夕暮れの都立大学界隈 8月26日

西本梨江さんという女性ピアニストがいる。桐朋学園大学ピアノ科を卒業し、同大学研究科を修了された。89年には全日本学生音楽コンクール全国大会第1位に輝く。98年よりコンサート活動を始め、「絵本コンサート」の企画を立ち上げ、朗読と映像と音楽で平和へのメッセージを伝えるコンサートを開催されている。 日比谷に、友人がメンバーになっているシーボニアメンズクラブというところがあるが、そこの専属ピアニストでもある。シーボニアメンズクラブで時々お目にかかるのが縁で、コンサートのご案内などをいただくようになった。

この日は、都立大学の<めぐろパーシモンホール 小ホールで、その西本梨江さんの~Passion~と題されたピアノコンサートがあり、聴きに行った。

コンサートが始まる1時間半以上前に東横線の都立大学駅に着き、夕暮れの町をぶらぶらと歩いたあと、軽く食事をして、会場に着いた。

コンサートは共演の秋田孝訓さんのいろいろな打楽器を使ったパーカッションも素晴らしく、西本梨江さん編曲の「耳に残るは君の歌声」=真珠とりより / ビゼー や、 「烈」=NHKドラマ「蔵」より / 深草アキ などに感動した。

|

1.常園寺 横浜から東横線特急に乗り、自由が丘で各駅停車に乗り換えて都立大学で降りたのは夕方の5時を少し回ったところだった。1991年4月に東京都立大学が八王子市に移転した後は、大学のない大学駅となっている。めぐろパーシモンホールは、その大学の跡地に建てられている。目黒通りを渡って、柿の木坂に向かって歩くと5分ほどのところに常園寺があった。山門は閉められていた。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/30秒 4.9mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

|

2.常園寺の境内 山門からは入れなかったが、少し先の通用門から境内に入ることができた。境内には幹回り4m、高さ25mの目黒区保存樹第一号の大イチョウの木があった。写真中央に見えるが本堂だ。。寺宝として大きな「釈迦如来涅槃之図(大涅槃図)」を所蔵し、毎年2月15日の釈迦涅槃会に開帳されるとのこと。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/30秒 4.9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

3.妙見堂 常園寺境内の奥に妙見堂があった。北極星を神格化し、国土を守り、災いを除き、幸いをもたらす開運の菩薩と言われる妙見菩薩が祀られている。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/30秒 4.9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

4.北野神社 常園寺を出て、さらに天神坂という緩やかな坂道を進むと、右手に北野神社というのがあった。各地にある北野神社と同じように菅原道真公が祀られている。もともと「農耕の神」で、田んぼの脇にあったが、昭和初期の耕地整理により田圃の脇から移されたとの碑があった。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/20秒 5.9mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

5.めぐろパーシモンホール やがて、目黒キャンパス広場・公園の向こうにめぐろパーシモンホールの建物が見えた。東京都立大学は、1991年にここから八王子市に移転し、今は首都大学東京になっている。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/30秒 5.9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

6.物産展? 外から見える目黒パーシモンホール・大ホールのロビーと思われるところで何やら物産展のような催しが見えた。時間があったので寄ってみたかったが、入り方がわからなかった。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/30秒 5.9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

7.SERAPIS Ⅱ コンサート会場の開場まで、まだ、小一時間ある。天神坂を都立大学駅のほうに少し戻って、「SERAPIS Ⅱ」というCafeに入った。パスタが美味しかった。 「SERAPIS Ⅱ」というのはなんのことだろうか?店内の壁には Shippinng building through the century と書かれた船の絵が並べて張られていた。船の名前のようにも思えるが・・・。ご主人に、「SERAPIS Ⅱ」を店の名前とされたいわれを聞いておけばよかった。ご主人曰く、都立大学が移転して20年以上になるが、町が様変わりしたという。

Canon IXY 30S f2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/40秒 8.5mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

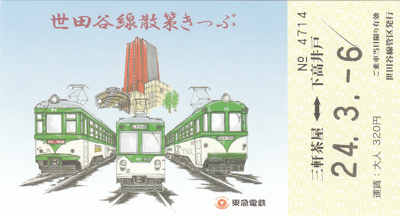

世田谷線の三軒茶屋駅は線路が1本しかない。停まっている電車が発車してから、次発の電車がやってくる。あとで気がついたことだが、電光行き先表示板の「下高井戸」がはっきり見える。シャッタースピードは1/125秒だった。偶然旨くいったのはこの1枚だけ。先日都電荒川線で経験しているのに、このことを全く忘れてしまい、明るいところで撮った電車はすべて、行き先表示を写し撮れていない。同じ失敗をしてしまった。308・レッド

世田谷線の三軒茶屋駅は線路が1本しかない。停まっている電車が発車してから、次発の電車がやってくる。あとで気がついたことだが、電光行き先表示板の「下高井戸」がはっきり見える。シャッタースピードは1/125秒だった。偶然旨くいったのはこの1枚だけ。先日都電荒川線で経験しているのに、このことを全く忘れてしまい、明るいところで撮った電車はすべて、行き先表示を写し撮れていない。同じ失敗をしてしまった。308・レッド