日本国際切手展 PHILANIPPON 2021 見学 8月26日

私が会員になっている JPS昆虫切手研究会 の7月会報で、「日本国際切手展2021」がパシフィコ横浜で8月25日~8月30日に開催されることを知った。国際切手展は、世界一流の切手コレクションが一堂に会する貴重な機会で、郵趣の発展向上を図り、毎年、世界各国で開催されているが日本では、1971年から10年おきに開催され、今回6回目を迎えるとのことだ。

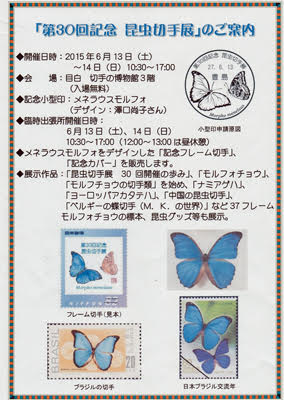

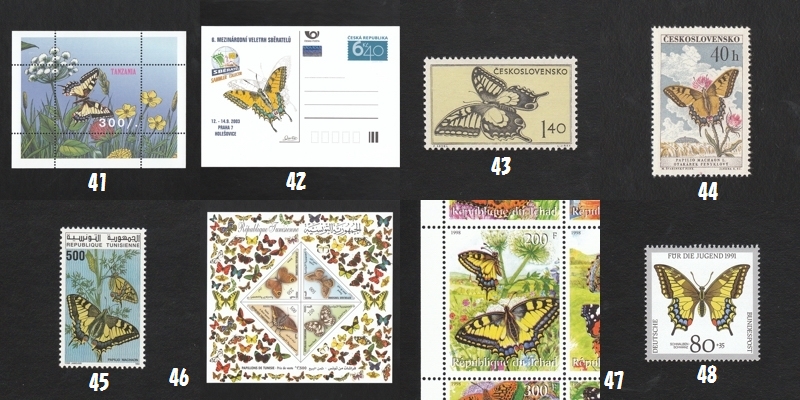

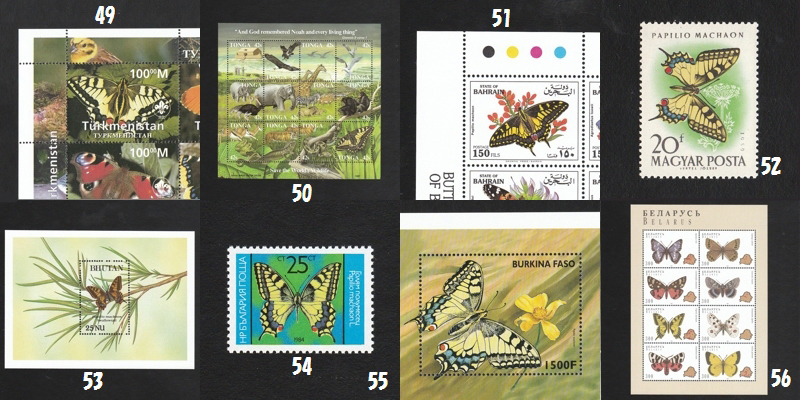

チョウ好きの私は、中学生の頃、兄がヨーロッパへ出張した時の土産に買ってきてくれたチェコのチョウ切手(原画シュヴァビンスキー)に魅了され、チョウを題材にした切手を集め始めた。 2010年の1月にこのブログに「キアゲハの切手」をアップした。集めた切手を眺めていて各国からキアゲハがデザインされた切手が多く発行されているのに興味を持ったからだ。発行した国の地域別とか発行年次別とか整理すればよかったのだが、集めて並べるのが精いっぱいである。その当時(2010年)で64種のキアゲハの切手が私のストックブックにあった。なぜ、こんなにキアゲハの切手が多いのだろうかと考えてみたが、まず、キアゲハは旧北区を中心にユーラシア大陸と北米大陸に広く分布すること、大型で鮮やかな色彩で見栄えが良いことなどではなかろうか。

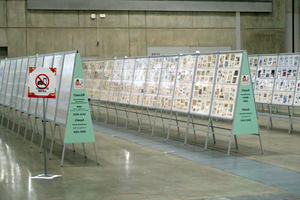

わき道にそれてしまったが、パシフィコ横浜は自宅から40分ほどで行ける。「日本国際切手展2021」には8月26日に行くことに決め、インターネットで事前登録を済ませた。 昨年と今年は中止になってしまったが、毎回2月に出かけている「CP+(カメラと写真映像のワールドプレミアショー)」のときは人で溢れている駅からパシフィコ横浜の展示ホールへのアプローチは、今回の「日本国際切手展2021」では全く密になっていない。10時開場の5分ほど前に着いたこともあるが、この暑さとコロナの感染者数が増えているので見に来る人も少ないのだろうと思う。

B・Cホールを使用した広い会場も空いていた。まず「企画展示」のコーナーへ行った。展示作品の写真撮影は残念ながら禁止されていた。JPS昆虫切手研究会のメンバーからの展示を見る。

出展されていた作品は、

・「水辺の昆虫」 柴田 茂 氏

・「ヤママユガ」 澤口 尚子 氏

・「クジャクチョウのマキシムカード」 正野 俊夫 氏

・「クジャクチョウ」 西田 豊穂 氏

・「ルーマニアの郵便封皮」 加藤 利之 氏

・「ニュージーランドの蝶蛾切手」 加藤 利之 氏

・「昆虫切手を用いた宇宙とロケット関連郵便物」 白野 孝雄 氏

・「俳句に詠まれた虫たち」 池内 昇 氏

・「Proofs」 森 晋一郎 氏

だった。それぞれテーマを持たれて深く掘り下げて研究された力作だった。森氏の作品の解説には英文が添えられていた。せっかく会場が空いていたのだから、もっと時間をかけて鑑賞してくるべきだったと思い返す。

また、JPS植物切手研究会のメンバーでもある 澤口 尚子 氏 からは「バタフライ・ガーデンへようこそ」という作品が出展されていた。小型印とカードに描かれた絵が素晴らしい。

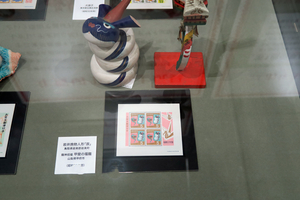

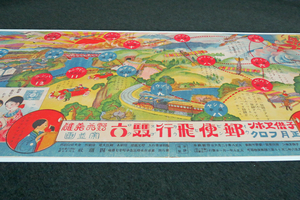

1897年4月20日に郵便事業が創業されて今年は150年になるという。今回のメインテーマともいえる「郵便創業150年特別展示」は広いスペースが設けられていた。床に展開された コドモ絵本正月フロク の「郵便飛行雙六」など興味あるものもあった。もう一つ「皇室展示」というコーナーがあり、明治天皇銀婚式記念、発行されなかった東宮御婚儀記念の切手シート、昭和大礼記念絵葉書など、私が生まれる前の珍しい品々を見ることが出来た。他にも、各国から発行された東京オリンピック2020関連の切手も展示され、ギリシャ、スイス、エストニア、ベルギー、キプロスなどの優れたデザインの切手があった。

会場には2時間余り滞在したが、帰りがけに出店していた切手商の椅子に久しぶりに座り、何点かのチョウ切手を買ってしまった。

なお、ブログの記述には、「日本国際切手展 PHILANIPPON 2021」の Bulletin および 日本国際切手展2021 のホームページを参照させていただいた。