雪に見舞われた「2014 CP+」(カメラ・ショウ) 会場風景 2月13日

「2014年 CP+」は2月13日~16日、今年もパシフィコ横浜で行われた。私は、土、日は混むだろうから、14日に行こうと決めていた。

夜半より降り始めた雪は、朝になっても降り続いていたが、湿気が多いためか、道にはほとんど積もっていない。交通機関も問題なさそうだ。予定通り、出かけることにした。 10時少し過ぎに会場に着いたが、さすがに受付は空いていた。

この時期に合わせて、各社からいろいろな新製品が発表されている。今年目立ったのは、レンズ交換式、電子ビューファインダーの一眼タイプで、撮像素子が比較的大きいデジタルカメラが各社から発表されている。特に、ミラー式の一眼レフデジカメに強い、Nikon、CanonあるいはPENTAX などを除き、また、SONY α の撮影中もミラーのアップダウンのない透過ミラーを使用した独自のミラーボックスというのもあったが、そのSONY はじめ OLYMPUS、FUJIFILM、Panasonic はこぞって、ミラーレス、つまり電子ビューファインダーの単にデジカメとは呼ばせないレンズ交換式のデジタルカメラに力が入っている。

私はカメラおよびデジカメのテクニカルな面について、全くの素人であるが、いちユーザとして感じてきたことからすれば、ミラーレスはデジカメの本質だと思う。銀塩フィルム時代は、ファインダーで見たとおりに撮れるカメラは、撮影レンズでとらえた像をミラーで反射して、ペンタプリズムあるいはペンタミラーを介してファインダーで見て構図などを決め、シャッターを切って、そのミラーを跳ね上げ、光をフィルム面に当てる。そしてファインダーから像が消えないように瞬時にミラーを元の位置に戻すという一眼レフだけだった。

Nikon や Canon などはデジカメでも、ミラーで見るファインダーの見易さを踏襲し、大事にしているが、デジカメでは、ミラーがなくとも背面のモニターで、撮影するそのままの、ただし電子的に処理された像を見ることが出来る。その背面のモニターで見える像を電子的にファインダーで見られるようにすることは、可能なことだ。問題はその電子ビューファインダーで見る像が、ミラー式のファインダーで見る像と比較してどうかというところにある。

レンズ交換ができるミラーレス・デジカメ以外のことでは、各社、スマホとの競合や、連携を意識しているように思えた。バカチョンならば、スマホに付いているカメラで十分なのだ。 2時間ほどで切り上げて、外に出たが、雪と風は強くなり、みなとみらいの観覧車もかすんで見えた。

|

1.受付 開場は10時である。10時15分ごろに会場に着いた。毎年、開場直後は列ができている受付も、この日ばかりは空いていた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/73秒 4.6mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

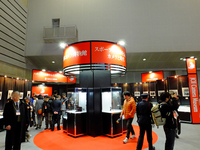

2.「2014 CP+」会場入口 中は広い展示会場になっている。奥に、FUJIFILM、Canon、Nikon、Panasonic、RICOH 各社の展示ブースが並び、手前には、HAKUBA、EPSON、OLYMPUS、SONY、CASIO、SIGMA、TAMRONと並ぶ。左サイドにはKenkoの大きなブースがあり、その手前に日本カメラ博物館の展示があった。カメラ・撮影用品各社の展示は、展示会場の中央に並んでいた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/90秒 6.2mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

3.OLYMPUS 会場入口を入ってすぐ左側にはOLYMPUSのブースがあった。今年は、OM-Dというレンズ交換式、電子ビューファインダーのデジカメと、高級コンパクトデジカメ路線であるSTYLUSが中心である。ブースでは、桃井一至さんのプレミアムコンパクトカメラトークライブ ~STYLUS 1~という講演が行われていた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/40秒 4.8mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

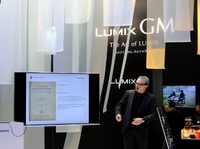

4.LUMIX と LEICA レンズ Panasonic がデジカメ市場に参入した時、いわゆるカメラメーカーのカメラを使っていたユーザは、誰もが「電器屋さんがカメラ?」と思ったに違いない。それを払拭しようとしたのが、LEICA レンズを装着したことだったと思っている。そして、LUMIX は大成功だった。LEIC社の講師による「ライカレンズ協業とノクチクロンについて」というプレゼンが行われていた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/75秒 15.5mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

5.LUMIX モデルフォトセッション LUMIX ブースには、「お客様ご持参のカメラでモデル撮影を体験していただけます」というステージがあった。Panasonic もいわゆるミラーレス一眼(レンズ交換式、電子ビューファインダーのデジカメ)が主力であるが、中でもコンパクトデジカメ並みに小さなボディの GM1K が目立った。ただし、この GM1K は電子ビューファインダーが付いてない。レンズ交換式だけど背面のモニターだけである。一方、TZ60という間もなく発売されるコンデジは、コンパクトな形態ながら電子ビューファインダーが供えられている。電子ビューファインダーがあると日差しが強いときや、望遠端で撮るときは、ターゲットを捉え易い。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5.0 1/80秒 15.5mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

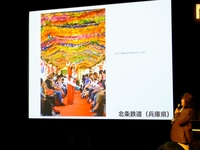

6.Nikon Nikon はフルサイズ撮像素子の一眼レフである新製品 Df (fusion) や D610 などが中心で、それらのカメラを活かすNIKKOR レンズ群にも力が入っていた。ステージでは'ゆる鉄'で有名な中井精也さんのプレゼンが行われていた。スライドの北条鉄道というのは聞いたことがなかったが、兵庫県で旧国鉄特定地方交通線の鉄道路線を運営している加西市・兵庫県などが出資する第三セクター方式の鉄道会社である。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.6 1/40秒 11.5mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

7.会場奥に並ぶ大きなブース FUJIFILM、Canon、Nikon、Panasonic、RICOH(PENTAX)とブースが並ぶ。FUJIFILMのブースも大きかった。カメラで力を入れていたのは X-T1 といういわゆるミラーレス一眼(レンズ交換式、電子ビューファインダーのデジカメ)だった。昔のフィルムカメラを思い起こすような精悍なスタイルだ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/229秒 14.4mm ISO400 ) 露出補正 -2.0段 |

|

|

8.Canon オリジナルである7.の写真は、-2.0の露出補正をした結果、暗いところが強く抑えられてしまった。この写真は、オリジナルを画像ソフトでレベル補正している。Canon は、ミラーレスカメラでは、EOS M に次ぐ EOS M2 を発売したが、他はあまりインパクトはなかった。PowerShot G1X MarkⅡ をはじめとしたコンパクトデジカメに新しいものがあった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/229秒 14.4mm ISO400 ) 露出補正 -2.0段 Nikon Capture NX2 でレベル補正 |

|

|

9.FUJIFILM 80周年 FUJIFILMのステージでは、塙真一さんのトークショーが行われていた。FUJIFILMは創立80周年を迎えるらしい。同社はフィルムで培った「色」を訴えていた。余談になるが、私が愛用し始めている同社のHS50EXRだが、その後継機となる S1 が間もなく発売になるというので触ってきた。HS50EXRと比べ、防塵・防滴構造になったことを売りにしている。この手の高倍率ズームのデジカメは、野外で野鳥などを撮るのに使われることが多い。そういうことからすれば着眼点は良い。しかし、AFはむしろ遅くなっているし、気に入っていた手動ズームが電動になってしまったので、私は歓迎できない。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.6 1/40秒 11.5mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

10.Kenko Tokina 左側中央にある Kenko Tokinaのブースも多彩だった。ステージでは萩原和幸さんが 70-200 F4 という新製品によるポートレート撮影について講演していた。モデルは林恵里さんでだった。撮影タイムもあった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5.0 1/67秒 49.1mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

|

11.

日本カメラ博物館の展示 今回も日本カメラ博物館の展示があった。歴史を語り継ぐ多くのカメラが展示されていた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/45秒 4.4mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

12.スポーツ写真の歴史 日本カメラ博物館の展示会場には、歴史のあるスポーツ写真が展示されていた。この写真は、「東京オリンピック入場行進」と題されている。1964年の東京オリンピックの開会式は国立競技場で行われたが、これは外苑の絵画館前に日本選手団が集合している写真である。ここから、国立競技場へ向かったのだ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.6 1/25秒 9.2mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

13.外は雪! SONYのブースは、入口から見て手前にある大きなスペースだったが、囲いの中にあった。勿論、中に入って見てきたが、やはり、ミラーレスに力が入っている。特にフルサイズのα7、α7R に人気が集まっていた。そのほか、TAMRON ,SIGMA のレンズメーカーも頑張っていたし、写真・撮影用品の中にも興味があるものもあった。一通り見終えたので、正午少し過ぎに切り上げて、外に出た。みなとみらいの観覧車も雪ではっきり見えない。翌15日は雪のため中止になった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/499秒 16.7mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|