亀戸天神と柴又帝釈天 1月6日 -2 柴又帝釈天

高砂で京成電車を金町線に乗り換え、柴又で降りた。駅前には「寅さん」の像があり、並んで写真を撮っている人がいる。小腹がすいて昼にしたかったが、まずはお参りをしてからと思い、柴又帝釈天の参道に進んだ。参道の両側には、「寅さん」ゆかりの店をはじめ、老舗が並ぶ。昨日までは休日が続いたので賑わったことと思う。

私は「寅さん」の映画「男はつらいよ」が好きだった。暮れに一年の務めが終わった後、何年も続けて、必ず見に行っていたのを思い出す。

帝釈天には30年位前に一度来たことがある。今回は、400円の入場料をお支払いして、大庭園(邃渓園)と帝釈堂の木彫を見学した。特に木彫は印象に残った。

昼飯は老舗の「川千屋」で鰻を食べた。

|

17.「寅さん」 柴又と言えば帝釈天と「寅さん」だ。柴又の駅前にはその「寅さん」の像があった。もう少しましな撮り方があったなと反省している。「寅さん」の映画「男はつらいよ」シリーズは、松竹によって1969年(昭和44年)から1995年(平成7年)までに全48作が、1997年(平成9年)に特別編1本が製作され、第1作は1969年8月に上映されたとのこと。私が社会人となって5年目のころだ。物語の主人公である「寅さん」こと車寅次郎は、昭和15年11月29日、葛飾柴又の帝釈天にある老舗の団子屋「とらや」(40作以降は「くるまや」)の5代目主人、車平造と芸者の菊との間に生まれる。生後まもなく平造とさくらの実母に育てられるが、不良で16歳の時に葛飾商業高校を中退。父とケンカをして家を飛び出し、放浪の果てにテキヤとなる、とされている。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/873秒 14.4mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

18.帝釈天参道 柴又街道を渡ると帝釈天参道の入り口がある。参詣者出口となっているのは、お正月は一方通行で参拝していたのだろう。昨日の日曜日までの休みが終わったこの日は自由に通れるようになっていた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/750秒 9.7mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

19.「高木屋老舗」喫茶の店 映画で寅次郎のおいちゃん、おばちゃんが経営するだんご屋のモデルとされているのがこの店だ。参道をはさんで販売用の店と喫茶用の2店舗が建っている。この写真は帝釈天に向かって左側の喫茶用の店である。高木屋老舗のホームページには、映画「男はつらいよ」の撮影の度に、休憩や衣装替えに部屋をお貸しましたのがきっかけで「寅さん」とのお付き合いが始まりましたと記されている。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/1000秒 5.2mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

20.「高木屋老舗」販売の店 こちらは、帝釈天に向かって右側、草団子販売用の店だ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/541秒 4.6mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

21.「高木屋老舗」の喫茶店内 店内には「男はつらいよ」ゆかりの写真などが貼られていた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/50秒 13.8mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

22.「とらや」 帝釈天に向かって右側、「高木屋老舗」の3軒先に先に「とらや」という店があった。ここは「男はつらいよ」の1作から4作まで実際に映画の撮影に使用したお店だそうだ。撮影で使用されたという当時の階段も残されているという。この「とらや」はもともと「柴又屋」という屋号だったが、映画が有名になった昭和末期に、映画で使用された「とらや」という屋号に変えたという歴史がある。撮影スタッフがロケで使用していたのは主に「高木屋」の方だったこともあり、映画の店を「くるまや」に変えることになったようだ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/375秒 4.4mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

23.帝釈天 二天門 帝釈天の正式名称は経栄山題経寺という。参道からは、二天門が正面入り口になる。しかし二天門の正面にあるのは帝釈堂で本堂はその右側にある。本堂の正面は南大門のほうだ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/800秒 17.3mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

24.帝釈堂 二天門の正面にある帝釈堂。下足を脱いでここに上がり、お参りをした。ここから渡り廊下を通って本堂に行く。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/750秒 7.0mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

25.大庭園(邃渓園)入口 本堂のお参りをした後、400円の入場料をお支払して、境内の奥にある大庭園(邃渓園)と帝釈堂の木彫を見学した。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/16秒 4.4mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

26.大庭園(邃渓園) 本堂の脇を通って、大客殿の廊下を歩いて、庭園を眺める。広くはないが、風情のある庭園だ。しかし、意外と新しく造園されたもので、昭和40年、関東の高名な造園師、永井楽山翁によって完成されたのだそうだ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/923秒 4.6mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

27.本堂の廊下から境内を望む 境内もそれほど広くはないが、三が日はさぞ混み合ったことと思う。ここから見る境内の右手の奥が二天門。「男はつらいよ」でもしばしばこの門を見てきた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.6 1/278秒 9.4mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

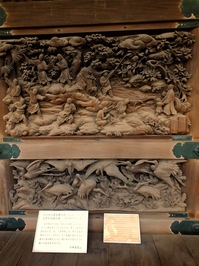

28.帝釈堂の彫刻 次に帝釈堂に施された木彫を見る。喜見域と帝釈堂の外壁をめぐる10枚の胴羽目彫刻は法華経の説話に取材した入魂、細微な作品で、欅材の木彫は近世法華経美術の頂点をきわめていると説明されている。大正11年に最初の1枚を彫り上げ、翌年にあった大震災にもかかわらず名人たちの入念な精進の末に彫りあげて昭和9年に完成している。写真はその中の1枚、小林直光作「常不軽菩薩受難の図」(上)と「法華経功徳の図」(下)。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/160秒 4.4mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

29.帝釈堂の彫刻(部分) 「常不軽菩薩受難の図」の部分

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.6 1/85秒 10.1mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

30.龍の彫刻 土台には、ぐるりと龍の彫刻があった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.6 1/33秒 10.7mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

31.矢切の渡し 帝釈天の裏手から、江戸川の堤に向かう。途中、右手に「川甚」という有名な川魚料理の老舗があった。川沿いの道路を渡って堤防に上がると、江戸川が見渡せる。広々とした河川敷は柴又公園になっている。川には渡し船が見えた。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/350秒 148.0mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

32.矢切の渡し 船着き場 柴又公園となっている河川敷に下りて、矢切の渡しの船着き場まで行ってみた。前の写真で舟に乗っていたお客さんたちが降りてきたが、そのあとの客はいない。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/572秒 19.0mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

33.「川千屋」 午後2時近くになっている。帝釈天参道に戻って、「川千屋」で鰻重を食べることにした。先日の土曜日、BSジャパン「土曜は寅さん」で吉永小百合がマドンナの第13作を見たが、そこに出てきた参道の店並みの中にも「川千屋」の看板があった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5.0 1/949秒 9.2mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

34.佃煮「 丸仁」 乾いた喉をビールで潤し、出されるまで20分くらい、あるいはもっとだったか、待たされて鰻重を食べたあと、再び、やや人の行き交いの多くなった参道を、柴又駅へと歩いた。途中、 「丸仁」という佃煮屋さんでアサリの佃煮を試食したところ、とても美味かった。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/855秒 4.4mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

35.佃煮「 丸仁」 店内 「丸仁」は高島屋や三越にも出店しているそうだ。試食したアサリの佃煮は、アサリを数回砂抜きをし、素材の味を活かす為、薄味・甘口のタレで浅炊きに仕上げられているという。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/80秒 7.3mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

36.柴又駅 やや閑散とした風情だ。午後の陽が差し込んで撮りにくい。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/640秒 6.0mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

37.京成電鉄金町線 京成電鉄金町線は、高砂と金町を結ぶ、途中にこの柴又駅しかない、わずか2.5kmの路線である。もちろん単線で柴又駅で交換する。この京成電鉄金町線は、1899年(明治32年)、増加した柴又帝釈天への参詣者の交通の便を図ろうと柴又、金町間で人が車両を押して動かす人車軌道の運行を開始した帝釈人車鉄道が起源だそうだ。

FUJIFILM FINEPIX HS50EXR F2.8-5.6 4.4mm-185mm 16.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/861秒 23.3mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|