2泊3日 青森県の旅(4) 立佞武多 鶴の舞橋 弘前昇天教会 7月6日

五所川原でレンタカーを借りて、鶴の舞橋へ行く前に 「立佞武多の館」 へ行く。見る前はそれほど期待していたわけではなかったが、ここに展示されている五所川原立佞武多は感動を与えてくれた。立佞武多(たちねぷた)の館はJR五所川原駅をまっすぐ進んだところにある。徒歩5分の距離だ。五所川原の町は高い建物がないが、この「立佞武多の館」は高さ38m、地上6階の偉容である。

五所川原のねぷたは明治時代にその高さの隆盛を極めていたが、電線の普及とともに、背の低いねぷたとならざるを得なかった。 戦後に起きた2度の大火で街が全焼したことにより、設計図や写真が消失し、巨大ねぷたは姿を消した。しかし、1993年、市内のある家庭で先祖の遺品の整理をしていたところ、明治・大正期の立佞武多の設計図の一部が発見されたのをきっかけに、1996年市民有志が高さ22mの巨大なねぷたを復元したそうだ。そして「立佞武多」と命名し1998年より、8月4日から8日に開催される祭りの名を「五所川原立佞武多」として80年ぶりに復活させた。高さ約23m、重さ約19トンの巨大な山車3台が「ヤッテマレ!ヤッテマレ!」の掛け声のもと、総勢50名以上の曳き手で五所川原市街地を練り歩き、その圧倒的迫力で沿道の観客を魅了し短い夏の五所川原を盛り上げてるのだ。

この祭のために運行経路上の配線は地下に埋めてある。そうでなければできない祭だろう。立佞武多製作には4人ほどがかかわっており、毎年1台ずつ製作している。費用は1200万円くらいかかるようだ。昔の資料が少なく、写真などを頼りに、製作しているらしい。祭りでは、巨大な山車3台と町内・学校・愛好会などでつくられる中型、小型のねぷたと合わせ、15台前後が出陣するそうだ。

この「立佞武多」の館には、年に一つ制作されるねぷたが3年分3体保管されている。それは見事に管理されていて、質の高い、見事な照明で展示されているねぷたに感動した。

「立佞武多の館」に入り、エレベーターで4階に上がった。そして、スロープを1階まで下りながら、見学していく。展示室は、何せ高さ23mに及ぶ立佞武多を展示する高さが必要である。そしてスロープの壁側には、立佞武多の資料が展示されていたが、それも優れた展示になっていた。最後に、昨年、平成29年作のねぷた「纏」の前で4人で写真を撮って退出した。

「立佞武多の館」を堪能したあと、タクシーで今日、明日と借りるレンタカーの営業所までいく。そのタクシーの運転手さんが、五所川原佞武多祭りの巡行コースなどを説明してくれた。立佞武多が通る道は確かに電線がない。

トヨタレンタカーでVitsのハイブリット車を借り、鶴の舞橋へ向かう。鶴の舞橋は北津軽郡鶴田町の津軽富士見湖にある。30分少々で到着した。

そして今宵の宿の「青森ワイナリーホテル」へ行く途中、Kさんが運転する車で、ちょっと寄り道をしてもらって、大正9年に建てられた弘前の 弘前昇天教会 に寄った。午後4時を過ぎていて、残念ながら中に入ることはかなわなかった。

そして、大鰐温泉の南に位置する あじゃら山(阿闍羅山 709m)の山頂に建つ青森ワイナリーホテルへ向かう頃、大鰐温泉からの山道は霧が出てきていた。

|

59.「忠孝太鼓」 「立佞武多の館」に中に入った。右手に天井まで吹き抜けになっているスペースがあり、大きな山車が展示されている。はじめはこれが立佞武多だと思っていた。ところが違っていた。 調べてみると、これは8月4日から8日に開催される夏まつり「五所川原立佞武多」の先陣を飾る、「忠孝太鼓」という。 高さは大型立佞武多よりも少し小さめの17メートル、重さは18トン、太鼓の直径は2.4mある。2010年に五所川原市民の三上忠孝氏の寄付により誕生したという。テーマは三日月祈願 山中鹿之助で、戦国時代から安土桃山時代にかけての山陰地方の武将だそうだが、「忠孝太鼓」との関連はわからない。「忠孝太鼓」の台座部分は、これから見ていく大型立佞武多とほぼ同じしくみでできている。太鼓の部分は非常に珍しい縦に2台乗っている形である。 台車には照明用の発電機が積まれている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

60.立佞武多「纏」 -1 入館料@570円を支払い、「立佞武多の館」展示場に入る。エレベーターで4階に上がる。 「立佞武多の館」は2004年に竣工され、高さ38m、地上6階あり、五所川原では大きなビルで、大型立佞武多が3台格納できるスペースがある。 「立佞武多の館」はその中央が吹き抜けの大型の立佞武多の展示場になっていて、4階からスロープを下りながら鑑賞していく。上の階から順に佞武多の写真を見ていただくのが良いのだが、自分でもどれがどの佞武多だったか判らなくなってしまったので、あとで整理して、3っある大型佞武多別に並べた。これは昨年、平成29年に制作された「纏」である。今年、平成30年の立佞武多のテーマは「稽古照今・神武天皇、金の鵄を得る」だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

61.立佞武多「纏」-2 これが「纏」のほぼ正面である。昭和19年と21年に五所川原は2度の大火に見舞われた。その2度の大火から復興していく五所川原の不撓不屈の精神を火事場で「纏」を振る火消しの勇壮な姿で再現したと説明されていた。台座には照明用、運行用の発電機が搭載されている。ねぷた祭りは七夕の日の「眠り流し(灯篭流し)」が起源という説があり、台座に書かれている「雲漢」とは天の川という言う意味だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

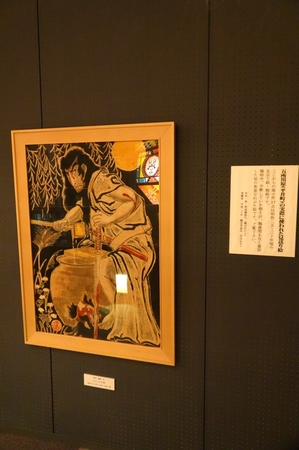

62. 立佞武多「纏」 見送り絵 見送り絵とは立佞武多の後ろ側の絵のことで、美人画や水墨画が描かれる。見送り絵の両側にそれぞれ袖絵がある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

|

63.立佞武多「歌舞伎創生 出雲阿国」 -1 平成28年製作で、「纏」と同じく高さ23m、重さ約19トンある。「出雲阿国」は安土桃山時代の女性芸能者である。はじめは諸国の寺社境内で勧進のための踊りを奉納していたが、自分の踊りを喜んでくれる里や町の人々の為に踊ることの大切さを悟っていく。それが様々な変遷を経て、現在の世界無形文化遺産歌舞伎が出来上がったという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

64.立佞武多「歌舞伎創生 出雲阿国」 -2 アップで撮った。アップで撮っても、その佞武多は全くほころびのない、質の高い仕事だと感心する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

65.立佞武多「歌舞伎創生 出雲阿国」 -3 スロープを下のほうに下りてきて、出雲阿国を見上げる。手前にある「纏」と重なってしまった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

66.立佞武多「歌舞伎創生 出雲阿国」 番傘 これは、スロープの一番上から撮った写真だ。最初に、その大きさと美しさ、照明の見事なことに魅せられてしまった。この背中側の番傘は、見送りに表現する歌舞伎大人気演目の「助六」がさしている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/320秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

67.立佞武多「歌舞伎創生 出雲阿国」 見送り絵 「歌舞伎創生 出雲阿国」の見送り絵の袖絵は、連獅子の振り乱した髪(毛振り)が、「絵」から飛び出ていて、3Dのような立体感がある。立佞武多の新たな試みのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/320秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

68.立佞武多「津軽十三浦伝説 白髪水と夫婦梵鐘」 -1 「立佞武多の館」には大型立佞武多が3台格納できるスペースをがある。祭り当年とその前年2年分の大型立佞武多が常設格納展示されている。そしてこの佞武多は平成27年製作、つまり、前々年に制作された。3台ともそれぞれ作者は違う。そして、この「津軽十三浦伝説 白髭水(しらひげみず)と夫婦梵鐘(めおとぼんしょう)」は役目を終え、私たちが訪れた11日後の7月17日にここで解体された。「立佞武多の館」で翌18日から、平成30年新作の「稽古(けいこ)照今(しょうこん) 神武天皇、金の鵄(とび)を得る」の組み立てが始まったそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/320秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

69.立佞武多「津軽十三浦伝説 白髪水と夫婦梵鐘」 -2 この佞武多も前2作と大きさは同じく、高さ約23m、重さ約13トンである。五所川原にある十三湖がかって十三浦と呼ばれていた頃、たびたび襲われる洪水、津波を白髪水と呼んでいたそうだ。白髪の老人がその波に乗ってやってくるからだという。この十三浦にまつわるはかない恋伝説がある。五所川原市の長円寺で梵鐘を造ることになり、兄寺である津軽の長勝寺との一対の梵鐘を京都に依頼した。京都で誕生したこの梵鐘が海路日本海を経て、十三浦に入ったときに大荒れの時化に襲われ、夫婦梵鐘は海底深く沈んでしまったという。長円寺の梵鐘は引き上げられたが長勝寺の梵鐘は見つからなかった。後に長円寺に納められた鐘を衝くと「十三恋しや ゴーン」と悲しみにあふれた音がするという。佞武多は夫婦梵鐘が白髪水により引き裂かれた場面を表現したものだそうだ。長くなってしまった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 12mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

70.立佞武多「津軽十三浦伝説 白髪水と夫婦梵鐘」 見送り絵 -1 見送り絵は三味線を持った美人画である。「恋の津軽十三湖」を歌った長山洋子さんをイメージしたのだという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

|

71.立佞武多「津軽十三浦伝説 白髪水と夫婦梵鐘」 見送り絵 -2 さらにその上に観音様の像があった。観音様の左右の紋章は長円寺、長勝寺の紋章だろうか?調べたけれどわからなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

|

72.平成16年以降の立佞武多の姿と解説 一つ一つ詳しくみては来れなかったが、スロープの壁側には、立佞武多に関する興味ある展示がある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/100秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

73.平成25年以降の立佞武多の姿と解説 私たちが訪れた時、「立佞武多の館」には平成27年以降の立佞武多3体が保管、展示されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/60秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

74.平成28年、29年の立佞武多の姿と解説 この2体は今年から来年にかけて「立佞武多の館」で実物を見ることができる。この解説は貴重だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/60秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

75.昭和25年~30年ころの見送り絵 これは戦時中、中断していた祭りが戦後まもなく復活したころの貴重なねぶた画だそうだ。立佞武多が復活したのは、前に記したように、平成8年(1996年)だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/40秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

76.立佞武多の制作過程 スロープには、立佞武多の制作過程が説明されていた。下絵→骨組み→紙貼り→書き割り→蝋入れ→色付け、そして組み立てとなる。人形部分は15から18個のパーツに分かれていて、木、針金、糸、和紙など一般的なねぷたと同様の材料からなっている。ただし分量はやはり桁違いで、表面に張られている和紙は畳おおよそ600畳分、針金700キログラム、骨組みに使う材木は、2トン、内部の仕込まれる照明は電球600~800個、蛍光灯40~60本、および点灯には一般家庭の約10軒分の電力を要するという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

77.「掌」たなごころ 「掌」 では、「すべてをつかみ取るような巨大な手、その手に夏の風を、祭りの熱気をまとわりつかせながら、立佞武多は夜気を掻く。」とあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/160秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

78.鶴の舞橋 -1 「凄いな」という思いで「立佞武多の館」を退出した。タクシーで少し離れたところにあるトヨタレンタカーの営業所へ行き、Vitsのハイブリット車を借りる。Kさんに運転をお願いして、県道154号を走り、 40分足らずで 津軽富士見湖 に着いた。鶴の舞橋を眺めながら駐車場に入る。津軽富士見湖は廻堰大溜池(まわりぜきおおためいけ)とも呼ばれる。古記によると、このため池は 岩木山を水源とする白狐沢からの自然流水による貯水池であったものを万治3年(1660年)に四代藩主津軽信正が樋口権右衛門を廻堰大堤奉行に命じ、柏村地方の用水補給のための堤防を築き用水池にしたものと記録されているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 38mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

79.鶴の舞橋 -2 鶴の舞橋は平成6年7月8日、日本一長い三連太鼓橋として津軽富士見湖に架けられた。全長300メートルもの三連太鼓橋は優しいアーチ型をしている。前の写真とほぼ同じ所から、その三連アーチを眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 22mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

80.鶴の舞橋 渡り口 橋は青森県産の桧葉(ヒバ)一等材で造られている。小雨降る中、ここから対岸へ300mの橋を渡る。一昨年あたりから、JR東日本「大人の休日倶楽部」のCMで女優の吉永小百合さんが「鶴の舞橋」に登場するコマーシャルが放送されているが、撮影場所は岩木山の雄大な山影を津軽富士見湖の湖面に美しく映す橋の向こう側からのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

81.横から見た鶴の舞橋 橋は最も高いところで湖面より8mある。こちら側から100mのところに中間休憩所として小ステージがあり、さらに100mのところに大ステージがある。総工費は2億6千万円。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 28mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

82.鶴の舞橋 対岸から 晴れていればこのあたりから橋の上に岩木山が眺められるのだと思う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 24mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

83.丹頂鶴自然公園 対岸を少し歩くと丹頂鶴の自然公園でタンチョウが飼育されていた。釧路市丹頂鶴自然公園のほうが有名だが、ここ鶴田町には江戸時代の頃数多くの鶴が飛来したという。平成4年に「生きた丹頂鶴誘致」の声が高まり、平成5年に中国黒龍江省より2羽を譲り受け、平成9年にはロシア連邦アムール州よりつがいを譲り受け飼育、現在では当町で出生したものや多摩動物公園から借受している丹頂鶴が飼育されているそうだ。タンチョウはいくつかのケージに何頭か飼育されている。近くの人だろうか、ケージの傍にきて「鶴太郎」と声をかけた。するとその中の1頭のタンチョウが傍に寄ってきて長い首をたたむように曲げる。「鶴太郎」は固有名詞なのだ。慣れているのだろう。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 164mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

84.富士見湖パーク 再び鶴の舞橋を渡って戻ってくる。花が植えられていたので行ってみる。赤いベコニアが後ろの緑に映えてきれいだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 34mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

|

85.鶴の舞橋 全景 帰路、再度鶴の舞橋の全景を眺める。その後、堤体や取水施設等の整備がなされた現在のため池は、貯水量1,100万トンをかかえ、満水面積281ヘクタールと県内で最も大きな人造湖であり、当地域の重要な農業用施設となっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

86.弘前昇天教会 今回の旅行の前に、ネットで知った弘前昇天教会の建物を見たいと思い、大鰐温泉の近くにある今宵の宿、青森ワイナリーホテルへ行く途中で、寄り道をしてもらった。wikipediaによれば、1920年(大正9年)に建設された当教会堂は、イングランド地方で発達した堅牢な積み方であるイギリス積みの赤レンガが特徴的な建物で、正面右寄りには鐘塔が配置され、外壁に控え壁を設けたゴシック建築である。帰ってきた後で、Kさんからこの教会の設計者は、2011年11月に、Kさんご夫妻と那須、日光を旅行した際、日光の町でみた日光真光教会の設計者であるジェームズ・ガーディナー であると教えていただいた。ジェームズ・ガーディナー は立教大学の校長を務めたそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

87.弘前昇天教会 の門 正しくは日本聖公会弘前昇天教会教会堂というこの建物は、1920年(大正9年)に日本聖公会弘前昇天教会の教会堂として建設され、1993年(平成5年)県重宝に指定されている。教会の中には牧師がおられる礼拝や祈祷会の時のみ入れるそうだが、その中はチューダーアーチを描く梁とトラスの意匠や、白壁と柱・垂木・トラス・方杖の濃茶との色彩のコントラストが印象的だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

88.弘前昇天教会の鐘 歴史の重さと清涼な音色を響かせる正面右寄り上部の三葉飾りアーチの鐘塔にある鐘は、平日6:30と17:30、日曜日は9:30と10:30に司祭と信徒が鳴らしているという。これは礼拝が始まる合図で、夏と冬では響き方が違うとか。弘前市の地域情報を発信するコミュニティFM放送であるFMアップルウェーブの時報としても使われているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 43mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

89.青森ワイナリーホテル 到着した今宵の宿である青森ワイナリーホテルは、大鰐温泉の南に位置する あじゃら山(阿闍羅山 709m)の山頂に建つ。宿に着いて、部屋の窓から五所川原方面を眺める。午後6時45分、霧が出ていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|