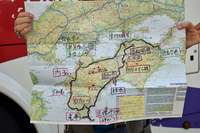

2泊3日の四国駆け足ツアー 11月17日~19日 (4)足摺岬から高知へ

最終日の11月19日、この日の出発も朝7時半と早い。朝食は6時半から。朝食を済ませて外に出てみると、雲の間から上ってくる朝日を眺めることができた。

宿へ戻ってバスに乗り込み、まず、足摺岬を訪れた。三方に広がる太平洋を眺め、四国霊場第38番札所の金剛福寺にお参りした。巡礼のグループも来られていて、外国人の姿も見られた。金剛福寺についてはインターネットでいろいろ調べてみたが、詳しい説明を見い出せなかった。

四万十川の河口付近を車窓に眺め、くろしお鉄道の中村駅から国道56号線を走り、窪川から高知自動車道を高知市へ向かった。車窓から高知城やその大手門、山内一豊の騎馬像を眺め、桂浜へと向かった。

|

68.早朝 朝、6時14分。宿の部屋の窓から、明け始めた外を眺めると、中村駅行きの路線バスがやってきた。多分、始発であろう。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/50秒 52mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

|

69.日の出 昨夜の夕食のとき、宿のご主人が挨拶の中で、明朝の日の出は6時46分と言っていた。6時半から始まった朝食を終えて、外に出て、遊歩道を歩くと、すでに上がり始めた朝日が輝いていた。時間は6時56分で、日の出から10分経っている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f8 1/2000秒 80mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

70.ジョン万次郎 バスで宿を出発し、足摺岬に着いた。ジョン万次郎は、遭難漂流してアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に助けられ、そのまま、太平洋を渡った。そのアメリカのほうを眺めている像が、朝日に輝いていた。いま、土佐清水市では、ジョン万次郎の物語をNHKの大河ドラマにという署名運動があるそうだ。ジョン万次郎は本名を中濱万次郎という。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 38mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

71.お天気カメラ 足摺岬の展望台にこんなカメラがあった。Canon製ののU4シリーズで、NHK高知のお天気カメラだそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 56mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

72.金剛福寺多宝塔 足摺岬の展望台から、これから行く、四国霊場第38番札所、金剛福寺の多宝塔が見えた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

73.太平洋の輝き 時刻は7時41分。日の出から1時間弱たった太陽がまぶしい。海がその光を照り返し、輝いている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f14 1/800秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

74.眼下の断崖 展望台から下を眺めると、打ち寄せる波が岸壁を洗っている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/840秒 75mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

75.灯台 四国の最南端にある足摺岬灯台だ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 48mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

76.金剛福寺 仁王門 立派な山門である。両側には朱塗りの仁王様が目を光らせている。弘法大師、橘逸勢とともに平安初期の能筆家「三筆」の1人と言われる嵯峨天皇宸筆の「補陀洛東門」と彫られた木額が掲げられている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

77.金剛福寺 本堂 弘仁13年(822年)、嵯峨天皇の勅を奉じて、弘法大師がこの地に来て、金剛福寺を開創した。本尊は、三面千手観音菩薩、脇仏は、不動明王と毘沙門天である。代々皇室の勅願所として栄え、また源家一門の尊崇を受けたと伝えられる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/250秒 24mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

78.三菱のマークの原形 土佐柏 香炉に見える紋は、土佐山内家が用いていた土佐柏だ。三菱のマークは、岩崎家の紋である三蓋菱(三層にかさなった菱形を側面から見た形)と土佐藩主山内家の三葉柏(柏の葉三枚を図案化したもの)の紋を組み合わせたものだと云われている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/250秒 140mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

|

79.金剛福寺 多宝塔 足摺岬の展望台から見えた多宝塔だ。源頼光が清和天皇菩提の為に建立したもので、源氏一門ゆかりの塔として参拝者も多く訪れている。本尊は胎蔵会大日如来。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

80.金剛福寺 大師堂 本堂左手の池の畔を行くと愛染堂、権現堂、行者堂があって、大師堂がある。大師像が拝顔できる。まだ新しいように見えるが最近建て替えられたのだろか。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

81.金剛福寺 お札所 お遍路さんは、巡礼の参拝記念として寺名や朱印を集印帖などに押してもらっている。外国人の姿も見られた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 62mm ISO1400 ) 露出補正 なし |

|

|

82.金剛福寺 お遍路さん 巡礼されているお遍路さんのグループがおられた。私たちツアー一行の女性が一緒に写真を撮っていた。金剛福寺は第38番札所だが、37番の岩本寺からは94km、39番の延光寺へは74kmといずれも距離が離れている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 75mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

83.四万十川と中筋川の合流(車窓) 再びバスに乗り、高知へと向かう。土佐清水から国道321号線を北上し、四万十大橋で四万十川を渡る。ここで中筋川と合流する。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

84.四万十川と後川の合流(車窓) 県道20号を北上し、車窓から四万十川に合流する後川が見られた。中村で国道56号線に出て、高知へと向かった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 45mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

85.高知城(車窓) 11時半ごろ高知市に入った。もう何年前のことになるが、夫婦で松山、高知を旅行したことがあるが、その時に泊まった電車通りに面した旅館「城西館」の前を通り、元気のよい仲居さんと、司牡丹と、皿鉢料理を思いだし、とても懐かしかった。左手に高知城の天守閣を車窓観光。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 100mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

86.高知城 追手門(車窓) 高知城大手には追手門が、櫓門と桝形石垣、塀と共に現存する。門の入り口は枡形の巨大な石垣で囲まれていて、敵を三方から攻撃できるようになっている。馬に乗った山内一豊の銅像もあった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 66mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

87.緑の「はりまや橋」(車窓) 「はりまや橋」は赤いものと思っていたが、その赤い「はりまや橋」と道路を挟んで反対側に緑の「はりまや橋」というのがあった。明治41年に造られた、かんざしをモチーフにした鉄製の緑色の「はりまや橋」だ。何やら高知には「はりまや橋」が5つあるのだそうだ。バス・ガイドさんに説明されるまでわからなかった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/250秒 32mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|