ネット検索をしていた昨秋、盛岡の

岩手県立美術館(盛岡市)で開かれた画家

松本竣介の生誕100年展を知った。

ちょうど東北ボランティア行を計画していた時期だったが、残念ながら盛岡の会期は終わり、松江市に巡回していた。

本屋で買ってきた

「新潮日本美術文庫45 松本竣介」(日本アート・センター編)で、青を基調にした清逸でいて透明感のあふれた色調に引かれた。矢も楯もたまらず、友人Mらと昨年11月の連休に松江市に飛んだ。

2日の夕方、空港から宿に向かうバスの窓から宍道湖に映える夕日のなかに浮かびあがった会場の

島根県立美術館を見る僥倖に恵まれた。この

「夕日の見える美術館」は、湖岸の芝生から夕日を楽しんでもらうために閉館時間を「日没後30分」にするという、自治体としてはなかなかシャレたことをしている。

翌日朝、松江大橋の北端にある宿から美術館までは、整備された宍道湖畔の遊歩道を歩いて20分弱。開館時間の少し前に会場に入ることができた。

竣介は、旧盛岡中学1年の時に、流行性脳脊髄膜炎にかかり、聴力を失ったことをきっかけの一つとして画家を志すようになったが、昭和4年中学を3年で中退し上京してしまう。

このため、広い会場に展示された作品に、盛岡時代の作品は少ない。すぐに、透明感のある青い絵の具の上に、太い黒い線で形どられた

「建物」(1935年、福島県立美術館蔵)や「婦人蔵」(1936年、個人蔵)などが並んでいる。

素人目にも明らかに、ルオーやモヂリアニの影響が見てとれる。

竣介自身「モヂリアニが好きになったのも理由の一つは、量を端的に握んでゐる天下一品の線の秘密にあった」「モヂリアニの作品は、長いこと私を翻弄した。実際困った程だった」と記している。

竣介は「線に生きた」画家だった。「線は僕の気質などだ、子供の時からのものだった」という言葉が「松本竣介 線と言葉」のなかにある。同時に「線は僕の

メフストフェレス(悪魔)なのだが、気がつかずにゐる間僕は何も出来なかった」という言葉も引用されいる。

岩手県立美術館の原田光館長は「『線描家』序説」(「松本竣介 線と言葉」より引用)という短文に、こう書いている。

烏口で引いた硬質の線、何度でもなぞり返して生まれる細線の束、太線の流動、子どもの絵にでてくるような奔放な線、それぞれの線の質を生かすため、青の加減の目くばりがさえたとき、線は街になり、街歩きする人々の姿へと転じる。竣介は無闇な線描家ではない。したたかな計算によって線を生かす工夫に余念がない。デッサンを繰り返してからでないと画家竣介の基本の確立であったろう。

「線の画家」竣介は、同時に「青の画家」でもあった。

作家

堀江敏幸が自著「郊外へ」(白水Uブック刊)の表紙カバーに竣介の

「白い建物」(1941年、宮城県立美術館蔵)を選んだ理由について「線と言葉」の冒頭文に書いている。

空の青みは、中央を左右に横切る高架線のホームの上、画面の四分の一ほどにすぎず、残りを占めているのは、建物の壁だ。白、灰色、茶色、黒、灰緑色。粗塗りのようでいてそうではなく、面で捉えられているようでいて、そのじつ線のリズムがすべてを支えている。青はいたるところ沁みだして白を上書きし、灰に溶け込み、さらにまた藍鼠や桝花に変化する。鉄骨のいかにも重そうな建造 物なのに、海に浮かぷ空っぼの貨物船を思わせる相対的な軽みがあり、人の気配を消しつつ負の印象を与えない。この絵を措いている(私)は、幾度も表面を削られ、また絵の具を乗せられて出来あがった見えない多重露出像となって、青と同様、壁のいたるところに在しているようだ。

画布ではない板の堅さと、透明な絵具を溶いて薄め、乾いている絵具の上に薄く塗って膜をつくるグラツシの技法が硬質な輝きをもたらしている反面、青を水槽のガラスにうっすらと張り付いた苔のように、鈍く、半透明にひろげていく。画家はこの膜に身を包んで画面のなかに姿を消し、耳を澄ますという行為さえ許されない静寂に身を潜めている。ここには、ある種の若さにしかない繊細さと脆さが、そして若さだけでは持ち得ない時間と沈黙の積み重ねがある。

浅学非才の身。これほど1つの絵画に惚れ込み、入り込み、表現した文章に会った経験がない。

ただ、じっと透き通るような空の青に引きこまれ、白い壁の合間に浮かぶブルーに目をこらすしかなかった。

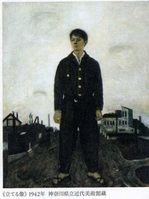

竣介の作品なかで、最も迫力があり、名が知れているのは、

「立てる像」(1942年、神奈川県立近代美術館蔵)竣介がよく描くさびれた街の風景のなかに、等身大にも見える大きな人物がスクッと立っている。人物は、

作品「顔(自画像)」(1940年、個人蔵)とそっくり。モデルは、竣介自身であることが分かる。

神奈川県立近代美術館の水沢勉館長が「『生誕100年 松本竣介展』図録」に寄せた文によると、子どもたちにこの絵を見せると「画面の中から帰ってきたかの様子で戦争が描いてあるね』」と答えたという。

廃虚の仁王立ちになっている竣介は、耳が聞こえないために兵役を免れている不安と虚無感を浮かべつつ、戦争に反対する不退転の決意を作品にしたように見える。

作品「五人」(1943年、個人蔵)からも「家族と共に生き残ってみせる。負けないぞ」という叫びが聞こえてくる。縦1・6メートル、横1.3メートルの大作だ。

竣介「反戦の画家」とも言われる。

日中戦争が始まった翌年。美術雑誌「みづゑ」新年号に掲載された「国防国家と美術」とい座談会で、陸軍省の将校らが「大事なのは国家であって文化は国家の産物にすぎない。だから総力戦に備えて絵描きも国策に協力すべきだ」と発言したのに対し、竣介は猛然と反論に出たことがある。

4月号に掲載された「生きてゐる画家」は、いささか分かりにくい長文のものだが、冒頭だけをみても、時局に逆らう決断とした言葉が満ちている。

沈黙の賢さといふことを、本誌一月号所載の座談会記録を読んだ多くの画家は感じたと思ふ。たとへ、美学の著書などを読んでゐるよりも、世界地図を前に日々の政治的変転を按じてゐるはうに遥か身近さを想ふ私であつても、私は一介の青年画家でしかない。美といふ一つの綜合点の発見に生涯を託してゐるものである私は、政治の実際の衝にあつて、この国家の現実に、耳目、手足となつて活躍してゐる先達から見れば、国家の政治的現状を知らぬこと愚昧を極めた弱少な蒼生に過ぎないのである。そのやうな私が、現実の推進力となつてゐる方達の言説に嘴(くちばし)をはさむといふことは甚だしい借越であるかも知れない。だが、座談会『国防国家と美術』の諸説の中から私は知らんとする何ものも得られなかつたことを甚だ残念に思ふものである。今、沈黙することは賢い、けれど今たゞ沈黙することが凡てに於て正しいのではないと信じる。

出雲の出かける直前に、図書館から借りることができた「

舟越保武随筆集 巨岩と花びら ほか」(求龍堂刊)を開いて、アッと思った、舟越保武はなんと、旧岩手中学の同級生で、上京してからも絵画と彫刻とジャンルは違っても互いに励まし合ってきた仲だったのだ。

この随筆集に「松本竣介の死に寄せて」(岩手新報 1948年8月14日号)が収録されている。

水晶のような男だった

透明な結晶体のような男だった

適確な中心をえて円満であり

しかもその稜ほ十分に切れる鋭さをそなえでいた

構いなく冴えた画家だった

美についで底の底まで掘りさげて語り合える

これは得難い友であった

言葉少なに意味深く、切るように話しの出来る友であった

自らの仕事を鋭く解剖し、絶えず我が身を鞭うって、精励する真の作家であった

その竣介が

突然死んでしまった

竣介の絵の前で、幾多の既成作家、浸心の大家たちが、冷汗をかいて反省したことであろう

美術界はかけがえのない作家を失った

美術家の真の生き方を、純粋な声で絶叫しつづけた

竣介は

今は骸になってしまった

水族館のように静かな青い光のアトリエには

飽くことのない探究の記録、数々の素描油絵の

習作が輝いていた

心ある画家、文芸家たちにほんとうに愛されていた竣介が、なんということだ

死んでしまうとは

「アトハキミガヤレ」

と死んだ竣介はいうにちがいない

イヤだ、

も一度生きかえって、あの橋の絵を描いてくれ

君ののこした子供の絵を仕上げてくれ

竣介、僕は君に初めて怒鳴りつける

なぜ断りなしに死んだのだ

どうしても見たいと思っていた1枚の絵があった。

竣介の絶筆となった

「建物」(1948年、東京国立近代美術館蔵)だ。

画集を見ただけでも、不思議な感覚に抱かれる絵だ。竣介の「青」をおおうように白と茶色ではみ出すように描かれているのは、教会だろうか。その上に描かれた竣介の細い「線」太い「線」・・・。まるで2枚の絵を重ねたように、荘厳さと立体感にあふれた絵だ。

島根県立美術館を歩きまわった数時間、この絵を見つけることはできなかった。出口近くで係の人に聞いたら、近くで鑑賞していた女性が「その絵、この展覧会に来ていないのです。私も、見たかったのですが」と、声をかけてくれた。

この絵は、現在世田谷美術館に巡回中の「生誕100年 松本竣介展」にも展示されておらず、所蔵している東京国立近代美術館の「60周年記念特別展 美術にぶるっ!」で見れる、という。

会期末の14日直前に東京に行く用事がある。のぞくことができればと思う。

▽参考にした本

・「求道の画家 松本竣介」(宇佐美 承著、中公新書)

・「青い絵具の匂い 松本竣介と私」(中野淳著、中公文庫)

・「アヴァンギャルドの戦争体験―松本竣介、滝口修造そして画学生たち」(小沢節子著、青木書店刊)

宇佐美 承

中央公論社

売り上げランキング: 69,146

中野 淳

中央公論新社 (2012-07-21)

売り上げランキング: 70,745

小沢 節子

青木書店

売り上げランキング: 870,383