蝶 自選年間ベスト10 (9) 2011年

この時期、沖縄・先島諸島か東南アジア、あるいは地球の反対側へでも行かない限り、蝶の写真を撮ることができない。ブログに蝶の写真が無いと淋しいので、蝶 自選年間ベスト10 の2011年分を見ていただくことにする。

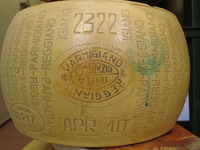

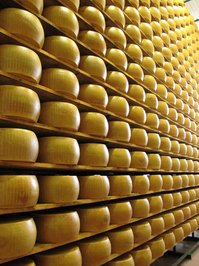

2011年は娘たち夫婦と2回、海外旅行の機会があった。そのうちの1回は5月に行った台湾。いち日、私に付き合わせて台北郊外の蝶の名所、陽明山へ行った。ただ、蝶の季節に1か月ほど早く、蝶の種、個体数はあまり多くなかったのが残念だった。もう1回は秋に北イタリアへ行った。これはいわばグルメ・ツアーで、パルマ近郊の、ワイナリーへ行ったり、プロシュートやパルミジャーノ・レジャーノを楽しむのが娘夫婦の望みだった。蝶の数はそれほど多くはなかったし、蝶の写真を撮るために動くことはなかった。

年ごとに段々と撮る蝶の写真が増えてきた。年間ベスト10を選び出すのも、どれにしようかと迷うことも多くなった。

特記すべきことは、この年のグァム島ゴルフ・ツアーの折に撮ったシロオビアゲハの写真が、翌年の「昆虫と自然」8月号の表紙に採用されたことだった。

|

1.シロオビアゲハ 2011年1月24日 グアム島 タロフォフォにあるゴルフ場でプレイを終わり、帰りのバスまでの時間が1時間ほどあったので、クラブハウスの周囲を歩いていた。シロオビアゲハが多く飛んでいた。この写真は、翌年、ニューサイエンス社発行の「昆虫と自然」という昆虫雑誌の表紙に採用された。2012年2月18日のStudio YAMAKOにアップしたグアム島のマンギラオゴルフ場で撮ったコヒゲセセリの写真がそのきっかけとなった。

Nikon COOLPIX P90 F2.8-5.0 4.6mm-110.4mm 12.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5 1/98秒 110.4mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

2.テイキンザクラで吸蜜するマルバネルリマダラ 2011年1月25日 グァム島 これもグァム島のマンギラオというゴルフ場で撮った。18番ホールからクラブハウスへ戻る道の途中に深紅のテイキンザクラが咲いていて、そこに数頭のマルバネルリマダラが飛んでいた。なかなか翅を開いてくれず、瑠璃色の輝きを見せてくれない。

Nikon COOLPIX P90 F2.8-5.0 4.6mm-110.4mm 12.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5 1/60秒 24mm ISO64 ) 露出補正 なし |

|

3.トラフシジミ 2011年4月2日 横浜市三ツ沢公園付近 豊顕寺 少々上り坂がきついが、自宅から30分ほど歩くと三ツ沢公園に行ける。4月には桜がきれいなので、行ってみた。途中にある豊顕寺というお寺にお参りしたところ、その境内でトラフシジミを見つけた。地面に止まるので撮りにくかったが、コンデジのバリアングル・モニターを使ってロー・アングルで撮った。

Canon PowerShot A640 F2.8-4.1 7.3mm-39.2mm 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影( F4 22mm 1/250秒 ISOオート ) 露出補正 なし |

|

4.ギフチョウ 2011年4月6日 神奈川県相模原市 この年はまだ梅の花が咲いていた。ギフチョウの裏面を撮る。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/2000秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

5.ウラフチベニシジミ 2011年5月10日 台北近郊 陽明山 台北市内からタクシーで小1時間で陽明山に行くことができる。タクシーだったのでさらに少し奥の二子坪まで行き、そこのバス停の案内所で、どの道を歩けば蝶が多いかを訊ねてみた。選択肢は二つあり一つは左手の大屯山車道、もうひとつは二子坪歩道とのこと。大屯山車道を行くと、このウラフチベニシジミが花に来ていた。日本にいる蝶には見られない模様と色だった。ここでは普通種のようだ。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/800秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

6.サカハチチョウ春型 2011年5月18日 神奈川県南足柄 夕日の滝付近 左の翅全体にピントが来てくれた。この年の1月に新調したTAMRON AF60mm f/2.0 Di macro で撮ったが、背景は丸いボケがきれいだった。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/2000秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

7.ウスバシロチョウ 2011年5月18日 神奈川県南足柄 夕日の滝付近 2008年以来、ほぼ毎年ここにウスバシロチョウの写真を撮りにくる。のっぺりした写真になってしまったが、ウスバシロチョウのポートレート的な写真になった。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/2500秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

8.オナガアゲハ 2011年5月19日 都下裏高尾 小学校時代のクラス会で、高尾山周辺のトレッキング・ガイドをしている友から、裏高尾のアオバセセリのポイントを教えてもらった。沢沿いに咲くにミツバウツギの白い花には、オナガアゲハ、ジャコウアゲハ、ミヤマカラスアゲハなど黒いアゲハも吸蜜に来ている。きれいな個体が多かった。ただ、60mmのレンズでは少々つらい。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

9.ミヤマカラスアゲハ♀ 2011年5月19日 都下裏高尾 見事なミヤマカラスアゲハの♀に出会えた。後翅裏面の白い帯が太いのが印象的だった。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/800秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

10.フチグロヒョウモンモドキ 2011年9月7日 イタリア パロマ郊外 北イタリア旅行でパルマ郊外のグルメ・ツアーのコースになっていたエミリア地方の丘陵地帯にある Ariola ワイナリーで撮った。 この蝶もきれいだったが、このワイナリーのレストランでワインとともに食べたパルミジャーノ・レジャーノとプロシュートの味は忘れられない。

Nikon D5000 NIKKOR 18-200mm F3.5-5.6G 絞り優先オートで撮影 ( F5.6 1/2000秒 200mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

補1.シロオビアゲハ 2011年1月24日 グアム島 タロフォフォでのゴルフのプレー中に5~6mの高さの美しいピンクの花に来ていたシロオビアゲハ♀を撮った。COOLPIXのP90を携行していたので、引き寄せて撮ることができた。顔が見えないのが残念。

Nikon COOLPIX P90 F2.8-5.0 4.6mm-110.4mm 12.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( F5 1/622秒 86mm ISO64 ) 露出補正 なし |

|

補2.アオバセセリ 2011年5月19日 都下裏高尾 川沿いに咲くミツバウツギの花に、この日の本命だったアオバセセリが吸蜜に来ていた。俊敏に飛ぶので、飛び立たれると目で追うのが大変だ。60mmマクロでは撮りにくい。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/1000秒 60mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

補3.ミヤマセセリ 2011年5月19日 都下裏高尾 初夏、ミヤマセセリがまだ生き残っていた。

Nikon D5000 TAMRON AF60mm f/2.0 Di macro 絞り優先オートで撮影 ( f5.6 1/3200秒 60mm ISO 400 ) 露出補正 なし |

|

補4.アオバセセリ 2011年5月19日 都下裏高尾 ミツバウツギに止まっていたアオバセセリにフォーカスしていたのだが、不意に飛び立った。ぶれてしまっているが、もう少し眼にピントが来ていれば良かった。お蔭で翅を開いたところが撮れた。

Nikon D5000 NIKKOR 18-200mm F3.5-5.6G 絞り優先オートで撮影 ( F5.6 1/2000秒 200mm ISO280 ) 露出補正 なし |