琵琶湖をぐるっとGo To トラベル 11月25日~27日 (2)近江八幡 11/25

近江商人の街、近江八幡に着いたのは午後3時20分ごろだった。もう日が傾いてきている。近江八幡は以前より一度訪ねてみたいと思っていた。

1585年、18歳にして近江43万石の領主に任ぜられた豊臣秀次は、八幡山山頂に築城し、信長亡き後の安土城下の民を近江八幡に移し城下町を開いた。 町を開いて10年で、八幡山城は廃城となるが、秀次はわずか5年の八幡山城在城の間に、自由商業都市としての発展を目指して楽市楽座を施行、城の防御である八幡堀を琵琶湖とつなぎ、往来する船を寄港させるなど商いのまちとしての繁栄の基盤を築いたという。若くして悲運の最期を遂げた秀次だが、近江八幡の開町の祖として市民に慕われており、彼のまちづくりにかけた情熱は、今日、八幡堀や町並み保存運動をはじめとする歴史を活かした近江八幡のまちづくりに受け継がれているという。

今の近江八幡市の人口は8万人ほどで、滋賀県では7番目である。

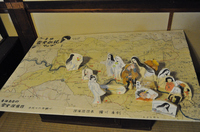

近江八幡観光物産協会 八幡堀周辺地図 引用

|

13.八幡山 バスは日牟礼八幡宮という神社へ向かう。その手前から左手に八幡山(271.9m)が見え、頂上付近に秀次の菩提寺である村雲御所瑞龍寺が見える。 かっての八幡山城 の石垣も見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 87mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

14.八幡山ロープウェイ 八幡山城跡へ上がる全長543mのロープウェイがあった。私たちの観光バスの会社である近江鉄道が運行していて、バスガイドさんから割引券が配られた。ロープウェイに乗ると、散策と往復で小一時間はかかるようだ。近江商人の故郷と言われる八幡堀を散策することを優先したかったので断念した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 27mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

|

15.日牟礼八幡宮 まず日牟礼八幡宮 にお参りする。立派な神社だ。境内は八幡伝統的建造物群保存地区になっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

16.日牟礼八幡宮 楼門の扁額 日牟礼八幡宮の創建は成務天皇元年(131年)と伝えられる。 文禄4年(1595年)、八幡山城は廃城となったが、城下町は近江商人の町として発展し、日牟礼八幡宮は守護神として崇敬を集めた。調べてみたが現社殿がいつ建てられたのかわからなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/400秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

17.日牟礼八幡宮 拝殿 左手前が拝殿で右の石段を上がって左側が本殿だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO1200 ) 露出補正 なし |

|

|

18.馬像 馬の像があった。神馬というものだろう。近江八幡の多くの神社には馬の像があるそうだ。そのわけを調べてみようと思ったがわからなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

|

19.「たねや」 東京や横浜にも多くの店がある「たねや」という菓子屋さんは滋賀県近江八幡がホームグラウンドである。日牟礼神社のすぐ前に「日牟礼ヴィレッジ」という処があるが、そこが「たねや」のシンボル的な店だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

20.八幡堀 白雲橋 日牟礼八幡宮を背にして八幡堀に向かって歩くと堀に白雲橋が架かっていた。地図を見ると、堀は東にある西の湖から琵琶湖へ通じている。橋の上から琵琶湖方向を眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

21.八幡堀めぐり 所要時間35分での和船の八幡堀めぐりがある。大人一人1,000円だそうだ。これは白雲橋の上から東の方(西の湖方向)をみたところ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 43mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

22.白雲館 白雲橋を渡って、通り(京街道)を渡ると白雲館という洋風の建物があった。 白雲館は、明治10年、八幡商人たちにより、子どもの教育充実を図るために建てられた、かつての八幡東学校だそうだ。その費用のほとんどが寄付で賄われ、当時にして6,000円が集められたそうだ。余計なことだが、明治10年当時の貨幣価値で1,000円は290万円ないし750万円という説がある。現在は、観光案内所及び市民ギャラリーとして 活用されていた。建物は市の登録文化財である。館内に入って、資料などを閲覧した。壁に「当館を訪れた著名人」として北大路欣也さん、萬田久子さんほか、25~26名のスターのサイン色紙が掲げられていていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

23.近江兄弟社発祥の地 メンターム資料館 「新町通り」を歩いてみたかったので、白雲館の前の通り(京街道)を西へ歩くとここへ出た。メンソレータムとメンタームの関係が良く分からないでいたので調べてみた。現在メンソレータムの商標はロート製薬が使用している。そのいきさつは、次のようである。日本で数多くの西洋建築を手懸け、建築家、社会事業家、また、信徒の立場で熱心なプロテスタント伝道者であった ウィリアム・メレル・ヴォーリズは 1905年、滋賀県立商業学校の英語教師として来日した。1910年に米国へ帰国し、メンソレータム社の創業者ハイドと出会い、10カ月の滞在後、建築家のレスター・チェーピンらを伴って日本に戻ってきた。そして、建築家のレスター・チェーピン、吉田悦蔵と3人で「ヴォーリズ合名会社」設立してメンソレータム(現メンターム)を広く日本に普及させた実業家でもある。それがのちの近江兄弟社である。しかし、その後近江兄弟社は経営が苦しくなり、メンソレータム社からの「生産継続の交渉をする意思はない」という返答を受けてメンソレータムの継続生産が出来ず、メンソレータムの販売権を失った。そこで、メンソレータムの製造設備を利用したオリジナルの類似製品の販売することを決め、メンソレータムの略称として従前より商標登録してあった「メンターム」を商品名として用いた。メンタームの商標は1965年7月27日に出願され、1967年10月3日付で登録(第757274号)されている。しかし、いったんは自主再建を断念、1974年12月24日に会社更生法を申請した。 その翌年の1975年4月22日にメンソレータムの販売権はロート製薬が取得、さらに1988年にはメンソレータム社本体もロート製薬に買収された 。近江兄弟社は再興を模索し、1975年9月12日に新たに主力商品として「メンターム」(当時の商品名は「メンタームS」だった)の製造を始め、自主再建の足がかりをつかんだのだ。 近江兄弟社は現在、資本金9,600万円、従業員約170名である。本社、工場は近江八幡市にある。ちょっと長いコメントになってしまった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

24.新町通り 旧西川家住宅 当時の町並みが残る通りはいくつかあるのだが、時間も限られているので、最も近くて、最もその風情が残るという新町通りに入ってみた。メンタームの資料館の先を左に入る。先ず右側に旧西川家住宅があった。江戸時代から明治時代前半にかけて活躍した近江商人西川利右衛門の屋敷で、国の重要文化財に指定されている。近江商人というのは 、近江全域から万遍なく商人が生まれたわけではなく、商人が多く輩出した地域には偏りがあり、また地域によって活動時期・進出地域・取り扱い品目などに違いがある。その中で八幡商人は八幡山城の城下町建設に際し、旧安土城下や近在の商人が集まったのが始まりで、畳表や蚊帳といった地場産業を育て商材とした。早い時期から江戸に進出し、また蝦夷地開拓にも携わった。「八幡の大店」と呼ばれ、日本各地の主要都市で大型店経営に力を入れたという。八幡のほかには、高島、日野、湖東などが商人が多く輩出した地域である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 30mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

25.新町通り 西川庄六邸

西川庄六家は2代目西川利右衛門の子供である「庄六」を初代とする商家で古くから蚊帳、綿、砂糖、扇子などを取り扱い、近江八幡では本家である利右衛門に次ぐ豪商として発展、3代目庄六の代には薩摩藩主島津家御用商人にもなり江戸にも出店していたという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 30mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

26.新町通り 森五郎平邸 近江商人森五郎兵衛の旧邸。 説明板等によると、初代五郎平衛は当時の豪商伴伝兵衛家に奉公した後、独立して江戸から関東一円に煙草の行商をし、誠実で温厚な人柄と勤勉な仕事振りで成功した人物。やがて麻布や呉服など取扱品を拡充して販路を広げ、江戸日本橋や大阪本町にも出店し、「近江屋三左衛門」や「扇叶」の屋号で八幡御三家の一つに数えられるまでになった商家だが、旧邸は、奉公人を大切に、己には質実さをモットーにしたと言われる家訓を語るように質素な佇まいである。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

27.旧滋賀県蒲生郡八幡尋常・高等小学校校舎 旧西川家住宅を出て、新町通りから白雲館前の通り(京街道)に出ると角に、右側の石の門柱には近江八幡市立資料館および近江八幡市指定文化財・旧伴家住宅、左の門柱には旧滋賀県蒲生郡八幡尋常・高等小学校校舎と書かれた建物があった。少し長くなるが、滋賀・びわ湖観光情報によれば、旧伴家住宅は、江戸初期に活躍した近江商人である伴庄右衛門が、屋号を扇屋といい寛永年間(1624~1644)には、東京日本橋に出店し、麻布・畳表・蚊帳を商った。5代目の伴蒿蹊(ばんこうけ)は18歳で家督を継ぎ、大坂淡路2丁目に出店。 学問にも興味を持ち、本居宣長、上田秋成、与謝蕪村らと親交のある国学者でもあったそうだ。 以後も、伴家は繁栄を誇ったが、明治維新等の激動期に逆らえず1877年(明治20年)に終焉したという。今に残る旧伴家住宅は7代目伴庄右衛門能尹(よしただ)が伴庄右衛門家本家として、1827年(文政10年)より1840年(天保11年)の十数年をかけて建築したものだが、明治時代になって当時の八幡町に譲渡してから小学校・役場・女学校と変遷した。 戦後は近江兄弟社図書館として使用され後に近江八幡市立図書館となり、移転に伴い1997年(平成9年)にその役目を終了した。 その後の整備事業を経て、2006年(平成18年)4月より市立資料館の一部として開館した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 10mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

|

28.八幡堀 明治橋を眺める 堀端のほうに進むと右手に八幡堀に架かる明治橋が見えた。ここから堀端沿いを明治橋、白雲橋へと歩いた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 24mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

|

29.明治橋 近江八幡観光物産協会のサイトを参照すると、天正13年(1585年)に豊臣秀次が八幡山に城を築き開町したが、秀次は、八幡堀と琵琶湖とを繋ぎ、湖上を往来する船を城下内に寄港させることで、人、物、情報を集め、さらに楽市楽座制を実施することで城下を大いに活気づけた。 八幡堀(全長4,750m)は交通路や生活の場として長らくその役目を果たしてきたが、生活形態が変わりだした昭和30年代もなると、八幡堀は市民にとって忘れ去られた存在となり、やがて無用の長物から公害源となりだした。昭和45年(1970年)、地元自治会は堀の改修計画を市に陳情した。昭和55年(1980年)には明日の近江八幡を考える会が発足した。そして、昭和57年(1982年)国土庁により水緑都市モデル地区整備事業の指定地域に選定された。平成元年(1989年)に八幡堀周辺道路の修景舗装・八幡堀河川環境整備事業が始まり、平成3年(1991年)に国の伝統的建造物群保存地区として、八幡堀・新町通り・永原町通りの計13.1haが滋賀県初の選定に至ったのだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 13mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

|

30.八幡堀の柳 地面スレスレまで垂れ下がっている柳の枝と堀の石垣とが雰囲気満点だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 17mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

31.八幡堀のもみじ 八幡堀のもみじはあまり多くはない。日も当たっていなかったが、少し遅かったようで鮮やかさがない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/320秒 22mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

32.白雲橋 白雲橋の袂へ戻ってきた。八幡堀の水面に橋や石灯篭が映り込む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 13mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

33.秋の日 白雲橋の上から西の方を見ると、空がうっすらと赤くなっていた。午後4時、秋の日が落ちるのは早い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO500 ) 露出補正 -0.7段 |

|

|

34.「日牟礼ヴィレッジ」 赤煉瓦の「たねや クラブハリエ日牟禮館」は近江八幡の雰囲気とちょっと異なる。3匹のペットを連れたご夫人に「写真撮らせてください」と声を掛けた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 17mm ISO2000 ) 露出補正 -0.7段 |

|

|

35.日牟礼八幡宮 もみじと楼門 -1 手前のカエデはまだ緑を残したやや大き目な葉を付けていた。種類が違うのだろう。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/400秒 30mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

36.日牟礼八幡宮 もみじと楼門 -2 楼門の黒と、その屋根の淡い緑色とカエデの紅葉とがきれいだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/400秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

37.日牟礼八幡宮境内 集合時間までまだ少し時間があったので、再び日牟礼八幡宮の境内に入った。 誉田別尊(ほんたわけのみこと)・息長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)・比売神(ひめかみ)の三神を祭神とする旧八幡町の総社で、平安時代の創建と言われ、九州の宇佐八幡宮の神霊を勧進したと伝わる。約4万4000㎡という広大な神域はエノキやムクの樹が生い茂り、楼門をくぐると、拝殿・神殿が続く。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/400秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

38.天満宮 境内には、本殿の左右に境内社(摂・末社)8社が並び18柱の神が祀られている。本殿右に大島・稲荷・八坂・恵比須の4社、左に岩戸、すこし離れて天満宮・常磐・宮比の各社である。写真はその中のひとつで天満宮である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 ー0.7段 |

|

|

39.シキボウ 八幡工場 バスの駐車場があるロープウェイの駅の近くにシキボウの八幡工場があった。シキボウは大阪に本社があり、4か所にある工場のうち3つの工場と中央研究所が滋賀県にある。 八幡工場は産業資材を生産している。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO320 ) 露出補正 ー0.7段 |

|