江ノ電に乗って 12月3日 ④鎌倉に寄り安国論寺と八雲神社へ(終)

長谷での予定は終わった。まだ、時間も早い。鎌倉駅から逗子のほうへ向かったところに安国論寺という寺院があり、鎌倉市観光協会の紅葉情報では「見ごろ」になっていたので、行ってみることにした。かみさんは途中にある「スワニー」という洋装生地屋さんに残していく。

安国論寺までは鎌倉駅から歩いて20分くらいかかった。参拝者は私以外に一人二人しか居らず、落ち着いた境内だった。しかし、「見ごろ」と期待した安国論寺の紅葉は、残念ながら既に葉が落ち始めていて、期待外れだった。

安国論寺を辞して、鎌倉駅へ戻る途中の右側に八雲神社入り口と書かれた路地があったので、入ってみた。鎌倉最古の厄除け神社という。

「スワニー」へ寄ってかみさんをピックアップし、鎌倉駅へ戻る。良く歩いた。家に帰ってスマホの歩数計を見ると15,000歩を越えていた。

|

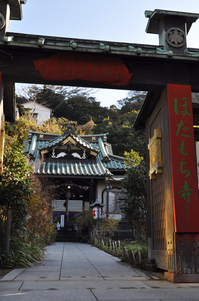

66.安国論寺山門 安国論寺は日蓮が鎌倉での修行、布教の拠点とした草庵跡に建立された。「立正安国論」を著した窟もある。日蓮は本論で、相次ぐ災害の原因は人々が正法である妙法蓮華経(法華経)を信じずに浄土宗などの邪法を信じていることにあるとして諸宗を非難し、法華経以外にも鎮護国家の聖典とされた「金光明最勝王経」なども引用しながら、このまま浄土宗などを放置すれば国内では内乱が起こり(自界叛逆難)、外国からは侵略を受けて滅びる(他国侵逼難)と唱え、邪宗への布施を止め、正法である法華経を中心「立正」とすれば国家も国民も安泰となる「安国」と説いた。(wikipedia)

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 48mm ISO720 ) 露出補正 なし |

|

|

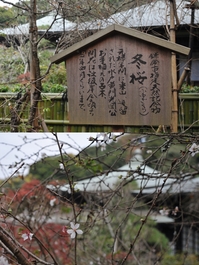

67.安国論寺 山門から参道 安国論寺の開山は日蓮とされるが、弟子の日朗が文応元年(1260年)に、日蓮が前執権北条時頼に建白した「立正安国論」を執筆した岩穴(法窟)の側に安国論窟寺を建てたのが始まりであるという。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/320秒 50mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

68.本堂ともみじ このもみじが 鎌倉市観光協会の紅葉情報で「見ごろ」 とされていた。しかし、ご覧の通り葉は大分落ちてしまっていた。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 48mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

|

69.サザンカ 安国論寺の本堂左手に樹齢350年といわれるサザンカの古木があった。白い花が咲いていた。江戸時代のツバキとの交配種と伝えられ、市天然記念物に指定されている。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 48mm ISO2800 ) 露出補正 なし |

|

|

70.石仏 本堂の手前右側に写真のような石仏があった。とても美しい石像と思い、インタネットで検索を試みたが、由緒はわからなかった。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 50mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

71.石畳の参道 ここは良いアングルだったと思う。イチョウの落ち葉に風情はあるが、それにしても紅葉したカエデの葉が淋しかった。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 50mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

72.安養院 安国論寺を後にして、かみさんを残してきた「スワニー」へ向かう。途中、右側の石段を上がったところに安養院があった。案内板には「尼将軍と称される北条政子が、夫である源頼朝の冥福を祈るために佐々目ガ谷に建立した祇園山長楽寺が前身であると伝えられます。その後鎌倉時代末期に善導寺の跡(現在地)に移って安養院 になったといいます。安養院 は北条政子の法名です。延宝8年(1680年)に全焼したため、頼朝に仕えていた田代信綱がかって建立した田代寺の観音堂を移します。こうして祇園山安養院田代寺となりました。」と記されていた。中には入らなかった。浄土宗の寺院だそうだ。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 85mm ISO360 ) 露出補正 なし |

|

|

73.上行寺 今度は左側に上行寺という寺があった。上行寺は、日蓮宗寺院で、山号は法久山、院号を大前院という。創建は正和2年(1313年)で、開山は日範上人。本尊は三宝祖師。本堂は1886年(明治19年)に名越の妙法寺の法華堂を移築したものといわれており、堂内には日蓮上人像や開山の日範上人像、水天像などが安置されているほか、格天井には花鳥の絵、欄間には十二支の彫刻が施されている。山門には左甚五郎作といわれる竜の彫物が、本堂の表欄間や梁などには熊本藩の大名細川氏による竜の彫物があるという。由緒ある寺のようだ。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 50mm ISO750 ) 露出補正 なし |

|

|

74.癌封じの寺 上行寺は癌封じの寺として知られるが、境内には万病、特に癌に効があるといわれている瘡守稲荷堂がある。「癌」という文字が大きく書かれていて、歴史のある寺とのバランスが取れないように思える。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 50mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

75.八雲神社 さらに「スワニー」に向かって歩くと、右へ入る路地に八雲神社があった。創建は永保年間(1081~1084年)。主祭神は須佐之男命、稲田姫命、八王子命という。もと鎌倉祇園社や祇園天王社などと称したが、明治維新に際して現社名に改称した。裏山は衹園山ハイキングコースの起点となっており、神社脇にハイキングコースの入口がある。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 50mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

76.厄除け開運神社 此の地で疫病に苦しむ民の姿を見た新羅三郎義光が京都の祇園社(八坂神社)を勧請したのが始まりとされている。地元では厄除け開運の神社としても知られておりそうだ、「八雲さん」や「お天王さん」などと呼ばれ親しまれているそうだ。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 48mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

77.境内社(末社) 右手に見える白い説明板には、右から諏訪神社、稲荷神社、於岩稲荷社と書かれている。於岩稲荷はもともと田宮家の庭にあった屋敷社で、四谷怪談で有名なお岩さんが信仰篤く、そのおかげで田宮家は復活した、と言う話はたちまち評判になり、近隣の人々はお岩さんの幸運にあやかろうとして、屋敷社を「於岩稲荷」と呼んで信仰するようになったという。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

78.天水盤 社殿の前に天水盤というのが置かれていた。天水盤とは防火用水として雨水をためるための容器だが、説明板には「武州鋳物師 鈴木文吾氏により惣型法にて鋳造さる。東京オリンピック聖火台も同氏が鋳造した」と書かれていた。さて、そろそろかみさんに約束した時間になるので「スワニー」に向かった。かみさんは少々時間を持て余していたようだった。今日の鎌倉散歩はこれで終了だ。

Nikon D750 Nikon 28-105mm f3.5-f4.5 プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO450 ) 露出補正 なし |

|