と4っの部屋を見学して、いったん本館に入ったところ(西側出入り口)から出て、主庭に出た。正面に噴水がある。その噴水の向こう側に回って、振り返って迎賓館の建物全体を眺めると、オーストリアで見た宮殿のような佇まいだ。

ふたたび西側出入口へ引き返し、前庭から、新宿通りからまっすぐ入ったところにある迎賓館の 正門の方へ向かう。そして、振り返って迎賓館 赤坂離宮の正面玄関を眺め、正門わきから退出した。

この日も天気予報では不安定な天候で、午後は雨が降るということだったが、強烈な夏の日が照り付け汗びっしょりになってしまった。横浜へ帰る途中、目黒に寄り、飲んだビールは最高にうまかった。

1.聖徳記念絵画館

私は渋谷区立の神宮前小学校を卒業した。今の表参道ヒルズの内側に、その校舎、プール、校庭がある。私が通っていたころ(昭和23年~29年)は、1学年3組あり、はじめのころは校舎が足りず、二部授業も行われていた。その後、原宿、表参道は多くの人が集まる賑やかな街へと発展した反面、子供たちの数は減り、全校生徒数は100人を下廻った時もあったのではないかと思う。今は再び生徒数は増加し、全校で約250人ほどになっているようだ。その小学生時代、先生に引率されてれて表参道から徒歩で聖徳記念絵画館を参観したのを覚えている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/800秒 24mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

2.絵画館前から外苑銀杏並木を見る

12月初めのころ、黄色く色づいた銀杏並木は良く眺めることがあるが、この場所から見たことはなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1000秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

3.絵画館の玄関天井

絵画館の重厚な扉の前で、その天井を見上げた。1926年(大正15年)に竣工している。設計者は明治神宮造営局となっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/100秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

4.憲法記念館

権田原の交差点に出て、外苑東通りを向こう側にわたると、安鎮坂の左側が明治記念館で、その入り口に「憲法記念館」という門があった。wikipediaによると、明治記念館のルーツは赤坂仮御所の別殿で、ここで大日本帝国憲法・皇室典範の草案審議が行われている。その後この建物は憲法制定の功績で明治天皇から伊藤博文に下賜されることになり、大井の伊藤邸内に移築される。彼の死後、1918年(大正7年)に明治神宮外苑に再移築され、この時に「憲法記念館」となったそうだ。そして、1947年(昭和22年)11月1日に、リコーの市村清の主導で、憲法記念館は「明治記念館」として開館されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/320秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

5.明治記念館本館

憲法記念館だった明治記念館本館は壁一面には金鶏が舞い、部屋の真中には堂々とした黒漆塗り大鏡付のマントルピースがあり、、本館玄関車寄せは京都御所や大宮御所風の宮殿造りで、荘厳な姿が今に残るという。現在、明治記念館は結婚式場であり、その本館として宴会場やラウンジとして利用されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/100秒 13mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

6.「序の舞」

明治記念館の廊下やロビーにはたくさんの絵が掲げられている。有名な横山大観や上村松園の「序の舞」もあった。ただし、確信は持てなかったが複製画と思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.2 1/400秒 13mm ISO500) 露出補正 なし

|

|

7.本館の鬼瓦

本館は明治14年に建築された和洋折衷の明治宮殿様式を備えた建物だが、その鬼瓦が広大な庭の奥に据えられていた。立てられていた説明板によると、この本館の鬼瓦は御所の重要な建物に使われる「御所型」で上部の菊花紋を配した3個の筒状の部分は経の巻といい、五角形の箱型中央の菊花紋状の2本の山型線模様は綾筋というそうだ。1996年に屋根瓦の葺き替えを行った際に創建当時の菊花紋入り鬼瓦の一部を記念に残したとある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/400秒 13mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

8.さざれ石

鬼瓦のとなりに天然記念物さざれ石というのが置かれていた。石灰石が長い年月の間に雨水に溶解されてその時に生じた粘着力の強い乳状液が次第に大小の石を凝結して巨岩となり、河川の浸食作用等により地表に露出したものだそうだ。国歌「君が代」に歌われるように縁起の良い貴重な石であるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/200秒 14mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

9.安鎮坂

明治記念館で昼食になった後、いよいよ迎賓館(赤坂離宮)へ向かう。明治記念館を出て、左に曲がり、赤坂御用地に沿って安鎮坂(都道)を行く。徒歩20分ほどだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/200秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

10.赤坂御用地の門

この門は鮫が橋門という。赤坂御用地には東宮御所、秋篠宮邸、三笠宮邸、高円宮邸などがある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/200秒 32mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

11.学習院初等科

学習院初等科のホームページにあるその沿革には弘化4年(1847年)京都に公家の子弟のための学校として、学習院ができたのが始まりで、明治10年(1877年)の10月17日には、神田錦町に華族のための学校として、学習院ができたそうだ。明治32年(1899年)に学習院初等学科の校舎が四谷の現在地に新しくつくられ、大正8年(1819年) 学習院初等学科を初等科と改めている。門の向こうに見える本館校舎は昭和15年(1940年)に竣工し、戦火を潜り抜けてきた歴史ある建物だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

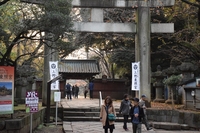

12.迎賓館入場

学習院初等科の前の横断歩道を渡り、迎賓館の西側の塀に沿って右へ曲がり西門から入る。前の日が天候が悪く、見学を今日に延期したツアー団体もあるようで、入るのにしばらく待たねばならなかった。本館に入る前に手荷物検査を受けなくてはならない。本館内は撮影禁止でカメラも手荷物の中に入れた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4.5 1/1250秒 20mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

13.タギョウショウ( 多行松)

本館の「彩鸞(さいらん)の間」「花鳥の間」「朝日の間」「羽衣の間」の順に見学し、外に出る。そこから、四谷側の正門から見ると本館の向こう側に広がる主庭に進む。途中、ちょっと変わった松の木があった。タギョウショウという札があり、アカマツの園芸品種だそうだ。幹が根本近くで多数に分かれ傘を開いたような樹形になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/100秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

14.本館南側

主庭に入り、本館の南側を見る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f5 1/1250秒 10mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

15.本館南側正面

まるでオーストリアで見た宮殿のような佇まいをしている。wikipediaによると、現在の迎賓館のルーツは、東宮御所として1909年(明治42年)に建設された。鹿鳴館などを設計したお雇い外国人建築家ジョサイア・コンドルの弟子にあたる宮廷建築家片山東熊の設計による。しかしそのネオ・バロック様式の外観があまりにも華美に過ぎたことや、住居としての使い勝手が必ずしも良くなかったことから、皇太子嘉仁親王(後の大正天皇)がこの御所を使用することはほとんどなかった。嘉仁親王が天皇に即位した後は離宮として扱われることとなり、その名称も赤坂離宮と改められた。そして、1974年(昭和49年)3月に改修が行われ、現在の迎賓館が完成した。新装なった迎賓館に迎えた最初の国賓は、1974年11月に現職のアメリカ合衆国大統領として初来日したジェラルド・フォードだったそうだ。さらに2006年(平成18年)から2008年(平成20年)にかけて、大規模な改修工事が行われている。2009年(平成21年)12月8日、旧東宮御所(迎賓館赤坂離宮)として国宝に指定され、明治以降の文化財としては初の国宝となった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f5.6 1/1250秒 11mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

16.大噴水

主庭の奥に大きな噴水がある。ゲストが本館の南側から眺めると真正面のところにある。この噴水も2009年に国宝に指定されましたとのこと。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f5.6 1/1250秒 11mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

17.グリフォン

「公園噴水図鑑」というサイトを探し当てて参照させていただいた。それによると、花びらのような形状をした噴水池の中に、皿を伴った、西洋庭園風の噴水が2段重ね(下に4基、上に1基)で中央に置かれていると解説されている。この中央の噴水を囲んで、伝説の生物であるグリフォンの像が4体置かれ、口から水を噴出している。さらに、「よく見ると、このグリフォンが乗っている台座の側面には、口から水を流すライオンの顔が取り付けられています(ひとつの台座に2つずつで計8体)。また、グリフォンに挟まれるように亀の像も計8体置かれていますが、これは水は噴出していないようです。生き物の像はこれに留まらず、4基の噴水の皿にはシャチの像が置かれており、まるで水の中で飛び跳ねているようです。このように、細かな装飾が随所に施された意匠となっていて、それだけで見応えのある噴水だといえます。」と述べられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

18.噴水と本館南側

噴水の東側に廻った。噴水と本館とを入れて撮る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f5.6 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

19.本館東側

これは本館の東側になる。ここを通り抜けることはできなかった。したがって、また西側に戻って本館の反対側、前庭の方へ向かうことになる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 15mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

20.モッコク (木斛)

海岸の近くに生えるというツバキ科のモッコクという樹が植えられていた。かわいい実がなっている。1cmあまりの大きさの卵状球形の果実は、秋になると熟してぶ厚い果皮が裂け、赤い種子を露出する。また、この種子は樹上で赤く目立つため、アカミノキの別名があるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/100秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

21.本館北側

本館に入った西側を通って、石畳の広場がある本館北側に出た。こちらが正面になるのだと思う。両翼が広がり、大きさを感じる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

22.本館正面

正面玄関の両側の屋根飾りには鎧武者の姿がある。中央破風には菊の御紋がある。建物全体に西洋の宮殿建築に日本風の意匠が混じった装飾になっているといわれる。。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1000秒 18mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

23.アプローチからみた両翼屋根の装飾と電灯

これは正面玄関への右側からのアプローチである。両翼の屋根の上には霊鳥と星の付いた天空儀があり、アプローチの両脇には5つのの灯が付いた門柱がある。当初からイギリス製の自家発電装置を備え付けて照明には電気を使っていたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1000秒 24mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

24.玄関の扉

玄関には3つの扉がある。これは向かって左側の扉である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/200秒 15mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

25.正門

本館を背にして、四谷側の正門を眺める。前庭の中央にまっすぐな石畳が伸びる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 29mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

26.迎賓館本館を振り返る

25.の写真を撮ったあたりから、石畳の広場と本館を振り返って眺める。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

27.正門から見た迎賓館本館正面

四谷側の出口でもある正門まで来た。ここからは石畳の向こうに本館を真正面に見ることができる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/800秒 37mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

28.正門

正門わきの出口から外に出た。この門も国宝だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 27mm ISO125) 露出補正 なし

|

|

29.正門と迎賓館

正門を出て、その前の通りを渡る。四谷駅方面へ行くのだが、もう一度振り返って、正門と迎賓館本館の全景を撮る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 (f4 1/800秒 21mm ISO125) 露出補正 なし

|

|