琵琶湖をぐるっとGo To トラベル 11月25日~27日 (6)彦根城 11/26

紅葉と苔の美しさのに感動した西明寺を後にして、我々を乗せたバスは彦根城へ向かった。彦根城へ行ったことがない私にとってはそこは今回のツアーの目玉である。バスは30分ほど走って、彦根城の堀に面したところにある京橋口駐車場に入った。駐車している観光バスの数はそれほど多くはなかった。

江戸時代を通じて彦根藩主として近江国東部を中心とした一帯を治めた大名である井伊家について、入場した時にもらった彦根城のパンフレットに載せられていた年表を参考にして、自分なりに整理してみた。

1600年(慶長5年)の関ケ原の合戦のあと、その論功行賞により石田三成の佐和山城と旧領を井伊直政が拝領した。した。井伊直政は、徳川家康に仕え徳川四天王のひとりとして名を馳せた戦国時代の武将である。井伊直政が生まれた頃の井伊家は、駿河国今川家の支配下にあり、お家断絶の危機に晒されていた。井伊家の再興のため、そして徳川家康の恩義に報いるために信念を貫いたという。2017年1月8日から同年12月17日まで放送されたNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」は、その井伊直政を育てた遠州井伊谷の女領主・井伊直虎を主人公とした物語だった。

1602年(慶長7年)直政は佐和山城にて死去、長男の直継が家督を継いだ。1603年、直継は佐和山、磯山、彦根山の候補地の中から彦根山を城地と決めた。1604年(慶長9年)普請を開始し、城下町の建設にも着手した。彦根城の鐘の丸が完成し、直継は佐和山城より移った。1606年には本丸が完成し、鐘の丸より移っている。

そして、1914年(慶長19年)大坂冬の陣、1915年(慶長20年)大坂夏の陣があり、その年元和元年になって築城普請が再開され、櫓、黒鉄門などの門や、高石垣、表御殿が出来、中土手中堀が完成し、外堀もできた。

さらに年表をたどっていくと、1871年(明治4年)になって、明治新政府による廃藩置県が実施され、彦根藩解体の上、井伊家は東京に移住した。1872年、陸軍省の所管となった彦根城は1878年(明治11年)陸軍省は彦根城の解体を決定した。しかし、大隈重信の進言により、解体は中止され、宮内庁所管の彦根御料地となる。拝借方申請した井伊直憲に保管委託され、のちに下賜され、井伊直憲の所有となったのだ。

1942年(昭和17年)彦根市長の松山藤太郎が井伊直忠に彦根城の下付願を提出、1944年に井伊家より彦根城の土地建物が彦根市へ寄付された。1951年(昭和26年)国指定重要文化財となり、翌年、天守、附櫓、多門櫓が国宝へと昇格される。2015年(平成27年)には彦根城外堀跡全体が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)となる。2016年には中央町・錦町の外堀跡の一部も特別史跡彦根城跡に追加された。

近世の城で天守が残っているのは、弘前、松本、犬山、丸岡、彦根、姫路、備中松山、松江、丸亀、松山、宇和島、高知の12城。このうち、松本、犬山、彦根、姫路、松江の5城の天守は国宝である。

彦根城に関する記述は、彦根観光協会のパンフレットや、ホームページの記述を参考にさせていただいている。

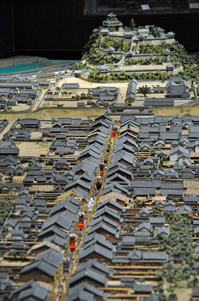

彦根観光協会 彦根城域マップより

|

109.彦根城 中堀 11時40分、バスは彦根城の南側にある京橋口駐車場に入った。中堀に沿った通り( 中濠東西通り )を京橋口に歩く。彦根城は、中堀に面して4つの城門が開いていた。その1つが京橋口門である。京橋口門は、第2の郭の重臣屋敷と第3郭の本町筋の間にあり、内堀の大手門にも通じる要所に位置している。今までどちらかというと光が限られた寺院めぐりだったので、青空の明るさが眩しい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 10mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

110.石垣とイチョウ 中堀の向こう側の石垣の上に見えたイチョウの深黄色が鮮やかだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 20mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

111.内堀 京橋を渡り京橋口から入城し、左手に内堀を見ながら表御門へ進む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

112.表門橋 内堀に架かる表門橋に向かって内堀は左に回っていく。表門橋を渡ったところが表門券売所で、ここから、内堀の内側に入っていく。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 25mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

113.コブハクチョウ 表門橋の下にコブハクチョウが2羽いた。そのうち1羽が、泳いで前に出てきた。内堀にコブハクチョウが4羽いて、飛んで逃げないよう、管理事務所の職員さんが風切り羽を切っているそうだ。彦根城にはコクチョウもいるらししい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 114mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

114.表門山道 天秤櫓の石垣 表門から坂道を上がっていくと高い石垣が現れる。天秤櫓の東側の櫓だ。「彦根城天守に登る坂道は4か所ありますが、その石段は非常に登りずらいと言われています。もともと城への石段は、万一敵が攻め入った場合、歩調が乱れ一息で登れないよう意図的に不規則に造られているのです。お寺の屋根のように、最初はおだやかな登りが、登るにつれ斜度が急になり上りにくくなったり、踏み幅や踏み高を微妙に違わせて一定にせず、敵に対して足元を注意して登らせ、上から攻撃しやすくしているのです。観光客の皆様には大変登りずらいと思いm、明日が、充分気をつけてご見学くださ。」という親切な立札があった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 17mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

115.天秤櫓 天秤櫓は、大手門と表門からの道が合流する要の位置に築かれた櫓である。この櫓は、上から見るとコの字形をしており、大手門からと表門からの登城道をそれぞれ押さえるために両隅に2階建ての櫓を設け、中央に門が開く構造となっている。あたかも両端に荷物を下げた天秤のようであり、江戸時代から天秤櫓の名がある。 重要文化財である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

116.太郎門櫓への坂道 天秤櫓を抜けるとまた坂道があった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 26mm ISO800 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

117.太郎門櫓 登りきると、彦根城の天守を目前にした本丸最後の門である重要文化財の太鼓門櫓が現れた。東側の壁が無く、柱の間に高欄をつけ廊下にしているという。登城合図用の太鼓の音を響かせるために考えられたのではないかといわれている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 14mm ISO160 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

118.天守の石垣 太鼓門櫓を過ぎると、天守が現れる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 32mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

119.天守 -1 天守の南側から撮った。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 20mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

120. 天守 -2 天守の西側へ回る。国宝彦根城天守は北西に附櫓が、さらに長い多聞櫓が連なる。また、破風は変化に富んでいる。天守一層目の軒に並ぶ8つの「へ」の字形の切妻破風は、それぞれの大きさと奥行きに変化をもたせ、二層目は、南北を切妻破風、東西を入母屋破風とし、南北にが唐破風が設けられている。この切妻破風、入母屋破風、唐破風を組み合わせたたぐい希な美しさは見逃せないという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 10mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

121.もみじと切妻破風 天守に上がれるようだが、時間も少ないので割愛し、天守を左回りに回って、西の丸の手前から黒門山道を下りて、楽々園、玄宮園へ行くことにした。破風には入母屋破風、千鳥破風、切妻破風、唐破風の4種類があり、もみじの間から見えるのは切妻破風だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 26mm ISO250 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

122.黒門山道 本丸の石垣を右手に眺めながら黒門山道を下りる。私たちの他に歩く人がいない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 12mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

123.曲輪井戸 黒門山道を下っていくと右手に小曲輪というところがあった。曲輪とは、城の内外を土塁、石垣、堀などで区画した区域のことであるが、立てられていた説明板には、「 弧状に築かれたこの曲輪の北東隅には塩櫓が築かれ、周囲は瓦塀がめぐっていました。塩櫓の近くには方形と円形の桝が現存しており、石組溝で集められた雨水を浄化して貯水するタイプの井戸であったと考えられます。曲輪の名も、この井戸に因んで名づけられたのでしょう。「塩」と「水」は、籠城戦ともなれば兵士の体を維持するために必要不可欠なものです。井戸曲輪は小さな曲輪ですが、黒門から侵入する敵兵に対する守りであるとともに、彦根城を守備する兵士の生命維持に必要な物品の備蓄が配慮された曲輪でもありました。」と記されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 25mm ISO640 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

124.黒門 左側は西の丸だ。黒門山道を振り返る。右手に内堀を渡る黒門橋がある。 黒門橋は、城山から槻御殿や玄宮園に向かう一番近い橋で、現在、内堀に架かる3つの橋の中で唯一土橋になっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

125.黒門橋を渡る 内堀に紅葉が映り込んでいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 19mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

126.彦根城のもみじ 彦根城のもみじは多くない。もみじはやはり湖東三山なのだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 19mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

127.楽々園と玄宮園 黒門橋を渡り、コブハクチョウが遊ぶ内堀に面した散策路を右へ進み、まず、楽々園に入る。楽々園と南側に玄宮園が続くが、これは楽々園から玄宮園を眺めたところ。見えている橋で、羽織袴と角隠しの新婚さんが記念写真の撮影をしていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 106mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

128.楽々園 茶座敷「地震の間」 かつて、江戸時代初期 (1677年) に彦根藩4代藩主井伊直興によって造営が開始された井伊家の下屋敷であった。江戸時代は「槻御殿」あるいは「黒門外御屋敷」と呼ばれており、明治時代以降に「樂々の間」から「楽々園」と呼ばれるようになったとされる。 写真はご書院から連なる「地震の間」。「地震の間」という名称についてはいつごろから呼ばれるようになったかは不明だが、構造上に特徴があり、地震が起きた際に、その耐震機能を果たすとされ、文政2年(1819年)に大きな地震被害に遭っていることによる改修と考えられるとのこと。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 12mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

129.玄宮園から天守を望む 楽々園から玄宮園へと移動する。もみじの間から天守閣を望む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 46mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

130.玄宮園 鳳翔台 玄宮園は楽々園とともに、江戸時代には「槻御殿」と呼ばれた彦根藩の下屋敷である。「槻御殿」は延宝5年(1677年)、4代当主井伊直興により造園が始まり、同7年に完成したと伝えられ、昭和26年に国の名勝に指定されている。現在は「槻御殿」の庭園部分を玄宮園、建物部分を楽々園と称している。玄宮園は広大な地水を中心に池中の島や入り江に掛かる9つの橋などにより変化にとんだ回遊式庭園となっている。庭園内の築山に造られた茶室の鳳翔台は、彦根藩の賓客をもてなすための客殿だったそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 45mm ISO320 ) 露出補正 -0.3段

|

|

|

131.玄宮園 鳳翔台と天守閣 玄宮園の池の東側からと鳳翔台と本丸天守閣を望む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 25mm ISO250 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

132.玄宮園のもみじ さっき新婚さんが記念写真を撮っていた橋のそばに1本のもみじがあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 34mm ISO250 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

133. 「二季咲桜」 彦根城でも桜が咲いていた。「二季咲桜」の札が立てられていた。その札には、「昭和47年4月に水戸市(友好都市)より寄贈されたもので冬(11月から1月)と春(4月から5月)の年二回開花します。」と記されていた。1年に2度咲く桜にはフユザクラやジュウガツザクラ、フダンザクラ、シキザクラ、コブクロザクラなどがあるが、この二季咲桜はマメザクラ(豆桜)とエドヒガン(江戸彼岸)の雑種でシキザクラの一種とされている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 55mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

134.馬屋 重要文化財 何気なく通り過ぎてしまったが、長い黒い塀に気が付いて、その門へ戻ってみた。この細長い建物は馬屋で、全国の近世城郭に残る大規模な馬屋としてほかに例がなく、国の重要文化財に指定されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO160 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

135.馬屋の中 馬屋の中に入ってみる。馬屋の建物はL字形になっていて、佐和口の櫓門に接する東端に畳敷の小部屋、反対の西端近くに門があるほかは、すべて馬立場(うまたちば)と馬繋場(うまつなぎば)となっている。その数は21。つまり21頭もの馬を収容することができたのだ。昭和41年~43年にかけて解体修理されている。馬屋は藩主などの馬を常備したもので、こうした馬屋の他にも、かつて表御殿(現在の彦根城博物館)の玄関脇には客用の馬屋があった。また、玄宮園やお浜御殿などの下屋敷には、馬場があって馬の調教が行われていたそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/250秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

136.京橋 京橋を渡って城を退出した。 京橋は、一千石以上の武士が居住していた第二郭(内曲輪)と中級以下の武士や商人、職人が居住していた第三郭(内町)をつなぐ橋だった。京橋を渡り、中濠東西通りを渡って、本町通り「夢京橋キャッスルロード」に入る。振り返ると秋を感じる鱗雲がきれいだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5 1/1000秒 12mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

137. 「夢京橋キャッスルロード」 当時、本町は商人町で大変活気があったという。彦根城が築城された1603年(慶長8年)、当所に町(当時の町名は桶屋町・職人町・八百屋町など)が作られたのが起源である。現代になって、彦根市の都市開発から取り残されていたが、1985年(昭和60年)に彦根市の街角整備事業の一環として実施対象となり、江戸期の建物・風情を再現した町並みにすることが計画され、1999年(平成11年)に地区を走る県道2号の拡幅とともに完成した。京橋から本町を抜ける通りを本町通りといい、計画前は町割りの佇まいや白壁と格子窓のある街並みに、江戸時代の面影がわずかに残っているだけだったが、 現在「OLD NEW TOWN」をテーマに、本町通りに沿って立ち並ぶ街並みは、商人屋敷の良さを生かした江戸時代感覚の新しい建物に建て替えられている。この本町通りは「夢京橋」という名前で親しまれ、「夢京橋キャッスルロード」と名付けられている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO125 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

138.「夢京橋キャッスルロード」 吉坂薬局 実は新しいのだろうが、クラシカルな店構えの薬局があった。お店の中を覗いてみたら、最近のくすりが並んでいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 10mm ISO320 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

139.「夢京橋キャッスルロード」 あゆの店「きむら」 琵琶湖はアユでも有名だが、琵琶湖にはアユが食べる苔がないので大きく育つことが出来ないのだそうだ。そこで小鮎の佃煮が名産だが、試食したところ、とてもいい味だった。琵琶湖特産の ホンモロコの佃煮もよい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO640 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

140. あゆの店「きむら」の庭 あゆの店「きむら」は奥行き深く、その奥には中庭がある。お店の人にお願いして写真を撮らせていただいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 17mm ISO500 ) 露出補正 -0.7段 |

|

|

141.彦根観光人力車 あっという間に時間が経ち、速足でバスに戻った。発車前のバスの窓越しに中濠東西通りをお客さんを乗せて走る人力車が通り抜けた。14時40分、湖東三山のひとつ百済寺に向け出発する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 90mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段 |

|