紅葉の鎌倉を散策(3) 浄智寺から銭洗弁財天へ 12月5日

東慶寺の山門を出て鎌倉街道を鎌倉方面へ5分ほど歩くと、浄智寺の入り口に着いた。右へ曲がって石橋を迂回して、寶所在近と書かれた額がかかる山門をくぐる。

浄智寺は同じく臨済宗の円覚寺派で鎌倉五山の第4位である。ちなみに鎌倉五山第一位は建長寺、第二位は先に訪れた円覚寺だ。

浄智寺の境内を歩いた後、今度は海蔵寺へ行こうと思い、いったん鎌倉街道に戻る。鎌倉方面へ進み横須賀線の踏切まで来たが、海蔵寺は横須賀線線路の鎌倉に向かって右側にある。ということは踏切を渡らないで右のほうに歩けばよいと思ったのが浅はかだった。まず、右に進む道が見当たらない。仕方なく浄智寺の入り口まで戻り、拝観受付の女性に、「この先、海蔵寺まで行けますか?」と尋ねたところ、山越えになるけど20分くらいで行けるという。ならばと歩き始めたが、その道は葛原岡神社、源氏山、銭洗弁天、さらに長谷の大仏に通ずるハイキングコースで、途中海蔵寺へ下りる道は見つからなかった。

さきに述べたように、途中で追い越された地元のかたらしい人に「海蔵寺さんへはどう行けばいいですか」と聞いてみたら、「この先から降りていけると思いますが、崖になっていて、前夜の雨で滑るので危険ですから迂回した方がいいですよ」と教えてくださった。海蔵寺かどうかはわからないが、左がけ下にお寺の屋根が見えた。とても下りられるところではなく、そのまま源氏山へ向かう以外になかった。

|

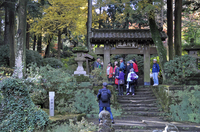

28.浄智寺入り口 東慶寺を出てから5分ほどで、ここ浄智寺の入り口に着いた。ここを入って山門に続く石段を上る。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 50mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

|

29.山門 鎌倉石のきれいな石段の上に、寶所在近とかかれた額のかかる山門(惣門と記された資料もある)がある。寶所在近とは宝物は近くにあるという禅の言葉だそうだ。宗から招いた無学祖元が書いたと伝えられている。参拝者が増えてきた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 48mm ISO1100 ) 露出補正 なし |

|

|

30.鐘楼門 山門をくぐるとさらに石段があり、拝観受付のさきに中国式の鐘楼門が見えた。この鐘楼門を山門ということがあるようだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 50mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

|

31.茶室 龍淵荘 鐘楼門を入るのを後にして、拝観受付を右手に行くと茶屋がある。龍淵荘と書かれていた。カエデが見事に紅葉していた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 31mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

32.布袋尊 鎌倉江の島七福神のひとつだそうだ、布袋尊は中国の唐の時代に実在した僧であり、七福神の一人だ。弥勒菩薩の化身ともいわれるという。浄智寺の布袋尊は石の立像でやぐら近くに安置されている。富貴繁栄のご利益があるといわれ、参拝者が多いというが、この日はひっそりとしていた。何やらウィンクをしているよう布袋様だ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 98mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

33.書院とモミジ 布袋尊から引き返してくると仏殿の裏手にある茅葺屋根の書院があった。大正13年築とのこと。、寺院の建物というより古民家のような素朴な風情が感じられる。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f9 1/320秒 50mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

34.浄智寺 本堂 鐘楼門の先に本堂がある。本堂の扁額には「曇華殿」と書かれている。曇華殿とは三千年に一度だけ咲く伝説の花に由来するというが、いつ建てられたものかはわからなかった。写真は曇華殿に安置されている三世仏。南北朝時代のもので、わが国に伝わる三世仏の中でも造立年代の早いものといい県重要文化財に指定されている。仏教における三世とは、過去・現在・未来のことで、三世仏は向かって左から阿弥陀如来(過去)、釈迦如来(現在)、弥勒菩薩(未来)だそうだ。いずれも袖と裾を台座から垂らした宋風の像とのこと。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/125秒 25mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

35.浄智寺 境内奥 浄智寺の境内は山に囲まれ背後の谷戸に深く続き、長い歴史をもったお寺にふさわしい閑寂なたたずまいとなっている。現在では地理的環境と鎌倉五山の伽藍遺構を後世に伝えるため、国の史跡として保護されているそうだ

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/200秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

36.鐘楼門 鐘楼門は2階が鐘楼という珍しい山門で銅の鐘がかかっている。旧鐘楼門は1679年の建立であり、現在の鐘楼門は2007年(平成19年)に建て替えられたもので、境内では一番新しい建物だそうだ。 銅鐘は県の重要文化財にしてされていて、龍頭が鐘全体にくらべて小さく、かつ繊細な感じのする鐘で、暦応3年(1340年)の銘がある。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/250秒 38mm ISO280 ) 露出補正 なし |

|

|

37.浄智寺からハイキングコースへ 浄智寺の次は海蔵寺へ行きたいと思っていた。しかし、旨くコースを選ぶことができず、浄智寺から葛原岡、源氏山、さらには大仏へと続く葛原岡・大仏ハイキングコースを歩くことになった。実は浄智寺がそのハイキングコースのスタートなのだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/250秒 38mm ISO280 ) 露出補正 なし |

|

|

38.葛原岡神社 はじめは広くて歩きやすい道だったが、だんだんと狭くなり、木の根があって歩きにくい坂道になった。崖の下にある海蔵寺へ行くのは諦めて、20分くらい歩いただろうか、葛原岡神社に着いた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 38mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

39.葛原岡神社のお社(本殿) 小さな本殿の右側に「昇運の神龍」というのがあった。この本殿を造営する際、旧本殿に収められていた神龍で120年間最新をお護りしていた(略)と記されていた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 60mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

40.銭洗弁財天 葛原岡神社にお参りした後、道案内板に従って銭洗弁天に向かった。ここが銭洗弁天の洞窟への入り口である。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

|

41.銭洗弁財天 本宮 洞窟を抜けて境内に出る。銭洗弁財天は正しくは銭洗弁財天宇賀福神社という。本宮には本宮:市杵島姫命が祀られている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f9 1/320秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

42.銭洗弁財天 奥宮 本宮の横の洞窟、ここが銭を洗う奥宮である。湧き出る清水は銭洗水と呼ばれ、鎌倉五名水に数えられている。洞内には宇賀神と弁財天が祀られ、銭洗い用のざるが用意されており、参拝者はざるに硬貨や紙幣を入れて銭洗水で洗う。ご利益は銭が増えるそうだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/50秒 25mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

43.七福神社 3つある境内社のひとつ七福神社

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

44.下之水神社 これも3つある境内社のひとつで、もう一つ上之水神社がある。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/250秒 22mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

45.銭洗弁財天 入り口 いま、境内からトンネルをくぐって入口へ戻ろうとしている。D5000はISO12800までだが、3200を上限に設定している。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/80秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|