雪が降る日吉大社(後編) 2月14日

三宮宮遙拝所と牛尾宮遙拝所の前を通って、東本宮の楼門の前に出た。西本宮の楼門と同じような形である。西本宮が商売繁盛の神様であれば、この東本宮は家内安全の神様だそうだ。 東本宮は、境内の東端、八王子山の麓に位置する。織田信長の焼き討ちにあったため、文禄4年(1595年)に再建されたことが記録から明らかになっている。

東本宮の境内の中にはご祭神が夫婦だという樹下宮(樹下神社)の本殿もあり、西本宮に比べると東本宮のほうが華やかな雰囲気があった。さらに東にある西教寺へは行くのをやめ、その楼門を背に東本宮の参道を下りた。大宮川を二宮橋で渡り、日吉馬場へ出る。その両側にある寺院、里坊を見ながら日吉馬場を下る。わたくしの父母が眠る高野山の菩提寺である恵光院という名の寺院もあった。

時刻は12時半を回っていた。朝はトーストとボイルドエッグだけだったので腹も減ってきた。少し空腹を我慢して京都まで行ってしまおうかとも思ったが、小雪の降る中を歩いてきたので体も冷えていた。温かいそばでも食べたくなる。日吉大社二の鳥居までくると、立派な蕎麦屋が2軒あったので、そのうちの1軒に入ることにした。なかなかの老舗のようだ。久しぶりに天ぷらそばを食べたがなかなかおいしかったし、身体も温まった。

京都へはJRの湖西線が便利だ。京阪坂本比叡山口駅の前を通り過ぎて、まっすぐ、JRの比叡山坂本駅まで歩く。駅のホームからは琵琶湖が眺められたが、この天気では彩もない。京都までは15分だった。

福楽寿々米(ふくらすずめ)土鈴

|

21.東本宮楼門 この楼門は、三間一戸楼門の形式で、入母屋造、檜皮葺、縁付の建物で、斗きょう(建築物の梁や桁にかかってくる上部の荷重を集中して柱に伝える役目をもつ部材の総称)は上下層とも三手先(柱から外方に斗<ます>組みが三段出ていて、三段目の斗で丸桁<がぎょう>を支えるもの)となっている。三間一戸とは、柱間三つのうち中央の一つが出入口となっているものをいい、楼門とは、二階造の門で、屋根が2階の部分だけにしかなく、一階の上に縁がある形式をいう。西本宮楼門とは、やや違った比例を持っていて、どちらかといえば1階部分が高く、2階部分が低いので、すらりとした均斉のとれた建物で、天正~文禄2年(1573年-1593年)年頃に建てられたものだそうだ。大正12年(1923年)に国の重要文化財に指定されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

|

22.樹下神社本殿 -1 東本宮楼門を入って、正面に見えるが東本宮の拝殿だが、向って左に樹下神社本殿、右に樹下神社拝殿があった。摂社の本殿と、拝殿が本宮の参道を挟んで配置されているのは珍しいと思う。樹下神社の祭神は、東本宮の祭神である大山咋神の妃神・鴨玉依姫神だそうだ。。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

23.樹下神社本殿 -2 樹下神社本殿の説明版には「この本殿は、三間流造、檜皮葺の建物で、後方三間・二間が身舎(もや・家屋の中心となる部分)、その前方一間通しの廂(ひさし)が前室となっています。数ある流造のなかでも比較的大型のもので、床下が日吉造りと共通した方式であることや、向拝階段前に吹寄格子の障壁をたてているのは本殿の特色となっています。文禄4年(1595年)に建てられたことが墨書銘によってわかりますが、細部の様式も同時代の特色をよく示し、格子や破風、懸魚などに打った飾り金具は豪華なものです。明治39年(1906年)4月に国の重要文化財に指定されました。」とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

|

24.東本宮本殿 -1 東本宮の拝殿脇を通って、本殿の前に来た。西本宮に勝るとも劣らぬ立派な本殿だ。東本宮本殿は、境内の東端、八王子山の麓に位置している。神社が織田信長の焼き討ちにあったため、文禄4年(1595年)に再建されたことが、記録から明らかになっているという。 建物は、織田信長に焼かれたものの、平安時代以来の様式を伝えているといわれ、特殊な日吉造で建てられており、国宝の西本宮本殿と重要文化財の摂社宇佐宮本殿も同じ形式で建てられている。平面は、正面三間、側面二間の内陣の正・両側面に外陣を配置し、更にその外側の四周に高欄付きの縁を廻し、正面に木階を設け向拝としている。この身舎の正・両側面の三方に庇を設けた平面構成が、日吉造(ひえづくり)の特徴的な外観にもよく現れているという。 正面は、入母屋造のようだが、背面は庇がないために、左右の庇の部分を縋破風(本屋根の軒先から一方にだけさらに突き出した部分の破風)でおさめているので、屋根を垂直に切り落としたような独特な姿となっている。 また、建物の床が地面より高いため、床下に下殿(げでん)と呼ばれる、仏式で、神を拝んでいた特殊な部屋が設けられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

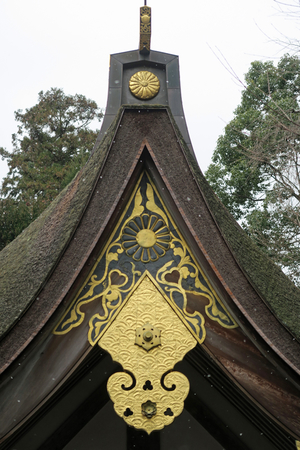

25.東本宮本殿 -2 この東本宮の本殿も昭和36年(1961年)4月27日に国宝に指定されている。平成24年4月10日から平成25年3月29日の事業期間で、屋根(檜皮葺)の全面葺き替えを行い、見学用通路を設け、一般参拝者が 間近に屋根(檜皮葺)を見学できるようにした。また、本殿に取り付いている全ての飾金具の金箔の押し直しと縁高欄の朱漆が塗り直されている。金箔が押された飾り金具は印象的だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

26.東本宮本殿 -3 東本宮の左側に移動した。日吉大社で特に重要な西本宮、東本宮、宇佐宮、牛尾宮、白山宮、樹下宮、三宮宮を「山王七社」もしくは「上七社」という。この七社のうちでも西本宮と東本宮、宇佐宮は「日吉三聖」と呼ばれ、特に社格が高い。また七社は東本宮系と西本宮系のグループに分類することができる。東本宮のグループは東本宮と樹下宮、牛尾宮、三宮宮の4社で、東本宮の祭神、大山咋神は古事記上巻に「この神は近つ淡海国の日枝山に坐し」と記載されており、古代から比叡山に鎮座する地主神であるという。西本宮系は西本宮、宇佐宮、白山宮の3社で、西本宮の祭神は奈良の三輪山・大神神社から勧請した大己貴神だ。このように東本宮系は元々この地に祀られていた神で、西本宮系はあとから祀られた国家を守るための神であると言われる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

|

27.東本宮本殿 -4 本殿の左側半分である。左後ろに見えるのは大物忌神社(中7社)という。東本宮の境内はは三層境内の高さになっていて、一段目に樹下宮上七社、二段目に東本宮(上七社)と樹下若宮(下七社)、三段目に大物忌神社(中七社)と新物忌神社(中七社)といった構成になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

|

28.東本宮本殿 -5 これは金箔の金具に魅せられて撮ったショットだが、東本宮本殿の背後の様子がわかる。背面の3間の床が一段高くなっているのが見えるが、この部分が西本宮本殿と異なるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

29.樹下神社本殿 -3 左に東本宮拝殿、右側の樹下若宮の間から樹下宮本殿の側面を見たところである。この本殿は1595年の造営で三間社流造。本殿内ご神座の真下に霊泉の井戸があり、以前はご神水を採っていた。説明板を見ると、樹下宮本殿は三間社流造、檜皮武葺の建物で、後方3間・2間が身舎、その前方1間通しの庇が前室になっている。数ある流造の中でも比較的大型のもので、床下が日吉造と共通した方式であることや、向拝階段前に吹寄格子の障壁を立てているのが、この本殿の特徴となっているそうだ。左奥に見えるのが東本宮楼門である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

30.樹下神社本殿 -4 樹下宮本殿の妻側懸魚の金属飾りである。全体的に金具が豪華に打たれているて桃山時代らしい造りになっている。上7社にはそれぞれ神紋がある。この樹下宮の神紋は十八葉菊だそうで、妻の一番上にある紋、その下の紋がその 十八葉菊の紋かなと思う。ちなみに上7社のほかの6社の神紋は、西本宮・牡丹、東本宮・二葉葵、 宇佐寓・橘、牛尾宮・くずれ菊、白山宮・杉、三宮宮・桐だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

31.猿の霊石 東本宮の楼門を出て、東授与所というところで、何か記念にと「福楽寿々米(ふくらすずめ)」という土鈴を求める。坂を下る途中、振り返ると猿がしゃがみ込んだような石があった。ここから来たる者には神縁を結び、ここから去る者は見守っているのだそうだ。日吉大社では、猿は眷属(神様の使い)とされているので、この岩も信仰の対象となるのだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

32.二宮橋 -1 東本宮の楼門を背に坂を下りてきたところに日吉三橋の一つである二宮橋に出た。大宮川に架かる日吉三橋は、上流から大宮橋、走井橋、二宮橋だが、3つの橋とも国の重要文化財に指定されている。二宮橋は大宮橋に比べ簡素な構造の橋となっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

33.二宮橋 -2 二宮橋は東本宮(二宮)へと続く参道に掛けられていることから「二宮」という名前がつけられている。二宮橋は天正年間に豊臣秀吉により寄進されたと伝えられている木橋を、後に石橋に架け替えられたもので石橋としては日本では最大、最古とされていて、桁上に継ぎ材をならべ橋板を渡し、両側に高欄をつけ、大きさも大宮橋とほぼ同じ幅となっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 14mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

34. 日吉馬場に戻る 午前中は西受付から日吉大社の境内に入り、西本宮の参道を行ったが、東本宮からの帰りは東受付から、二宮橋を渡り、旧竹林院の脇から日吉馬場(県道)にでた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 29mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

35.旧竹林院入り口 日吉馬場の広い参道(県道)に出る手前右側に、旧竹林院があった。旧竹林院のホームページを見ると、旧竹林院は延暦寺の僧侶の隠居所で、今も数多く残されている里坊のひとつであり、邸内には主屋の南西に約3,300㎡の庭園が広がり、2棟の茶室と四阿がある。八王子山を借景にした庭園は、地形をたくみに利用しながら滝組と築山を配し、四季折々の風情をかもし出していると伝えている。中には入らなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

36.恵光院 参道を下る途中に左側に恵光院という寺院があった。わたくしの父母が眠る高野山の菩提寺と同じ名前であったので、「あれっ」思った。もちろんこの恵光院は天台宗であり、高野山は真言宗である。この恵光院は、比叡山延暦寺の僧侶の隠居所であった里坊の一つで 聖観音を本尊とする。創建・開基については分からない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

37.恵光院 庭園 中には入れなかったが、立派な門構えから中を見ると手入れの行き届いた庭園が広がっていた。桜が咲くころはきれいだろう。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 14mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

38.鶴喜そば -1 参道の京阪比叡山坂本駅の近くまで下りてきた。参道の二の鳥居の右側に立派な蕎麦屋があった。その奥を覗いてみるともう1軒、これも立派な蕎麦屋があった。どちらに入ろうかと思ったが、奥にあった鶴喜そばという店に入った。 立派なホームページもある。それによると享保元年に初代鶴屋喜八が創業して以来、300年もの間、こだわりの手打蕎麦を打ち続けてきたという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

39.鶴喜そば -2 鶴喜そばのファサードだ。坂本は昔、比叡山延暦寺の台所を預かる門前町として賑わった。延暦寺は京都御所より度々来賓があったが、山上で食べ物も不自由だったため、代々の鶴喜そばの祖先が、蕎麦を作りに山上へ出仕していたという。また、比叡山で断食の修行を終えた修行僧方が、弱った胃をならすために蕎麦を食したと言われている。「賜宮内省御用達」の古い看板があり、建物は登録有形文化財になっていた。家内と温かい天ぷらそばを食べた。薄味だったがとても旨かったし、小雪の降る中を歩いて、冷え切った身体が温まった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

40.坂本名物 日吉そば こちらも鶴喜そばともに大きな建物で、歴史を感じさせる。桜の季節には両店とも千客万来だろう。司馬遼太郎の「街道は行く」というシリーズの「叡山の諸道」の中で、「 この日吉そばの横に、鶴喜そばというマンガ入りの彩色の大看板があがっていて、われわれはそれを視覚に入れつつ、つい鶴喜と信じて日吉そばに入ったらしい。」というくだりがある。「鶴喜そば」というマンガ入りの大看板は、駐車場の看板だったようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

41.公人屋敷(旧岡本邸) 鶴喜そばで食べ終えて、右手に京阪坂本比叡山口駅を見ながら、さらにまっすぐJR比叡山坂本駅へと下る。途中左手に公人屋敷(旧岡本邸)というところがあり、坂本城跡の文字も見えた。ホームページを見ると「公人屋敷(旧岡本邸)は、江戸時代に延暦寺の僧侶でありながら妻帯(さいたい)と名字帯刀(みょうじたいとう)を認められた「公人(くにん)」が住んでいた住居のひとつです。内部が原型をとどめないほど改装されている住居が多い中、岡本家の家屋は全体に公人屋敷としての旧状をよくとどめた社寺関係大型民家の特徴を示す住宅として残されてきました。平成13年に坂本地域の歴史的遺産の保存を目的として大津市に寄贈されたもので、主屋、米蔵・馬屋等は平成17年3月に大津市指定文化財に指定されています。」とあった。坂本場は明智光秀によって築かれた平城であり、その写真が展示されてる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

|

42.琵琶湖 JR湖西線の比叡山坂本駅はそれほど遠くはなかった。高架線になっていて、ホームに上がると琵琶湖が眺められた。風が冷たい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

43.JR湖西線 それほど待つことなく「新快速」の姫路行の列車が来た。223系の電車だ。湖西線は山科駅から、琵琶湖の西岸を経由して滋賀県長浜市の近江塩津駅までの21駅、74.1kmの路線である。京都まで約15分だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|