御茶ノ水から湯島へ 小学校のクラス会 5月12日

1年に2回、小学校のクラス会を行っている。と言っても、50人くらいいたクラスメートも亡くなった方、消息がとれない方なども多くなり、連絡できるのは今は15人くらいとなってしまった。今回の参加者は8名だった。

今回は、クラスメートの一人が「御茶ノ水駅聖橋口集合→ニコライ堂→湯島聖堂→神田明神→新御茶ノ水駅から地下鉄千代田線乗車→千駄木駅→喫茶店で休憩→根津神社→根津駅から地下鉄乗車→湯島天神→湯島天神下で食事」というコースを設営してくれた。みなさん「お歳がお歳」の域なので、できるだけ歩くのを少なくし、かつ、歩くところは極力登り無しという配慮もある。

長く首都圏で生活していながら、ほとんど知らないところも歩く。汗ばむような青空のもと、他愛ないおしゃべりをしながら見て歩いた半日はとても有意義に感じた。

|

1.ニコライ堂 数年前のこと、正月に湯島天神から、神田明神、湯島聖堂、ニコライ堂へと歩いたことがある。ニコライ堂は正式名称を日本ハリストス正教会東京復活大聖堂といい、東方正教会とも呼ばれるキリスト教の教会。ハリストス(ハリストスとはキリストのギリシャ語発音)降誕のあと初代教会は11世紀に正教会からローマン・カトリックが分かれ、さらに16世紀にはローマン・カトリックからプロテスタント諸派が生まれている。ニコライ堂は正教会で初代教会を今日に至るまで、ただしくそのまま継承してきた唯一の教会であるとされている。正教会はエルサレムからギリシャ、ロシアを経て日本に伝えられているそうだ。最近、北海道新幹線で話題の函館にもハリストス正教会がある。ここニコライ堂は日本有数のビサンチン様式の建築で、1962年に国の重要文化財に指定されたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

2.聖橋から神田川を眺める どこかの学校のクラブ活動だろうか、大きなビデオカメラを持った数人の人たちが撮影をしていた。どうやら、今、写真で見えている総武線の電車と、その下に線路がある中央線快速、一番手前の地下鉄丸ノ内線を走る電車が同時に見られるチャンスを撮影しようとしているようだった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f3.2 1/1250秒 19mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

3.聖橋から眺める湯島聖堂の外壁 万世橋方向を眺めると、外堀通りに沿って湯島聖堂の外壁がきれいだ。ちなみにこの神田川にかかる「聖橋」の名は対岸の湯島聖堂とニコライ堂の二つの聖堂を結ぶ橋として1927年、公募で決められたとのことである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f3.2 1/1250秒 37mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

4.湯島聖堂のしゃちほこ 聖橋を渡って、湯島聖堂の敷地の中へと降り、入徳門を入って杏壇門、大成殿へ歩く。お城でいうしゃちほこが聖堂の大成殿屋根、棟の両端にあった。斯文会発行「史跡 湯島聖堂」を参考にした記述によれば、これは鬼犾頭(きぎんとう)といい、一種の鯱(しゃちほこ)で、竜頭から鯨のように水を噴き上げている。鯱が水を噴出して火災から建物を守る目的で置かれたことがよくわかる。形態は、一種の鯱(しゃち)型で、龍頭魚尾、二脚双角、頭より潮を吹き上げ、頭を外側に向けて取り付けられている。写真で鬼犾頭の左下に見えるのは聖獣・鬼龍子(きりゅうし)という。聖堂の大成殿屋根、流れ棟の四隅角に置かれている。形態は、狛犬に似た姿で、顔は猫科の動物に似ており、牙を剥き、腹には鱗があり蛇腹・龍腹となっている。想像上の霊獣で、孔子のような聖人の徳に感じて現れるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 37mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

5.杏壇門 ここは杏壇門といい、間口20メートル、奥行4.7メートルの入母屋造り。杏壇とは、山東省曲阜にある孔子の教授堂の遺址のことだそうだ。その杏壇門の前の石段に3人の若い人たちが座って何か語らっていた。奥に大成殿が見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

6.昌平坂 孔子銅像や、中国山東省の孔子の墓所に植えられていることから「孔子の木」とも呼ばれ、 日本には大正4年に孔子の墓所から種子が持ち込まれた苗を目黒の林業試験場で育て、湯島聖堂をはじめとして儒教に縁が深い地に植えられたという 楷樹(カイノキ)などを見て、湯島聖堂を仰高門から出た。左へ行き、神田明神の方のほうへ上がって行く、この道を昌平坂という。ここは若干の上り坂になってしまった。昌平の名は、湯島聖堂に祀ってある孔子の生まれた中国魯の国の昌平郷にちなんでつけられたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO250) 露出補正 なし |

|

|

7.神田明神 鳥居 昌平坂を上がりきって本郷通りから続く国道17号に出て、左に歩いて右側にこの神田明神の鳥居があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f4.5 1/1250秒 11mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

8.神田明神 随身門 これは随身門。扁額には神田神社とある。昭和50年に昭和天皇御即位50年の記念事業として新たに再建された。総檜・入母屋造の二層建てで屋根は銅板瓦棒葺と説明されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.2 1/1000秒 14mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

9.随身門の像 随身門の外側には隨神像が安置されていて、右は豊磐間戸神、左は櫛磐間戸神という。この像はひと月前に地震で被災してしまった熊本城域内の樹齢500年の楠で、加藤清正公お手植えと伝えられているものを使用しているそうだ。この写真はその随身門を入って、内側から撮った。内側には神馬一対を配している。ガラスが入れてあってその反射で神馬はっきり撮れないが、ガラスに映る神殿を意識して構図した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.2 1/1000秒 14mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

10.社殿 神田明神のホームページによれば、前の社殿は天明2年に江戸幕府によって造営された。木造で権現造・総朱漆塗。江戸時代後期の神社建築を代表する社殿であったと言われている。現社殿は昭和9年に竣工。権現造。当時としては画期的な鉄骨鉄筋コンクリート・総朱漆塗の社殿。本殿・幣殿・拝殿さらに神饌所・宝庫が重なり合うように造られており、昭和初期の神社建築では新しい形式をもつとされる。江戸開府400年記念の年・平成15年9月、国登録有形文化財に登録された。正面を向いている狛犬は珍しいそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1250秒 12mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

11.銭形平次の碑 神田明神の境内にはいろいろな碑があった。その中のひとつが銭形平次の碑だ。子供のころ、ラジオから流れる銭形平次の歌をよく聞いた。放送は週6日、5年を超え、ラジオドラマの最長記録だそうだ。野村胡堂(1882~1963)の名作『銭形平次捕物控』の主人公、平次親分が神田明神下台所町の長屋に恋女房お静と2人で住み明神界隈を舞台に活躍していたことから、昭和45年に日本作家クラブが発起人となりこの碑を建立したという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

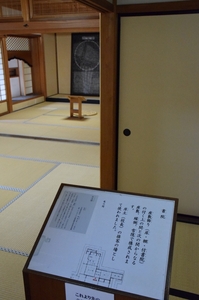

12.千代田区指定有形文化財 神田の家 神田明神の西に隣接して昭和の木造建築の家があった。ネットで調べてみると、「神田の家」と呼ばれていたというこの建物は、江戸時代から神田鎌倉町で材木商を営んでいた遠藤家の店舗兼住宅だった建物だが、その遠藤家が神田明神の氏子総代であったということで、そのために神田明神に隣接して建ち、その付属施設のような位置付けになっているのだろうとのことだ。関東大震災後の1927年(昭和2年)、鎌倉河岸(現在の内神田一丁目)に建てられたものという。1973年(昭和48年)、都心の開発に伴い遠藤家が転居、旧家屋は府中市に移築されたということだが、千代田区の文化財指定に伴って現在地の宮本公園内に再移築されたものだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 16mm ISO320) 露出補正 なし |

|

|

13.根津神社 楼門 神田明神の西口を出て左に曲がり、湯島聖堂前をまっすぐ進み、再び聖橋へ出た。今回のコースをアレンジしてくれたクラスメートが「レーズンウィッチ」で有名な「小川軒」を教えてくれた。地下鉄千代田線の新御茶ノ水駅からメトロに乗って、3っ目の千駄木駅で降りた。千駄木駅から不忍通りを南へ、途中の喫茶店でアイスコーヒーで涼んだ。そして、千駄木二丁目の先を左に入り、根津神社の鳥居に出た。途中の「金太郎飴」の店で、クラスメートの一人がお孫さんのお土産を買っていた。根津神社の鳥居の前で記念の集合写真を撮る。この写真は神橋を渡ったところにある楼門で国指定の重要文化財だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 19mm ISO640) 露出補正 なし |

|

|

14.根津神社 社殿 根津神社のホームページには、「根津神社は今から1900年余の昔、日本武尊が千駄木の地に創祀したと伝えられる古社で、文明年間には太田道灌が社殿を奉建している。 江戸時代五代将軍徳川綱吉が、世継が定まった際に現在の社殿を奉建(宝永3年=1706年完成)、千駄木の旧社地より御遷座した。明治維新には、明治天皇御東幸にあたり勅使を遣わされ、国家安泰の御祈願を修められる等、古来御神威高い名社である。」と記されている。 この社殿は拝殿の奥に幣殿・本殿と一宇に続く、総漆塗りの華麗な権現造建築で江戸の神社建築としては最大の規模を誇るという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f1.8 1/1000秒 9mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

15.乙女稲荷 根津神社の境内には駒込稲荷と乙女稲荷という二つの稲荷社がある。稲荷社には朱色の鳥居が並ぶが、京都伏見稲荷に代表される朱色の鳥居は外国人観光客にとって魅力があるようだ。この右側にツツジ苑が拡がり、4月中旬から下旬にかけては約100種3,000株が咲き乱れるという。残念ながら花はすでになかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.8 1/1000秒 37mm ISO2000) 露出補正 なし |

|

|

16.大正期の木造教会 根津教会 アレンジしてくれたクラスメートは、根津駅まで戦前の下町風情を感じる散策を用意してくれていた。Wikipediaによれば、この教会は1919年(大正8年)に「本郷福音教会」として建立された日本基督教団の教会堂だそうだ。木造平屋建て切妻造で、外壁は下見板張りとし、切妻の妻面に窓を開けた尖頭アーチのデザインである。玄関部のトンガリ屋根を載せた角塔が地域のランドマークとなっている。2001年(平成13年)に、門及び塀とともに国の登録有形文化財に登録されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

17.根津の町並み -1 私たちの世代にとって、子供のころから見ていた懐かしい町並みだ。この辺りは根津2丁目だ。「古い町並みを歩く」というサイトにある「文京区根津の街並み」によると、戦災で焼けなかった根津の町並みには大正から昭和初期に建てられた建物が多く見られるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f4 1/1250秒 9mm ISO125) 露出補正 なし |

|

|

18.根津の町並み -2 PIZZA屋さんだろうか、こんなお店もあった。この町並みに不思議と良く似合う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 15mm ISO1000) 露出補正 なし |

|

|

19.湯島天神 唐門 地下鉄千代田線の根津駅から再びひと駅メトロに乗り、湯島まで行く。時刻は3時半を回った。湯島駅から春日通りの切通坂を歩く。ここも少し上り坂だったが・・・。左手に湯島天神の大きな鳥居があり、そこをくぐると唐門があった。牛と梅の紋様は、湯島天神のシンボルだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 15mm ISO1250) 露出補正 なし |

|

|

20.泉鏡花 筆塚 唐門を入って右手に池があるが、そこに、「婦系図」の作者・泉鏡花の筆塚があった。「湯島通れば思い出す」と歌われた泉鏡花「婦系図」は、湯島を舞台にした悲恋の長篇小説。明治40年に「やまと新聞」に連載され、翌年春陽堂から出版された。また、後年には脚色されて、新派悲劇の代表作ともなっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f2.5 1/1000秒 15mm ISO500 露出補正 なし |

|

|

21.湯島の梅 湯島の白梅というとおり、梅林に植えられた約300本の梅の木はその8割が白梅だそうだ。2月中旬~3月上旬が見ごろで毎年梅祭りが開催されている。もう、梅の実がなっていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f5 1/1250秒 37mm ISO12800 露出補正 なし |

|

|

22.湯島天神 男坂 湯島天神のホームページによれば、湯島天神の新社殿は、本殿と参拝する人のための拝殿が幣殿で結ばれている「権現造り」の建築様式で、日本古来の「木の文化」を象徴する純木造だそうだ。たとえ社寺建築であろうと、防火地域では新たに木造建築は認められていないのだが、万全の防災設備をととのえ、(財)防災性能評定委員会の1年近い慎重審議を経て、建設大臣認定第1号として特に木造建築が許可されたという。建材は、営林署と木曽木材組合の全面的な協力を得て、樹齢250年といわれる木曽檜が使用されている。旧社殿の土蔵造りは、江戸幕府が頻繁に起こる火災のため、「焼け跡に建てる家はすべて塗家土蔵造り、瓦屋根にせよ」という防火対策を引き継ぎ、明治18年に立て替えたものという。拝殿で参拝して、男坂を湯島駅方面へ下りた。男坂は石段の坂で、もう一つのゆるやかな坂・女坂に対して男坂という。G7XはISOをオートに設定していたのだが、気付かないうちにコントローラー・リングが動いてしまい、ISO12800になってしまっていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 (f9 1/1250秒 9mm ISO12800 露出補正 なし |

|