秋燃ゆる遠州三山紅葉めぐり(3) 可睡斎 11月29日

2時半に油山寺を出発し、可睡斎へ向かった。10分もかからぬうちにバスは可睡斎に着いた。もう日が傾きお始めている。

可睡斎は曹洞宗の寺である。法多山尊永寺は厄除観音、油山寺は目の霊山であったが、可睡斎は火防総本殿で火伏にご利益があるという。1873年(明治6年)、秋葉山(静岡県浜松市)の神仏分離に伴い三尺坊大権現が遷座し、火防災除の寺となった。東京電気街の秋葉原の語源も、この「秋葉」だそうだ。遠州から秋葉三尺坊大権現を勧請し、鎮火神社を祀ったことが今の秋葉原という地名の起こりだそうだ。

40分ほど、可睡斎の境内を見て回った。総門、山門から参道を進むと本堂(開山堂)がある。そこを左に曲がって右側に秋葉総本殿三尺坊御真殿があった。

もう一つ、境内には東司という建物の別棟に大東司という昭和12年に完成したとても清潔で綺麗な水洗トイレがあったが見落としてしまった。トイレのど真ん中に、この世の一切の汚れを焼き尽くし、浄化の力を持ち、健康を守る「烏蒭沙摩明王(うすさまみょうおう)」という仏像が祀られているそうだ。

15時20分、可睡斎を後にして、帰路につく。法多山、油山寺、そして可睡斎ももっともっと時間をかけてみるべきところがたくさんあったように思う。袋井ICから東名に入り、来た時と同じように足柄で休憩した。厚木の手前から横浜町田ICまで若干渋滞があったものの7時前には横浜駅西口に帰り着いた。明日はゴルフだ。

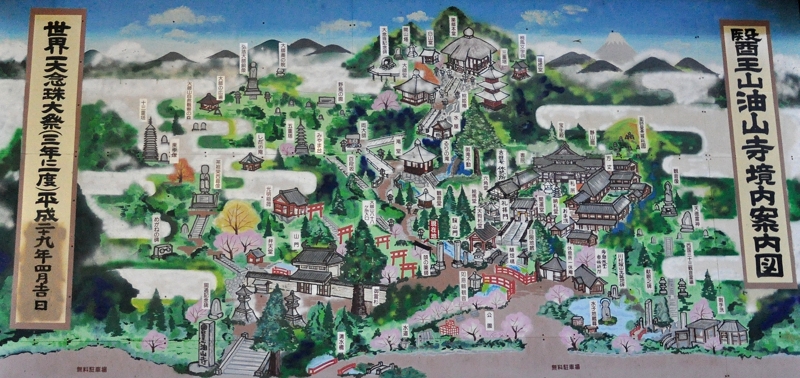

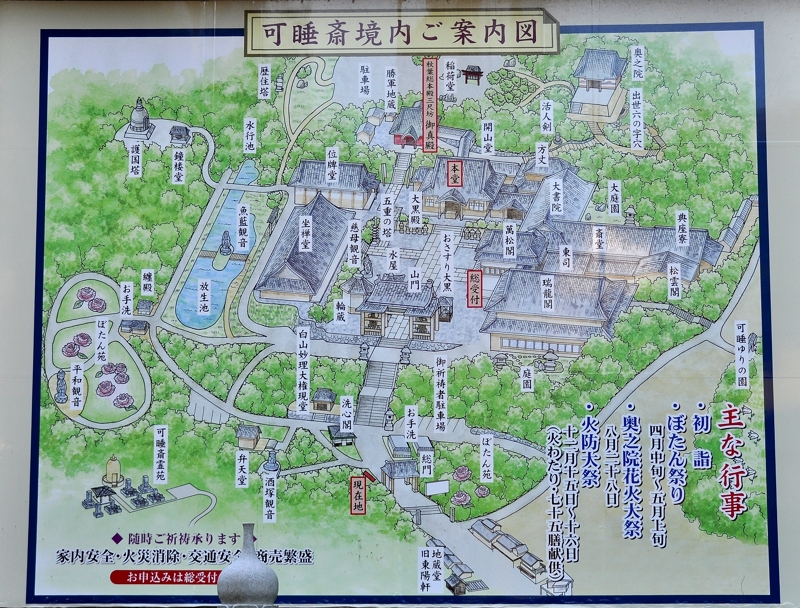

総門のところに掲げられていた境内案内図

|

41.可睡斎総門 バスの駐車場から門前を100mとほど歩くと可睡斎の総門に着いた。ツアコンさんの旗の後をぞろぞろと境内に入っていく。可睡斎は曹洞宗の寺で応永8年(1401年)創建で、開山は如仲天誾禅師(じょちゅうてんぎんぜんじ)とのこと。大本山永平寺(福井)・大本山總持寺(横浜)を両大本山とし、總持寺の直末寺院である。wikipediaによれば、1873年(明治6年)、秋葉山(あきはさん、静岡県浜松市)の神仏分離に伴い三尺坊大権現(さんしゃくぼうだいごんげん)が遷座され火防災除の寺となった。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 28mm ISO280 ) 露出補正 なし |

|

|

42.山門の金剛力士像 開口(阿形像) ネットで検索してみると、山門は禅宗寺院の正式な入口で、古くは寺の南と東西に面して3つ、あるいは参道に沿って3つ設けられたことからも三門または、山門と書かれた。また一つの門でも、空(くう)、無相(むそう)、無作(むさ)の三解脱門(さんげだつもん)の意味で三門(山門)とされたという。また可睡斎の山門は、昭和10年(1935年)に当時、建築界の重鎮、特に寺社建築の泰斗であった伊東忠太博士に設計依頼していたが、完成にまで至らず、このたび776年の歳月を経て、伊東忠太博士の設計図を基に平成22年(2010年)に落慶したそうだ。金剛力士は、仏教の護法善神(守護神)である天部の一つ。開口の阿形像と、口を結んだ吽形(うんぎょう)像の二体を一対として、寺院の表門などに安置することが多い。一般には、仁王(本来は二王と書く)の名で親しまれている。彫刻師は岐阜県美濃の大橋祐瑞師。日本では寺院の入口の門の左右に仁王像が立っているのをしばしば見かける。像容は上半身裸形で、筋骨隆々とし、こうした造形は、寺院内に仏敵が入り込むことを防ぐ守護神としての性格を表しているという。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f9 1/320秒 32mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

43.山門の金剛力士像 閉口(吽形像) こちらは口を結んだ口を結んだ吽形(うんぎょう)像。阿形像は怒りの表情を顕にし、吽形像は怒りを内に秘めた表情にするものが多い。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/250秒 31mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

44.座禅堂 山門を抜けて開山堂(本堂)への参道を進むと左手にこの座禅堂がある。ここで座禅体験ができるそうだ。正面左に慈母観音、右が五重塔。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 32mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

45.開山堂(本堂) -1 ここは徳川家御霊屋である。徳川家康をはじめとする歴代将軍と先祖代々の位牌が祀られている。創建は1394~1428年頃と伝えられている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 66mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

|

46.開山堂(本堂) -2 wikipediaによれば可睡斎の由緒は、徳川家康が幼い頃、武田信玄の軍から逃れ父と共に匿われた礼に訪れた際、席上で居眠りをする仙麟等膳和尚(第11代)を見た家康は「和尚我を見ること愛児の如し。故に安心して眠る。われその親密の情を喜ぶ、和尚 、眠るべし」と言い、以来和尚が「可睡和尚」と呼ばれたことから、いつしか本来東陽軒であった寺の名も可睡斎となったとある。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO280 ) 露出補正 なし |

|

|

47.開山堂(本堂) -2 左手前に法堂と書かれた説明板が見えるが、それには禅門法堂とは説法道場をさし、一般的には本堂と呼ばれると書かれていた。正面奥に正観世音菩薩が祀られている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

48.大黒殿 可睡斎のホームページを見ると、大黒尊天は、インドのマハーカラ(摩訶迦羅)神だそうだ。バラモン教の自在天という神の化身で、戦いの神、富貴の神、食物台所の神といわれ、食堂にまつられていたという。可睡斎では、沢山の大黒様が祀られている。ここは本堂横にある大黒殿で昔から祀られている開運大黒尊天である。大黒天の左に白ウサギが見える。なにか黒いひげがある。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 28mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

49.秋葉総本殿三尺坊御真殿 -1 可睡斎のホームページによれば、可睡齋の秋葉総本殿は、明治6年に秋葉三尺坊大権現の真躰が秋葉山より当可睡齋に遷座したことからおこったものだそうだ。江戸時代には「秋葉信仰」が盛んで秋葉参りには大勢の信者が集まり、当時、秋葉山の山頂にあった秋葉寺の賑わいは、お伊勢参りをしのぐほどあったといわれている。その秋葉山から真躰が遷座された可睡斎は、明治時代以降、日本唯一の「火防パワースポット」、日本唯一の真躰をお祀する火防霊場だそうだ。可睡斎は、有栖川宮幟仁親王により「秋葉総本殿」の扁額があり、秋葉三尺坊大権現鎮座火防霊場として、全国津々浦々に名声が響き渡り、多くの信者の尊崇を受け今日に至っているとある。東京・秋葉原の語源も、この「秋葉」。遠州から秋葉三尺坊大権現を勧請(かんじょう)し、今の秋葉原に鎮火神社を祀ったことからとされている。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 31mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

50.秋葉総本殿三尺坊御真殿 2 可睡斎は神社なのかお寺なのか?曹洞宗のお寺なのだが、1868年(明治元年)に明治政府によって神仏分離令が、1872年(明治5年)には修験宗廃止令が強行され、秋葉山も神仏分離を行うこととなった。明治5年に教部省は秋葉権現を三尺坊とは異なる鎮守と判断し、明治5年秋葉山を神道の秋葉大権現と仏教の秋葉寺に分離し、更に秋葉大権現を秋葉神社と改称した。要するに秋葉権現は神社であり、三尺坊は寺ということのようだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f5 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

51.可睡斎位牌堂 ここは本殿から降りてきて右側にある位牌堂である。位牌堂だけに位牌がいっぱい安置されていた。位牌堂の入り口の両側には茶色と青色の象が置かれていた。なぜか調べてみたが判らなかった。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

|

52.位牌堂の屋根とカエデ 可睡斎では紅葉はほとんど見られなかった。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 48mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

|

53.座禅堂の裏側 座禅堂の裏側をちょっと覗いてみた。イチョウの葉が落ちていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/60秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

54.池と魚籃観音 座禅殿の後ろには池があった。方丈庭園というらしい。池を渡る橋のところに魚籃観音がある。魚籃観音は魚類供養を願って、五十三世夬人が昭和60年4月建立した。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/250秒 50mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

55.おさすり大黒 境内本堂前に、福徳さずかるおさすり大黒尊天があった。一さすりで福を招き、二さすりで徳を授かり、三さすりで満足を戴くと記されていた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/250秒 26mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

56.輪蔵 経蔵とも呼ばれ、この輪蔵を一回廻すとお釈迦様一代の説法すなわち一切経をよんだのと同じご利益いただけるという。学業成就のご利益があるそうだ。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/250秒 18mm ISO1400 ) 露出補正 なし |

|

|

57.可睡斎法堂(本堂) 山門を出る前に振り返って法堂を撮る。可睡51世高階瓏仙禅師50回忌と書かれたパネルがあった。51世高階瓏仙禅師は昭和の初年に福岡より入山した。コトバンクによると高階瓏仙は曹洞宗十八代管長。永平寺七十一世貫首。福岡県生。号は玉堂。出家して高階黙仙の門に入る。曹洞宗大学教授。福岡県安国寺・静岡県可睡斎の住職となり、のち総持寺、永平寺に移り住む。全日本仏教会会長。昭和43年(1968)寂、90才。とあった。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

58.可睡斎 東洋軒 総門を出て、門前をバスの駐車場へ歩く途中、右側に東洋軒というお堂があった。お堂の前に建てられた案内札には「当山五世対大路一遵和尚(1398年~1518年)は如仲天誾禅師について出家したことから禅師が一時寓止したと言われる久野場外の松樹下の大通庵を探り当て座禅をしていた。座禅中、毘沙門天の奇瑞を感得し、お告げ通り近くに一つのお堂を建て、東洋軒と名付けた。その東洋軒が可睡斎の始まりである。現在の建物は昭和60年に観音堂を移築したものである。」と記されていた。文言は難しい。むかし、職場のあった三越前に時々ランチをしに行った東洋軒というレストランがあったのを思い出した。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f4 1/250秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

59.東洋軒とカエデ 東洋軒の前にカエデがあった。まだ少し紅葉には早いようだ。このあとバスに戻って帰路についた。

Nikon D5000 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/250秒 22mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|