紅葉の古都鎌倉を巡る (3) 建長寺 12月7日

昨年12月7日の鎌倉歩きの続きである。

明月院の紅葉を堪能した後、再び鎌倉街道に戻ろうと明月院通りを歩いていくと右手に葉祥明美術館というのがあった。葉祥明氏は熊本市出身の日本の絵本作家。祖父の代に日本へ渡来した中国人の家系で、ご自身は30代で日本国籍になっている。実兄の葉祥栄は建築家だそうだ。

鎌倉街道を建長寺の方に向かって歩いていくと、大勢の中学生か高校生が歩いてくる。その流れはなかなか途切れない。はじめは修学旅行の生徒たちかと思ったがどうやらそうではなさそうだ。しばらく行くと左手に鎌倉学園(私立で中学と高校がある)という学校があった。建長寺のすぐ手前だ。

建長寺の天下門から入る。wikipediaによれば建長寺は、禅宗の寺院で、臨済宗建長寺派の大本山。山号を巨福山(こふくさん)と称し、寺号は詳しくは建長興国禅寺(けんちょうこうこくぜんじ)という。鎌倉時代の建長5年(1253年)の創建で、本尊は地蔵菩薩、開基(創立者)は鎌倉幕府第5代執権北条時頼、開山(初代住職)は南宋の禅僧蘭渓道隆で、第二世は同じく南宋の兀庵普寧である。鎌倉五山の第一位。境内は「建長寺境内」として国の史跡に指定されている。

2011年の冬に来たときは、山道を上がって半僧坊まで上がったが、今日は唐門を見て引き返すことにした。

|

48.建長寺バス停 北鎌倉の駅へ歩く鎌倉学園の生徒さんたちの流れに逆らって、後ろから来る車に気を付けながら歩いていくと建長寺のバス停に出た。左手に天下門が見える。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/400秒 6mm ISO80 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

49.天下門 バス停の前がすぐ建長寺の天下門だ。門をくぐると観光バスも停まる駐車場になっていた。一般の車が駐車できるのかどうかはわからない。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/250秒 23mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

|

50.総門 天下門を入って左手に総門がある。総門には巨福山という額が架かっていた。執権北条時頼が寛元4年(1246)に宋からきた蘭渓道隆を開山として、巨福呂坂上の地獄谷の地蔵堂を中心に寺を建立したことからこの名があるのだといわれる。完成したのが建長5年(1253)でその年号が寺名となった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/250秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

51.総門と三門 総門から三門が見える。三門、仏殿、法堂、方丈が一直線に並び宋風禅寺の様式を残しているといわれる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/320秒 32mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

52.山門 立派な三門だった。1775年、万拙和尚(ばんせつおしょう)が浄財を募り再建し、その時狸が助けたとの伝説から名狸の三門とも言うそうだ。建長興国禅寺の大きな額が架かっている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f6.3 1/250秒 112mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

53.仏殿と法堂 三門を抜けて、左側から仏殿(手前)と法堂を撮った。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/400秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

54.仏殿 仏殿は本尊の地蔵菩薩像が安置されている。中に入ってお参りしたが、大きな仏様だった。現在の重層寄棟造りの建物は創建当初から4代目と言われ、1647年に徳川家の菩提寺だった東京、芝の増上寺より移築したものだそうだ。国指定の重要文化財になっている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/320秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

55.法堂 仏殿の奥に法堂がある。はっとうと読む。法を説くための堂。当初の法堂は、1275年(建治元年)、建長寺開基で五代執権の北条時頼十三回忌のときに創建されたとのこと。現在の法堂は、文化11年(1814年)の建立だそうだ。内部には千手観音坐像が安置されている。鎌倉最大級の木造建築で2005年に重要文化財に指定された。天井には小泉淳作筆の雲龍図がある。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

56.唐門 仏殿の向こうに法堂があり、その先は大庫裡(宗務本院事務所)になっていた。そしてその左手にこの唐門がある。先日上野の東照宮で拝観した唐門に良く似ているという印象を持った。 唐門も、仏殿と同じく芝の増上寺から移築されたものだそうだ。勅使門とも言う。唐門とは屋根が唐破風(中央部を凸形に、両端部を凹形の曲線状にした)になった門のことを言うそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/1250秒 52mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

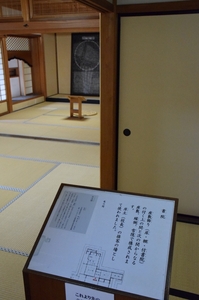

57.方丈 唐門は方丈の正門であったそうだ。建長寺の方丈(龍王殿)は過去には度重なる罹災と復興が繰り返され、1641年(寛永18年)にも再建されているが、1923年(大正12年)の関東大震災により倒壊したため、現在の建物は、総門と同じく昭和15年に京都の般舟三昧院から移築されたものという。方丈の正門が重要文化財の唐門(勅使門)で、こちらは仏殿 と同じく芝増上寺から徳川秀忠御台所小督の霊屋から移築されたものだそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/400秒 34mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

58.仏殿の屋根とモミジ 今回は半僧坊まで上らず、唐門から引き返すことにした。仏殿の青緑色の屋根にかかるモミジがきれいだった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 62mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

59.震災慰霊塔と曙観音 三門まで戻ってきたが、右手に漢音像が見えたので行ってみた。曙漢音という。震災慰霊塔があったがいつの震災の慰霊塔なのか良くわからなかった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/400秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

60.おびんずるさま 「鎌倉 風の旅」というサイトを見させていただいた。お釈迦様の弟子の中に、ビンドラ・バラダージャという方がいたそうだ。日本では尊敬の意味を込めて、おびんずるさまと呼ばれている。漢字ではお賓頭盧様と書く。おびんずるさまの説法は力強く、獅子のようであったため、弟子の中でも獅子吼第一と称されていたという。慈悲深く、神通力をお持ちであったと伝えられているそうだ。おびんずるさまは衆生を済度する役割を持って人の世に遣わされた16人の阿羅漢、いわゆる十六羅漢の第一とされている。ここ建長寺の三門の下には、このお賓頭盧様の木像が置かれていた。 体の中で痛むところや具合のよくないところをなでると神通力で治してくれるという。「痛いところを摩ると治してくださいます」と書かれていた。昨年9月に行った足利の鑁阿寺でもおびんずるさまがおられた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 27mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

|

61.三門から仏殿を見る 三門を抜けて総門に向かう。振り返ると三門からはまっすぐに仏殿がある。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/400秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

62.総門と三門 総門を出て駐車場になっている広場に出た。総門の塀越しに三門の「建長興国禅寺」の額が見える。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/320秒 50mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

63.天下門 鎌倉街道のバス停の脇からこの門を入ってきたが、総門を出てなかがわから見た天下門だ。かつては建長寺の総門の前には東西の外門があったが現在は、1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊後、1984年(昭和59年)に再建された西外門のみがあり、それがこの天下門だ。「天下禅林」の扁額を掲げているため「天下門」と呼ばれるそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR 絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/500秒 116mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

64.切通し 建長寺を出て、鎌倉街道を鎌倉八幡宮へ向けて歩き出した。すぐにこのようなところに出た。切通しだ。「巨福呂坂洞門1993年6月」の銘板がはめ込まれている。この落石防護施設は鎌倉七切通しの一つで国指定史跡「巨福呂坂」の近くにあることにちなんで巨福呂坂洞門と名付けられた。切通しを歩いている実感が損なわれないようにアーチ状の梁、大きな六角形の天井開口部、石積み壁などの工夫がなされているという。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/30秒 6mm ISO160 ) 露出補正 -0.3段 |

|