2泊3日の京都紅葉狩り(5) 鞍馬 12月5日

貴船口駅より一駅乗って、12時11分に叡山電車の終点である鞍馬に着いた。観光客は多くない。ホームの周囲にはまだ紅葉が少し残っていた。

そろそろ昼飯にしようと駅前にある、食事が出来そうな店を探した。駅舎を出て、すぐ右側にあった「かどや」という店に入った。土産物屋さんの奥が食堂になっている。私は無性にカレーうどんが食べたくなって注文した。かみさんはニシンそばだ。味も悪くなかったうえに、店の女性の京都らしい丁寧な応対に救われた。

食べ終わって、鞍馬寺へ登る。鞍馬寺が運行している寺の敷地内のケーブルカーで、途中の多宝塔まで行く。32人乗りのケーブルカーはすいていた。多宝塔から参道を20分ほど登って、鞍馬寺の本殿金堂へ着く。さらに、そこから奥の院への道があり、その道が、貴船神社へと通じていたのだ。

同じ道を、同じように戻って、鞍馬駅から叡山電車に乗った。この日はもう一か所、実相院へ行こうと思う。

|

119.叡山電車終点 鞍馬駅 貴船口からは3分ほどで鞍馬に着いた。紅葉はまだ、少し残っていた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.8 1/250秒 24mm ISO400) 露出補正 なし |

|

|

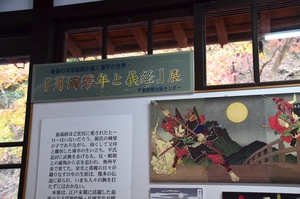

120.鞍馬駅構内 鞍馬駅待合室では壁面を利用し、幕末から明治中頃にかけて活躍 した最後の天才浮世絵師 月岡芳年のミニギャラリー「月岡芳年と義経展」が開催中だった。壁一面に鞍馬山、天狗と少年時代の義経ゆかりの躍動感溢れた遠近法を駆使した絵画が展示され、観光客を源平の時代へと誘う趣向だ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4 1/250秒 24mm ISO2200) 露出補正 なし |

|

|

121.鞍馬駅 駅舎 駅舎の外に出て、駅舎を眺める。なかなか渋い佇まいだ。この駅は1929年(昭和4年)12月20日に開業した。第1回近畿の駅百選に選定されているという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4 1/250秒 31mm ISO400) 露出補正 なし |

|

|

122.開通当時の車両 叡山電鉄の前身である京都電灯と鞍馬電鉄の両社が昭和3年鞍馬線の開通に備えて共通設計した車両で、昭和4年8月に就役した。以来、平成6年11月に引退するまで65年間、217万km余りを走行したと説明板にあった。デナ21形という。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.8 1/250秒 24mm ISO250) 露出補正 なし |

|

|

123.天狗のオブジェ 駅前に天狗のオブジェがあった。wikipediaによれば、天狗は、日本の民間信仰において伝承される神や妖怪ともいわれる伝説上の生き物。一般的に山伏の服装で赤ら顔で鼻が高く、翼があり空中を飛翔するとされる。俗に人を魔道に導く魔物とされているという。では、鞍馬の天狗とは、鞍馬山の奥の僧正が谷に住むと伝えられる大天狗だそうだ。 別名、鞍馬山僧正坊。 牛若丸に剣術を教えたという伝説で知られる。また、鞍馬天狗とは、大佛次郎の時代小説シリーズであり、作中で主人公が 名乗る剣士の名である。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f5.6 1/250秒 32mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

124.「かどや」 食事をしようと思い、駅前の「かどや」という店に入った。私達はテーブル席で食べたが、写真のような、小上がりの座敷があり、しばらくして、6~7人の女性グループが入ってきて、占拠した。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4.5 1/125秒 32mm ISO3200) 露出補正 なし |

|

|

125.鞍馬寺 鞍馬寺の参道に向かう。正面に石段があり、仁王門が見えた。鞍馬寺は、1949年まで天台宗に属したが以降独立して鞍馬弘教総本山となっている。鞍馬は牛若丸(源義経)が修行をした地として著名であり、能の「鞍馬天狗」でも知られる。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4.8 1/250秒 50mm ISO400) 露出補正 なし |

|

|

126.歓喜院・修養道場 仁王門へ上がる石段の手前の左側に、大きな建物があった。旅館かと思ったが、それらしき看板はない。近づいてみると、玄関に鞍馬山修養道場と歓喜院の看板が掛けられていた。この建物は、廃絶した山内の十院九坊をひとつに結集するために昭和39年に建てられた。聖観音像を奉安し、慈愛の心の場として、写経・法話ならびに書道・華道・茶道・水墨画によって心を磨く修養道場ともなっているそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4.8 1/250秒 50mm ISO400) 露出補正 なし |

|

|

127.仁王門(山門) 仁王門は1891年(明治24年)焼失し、1911年(明治44年)再建されたそうだ。左側の扉は寿永のころ(1182~4)のものという。両側に立つ仁王尊像は運慶の嫡男、湛運の柵と伝えられているそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.5 1/250秒 18mm ISO250) 露出補正 なし |

|

|

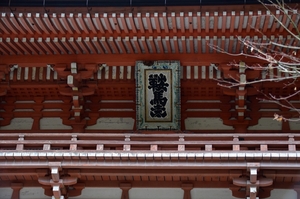

128.仁王門の扁額 仁王門は三間一戸の楼門で朱塗りの軸部と白壁とが美しい。楼門正面に掲げられ、ちょっと独特な字体で「鞍馬寺」と書かれた扁額が目をひいた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4.8 1/250秒 56mm ISO1100) 露出補正 なし |

|

|

129.ケーブルカー 仁王門をくぐりぬけて右側にある普明殿がケーブルカーの乗り場(山門駅)になっていた。このケーブルカーは宗教法人鞍馬寺が運行している。全長191mで高低差89mで、単線で行き違い設備はない。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4.2 1/250秒 38mm ISO400) 露出補正 なし |

|

|

130.多宝塔 ケーブルカーは2分で多宝塔駅に到着した。標高364mにある多宝塔は、以前は本殿東側にあり江戸時代後期に焼失したが、ケーブル開通後の昭和35年に現在地に再建された。尊天三尊像(毘沙門天・千手菩薩・護法魔王)が祀られているそうだ。毘沙門天はケーブル工事中に発見されたという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f5 1/250秒 38mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

131.多宝塔のモミジ 多宝塔から本殿へと参道を登り始める。多宝塔の裏側には1本だけだったけど、モミジの紅葉が残っていた。ケーブルを利用しないと、仁王門から、西側にある九十九折参道を上がることになるが、その場合、本殿まで30分はかかるようだった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f7.1 1/250秒 18mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

132.多宝塔から本殿への参道 献灯された朱塗りの灯篭がある参道を弥勒堂、翼の弁財天社へと歩く。少々の登りだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4.2 1/250秒 38mm ISO1000)露出補正 なし |

|

|

133.本殿金堂 多宝塔から10分ほどで、本殿金堂に着いた。ここがこの日のゴールである。鞍馬寺のHPによれば、宇宙の大霊、尊天のお働きを象徴する千手観音菩薩・毘沙門天王・護法魔王尊(脇侍、役行者・遮那王尊)を奉安する中心道場。御本尊は秘仏で、60年に一度、丙寅の年に開扉されるそうだ。本殿の地下は、宝殿で信徒の清浄髪が厳かに祀られているという。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.5 1/250秒 22mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

134.金剛床 本殿金堂前の金剛床は、宇宙のエネルギーである尊天の波動が果てしなく広がる星曼荼羅を模し、内奥に宇宙の力を蔵する人間が宇宙そのものである尊天と一体化する修行の場となっている。六亡星が中心にある。ここに立ち、願うと、さらに強力な願いとして、届くという。パワースポットとして人気があるとか。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f8 1/250秒 22mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

135.阿吽の虎 「吽」 狛犬ならぬ「阿吽」の虎は、本尊毘沙門天のお使いである神獣という。毘沙門天の出現が、寅の月、寅の日、寅の刻とされていることによるそうだ。五十音が「あ」から始まり、「ん」で終わることから「阿吽」は、宇宙の全てを包含すると言われている。口を閉じている方が「吽」。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.8 1/250秒 24mm ISO250) 露出補正 なし |

|

|

136.阿吽の虎 「阿」 こちらは本殿に向かって右側の「阿」の虎。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f4 1/250秒 31mm ISO500) 露出補正 なし |

|

|

137.本坊 本殿の西側に、鞍馬寺寺務所や鞍馬弘教宗務本庁が置かれている本坊がある。その本坊の障子の掃除されている方がいた。何か懐かしさがあった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f5.3 1/250秒 92mm ISO720) 露出補正 なし |

|

|

138.奥の院参道 本坊と本殿の間から、牛若丸が天狗に剣術を 習ったという伝説の場所、僧正ガ谷を経て魔王殿に至る奥の院参道が始る。行かなかったが、本殿から西の貴船神社へ抜ける山道の途中、奇岩の上にある小堂が奥の院魔王殿で、650万年前に金星から地球に降り立ったという魔王尊を祀っている。現在の建物は1945年(昭和20年)の焼失後の再建。標高435mのところだそうだ。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.8 1/250秒 24mm ISO2500) 露出補正 なし |

|

|

139.比叡山展望所 本殿の前には「翔雲臺」と呼ばれる展望所があり、比叡山を遠望することができる。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f8 1/250秒 24mm ISO200) 露出補正 なし |

|

|

140.ケーブルカーの車両 本殿へ上がってきた道を引き返し、多宝塔から下りのケーブルカーに乗った。ケーブルカーは昭和32年(1957)1月1日に営業開始されたが、この車両は2016年5月に造られた4代目の新しい車両だそうだ。宗教法人鞍馬寺が運営している。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.5 1/250秒 18mm ISO1250) 露出補正 なし |

|

|

141.鞍馬駅の紅葉 降りてきて、鞍馬駅までたどり着いたが、ここの紅葉が一番きれいだった。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f7.1 1/250秒 52mm ISO200)露出補正 なし |

|

|

142.「きらら」 出町柳行の電車に乗って発車を待っていると、「きらら」が入ってきた。1台遅らせて、「きらら」に乗るかと考えたが、眺めるだけにしておいた。

Nikon D5300 SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO プログラムオートで撮影 (f3.5 1/250秒 18mm ISO250) 露出補正 なし |

|