いにしえの奈良 2泊3日のサクラ見物 ⑧ 終 2023年4月5日ー7日 登廊と舞台の長谷寺と、摩崖仏の大野寺

又兵衛桜は、葉桜になってしまっていて残念だった。バスは又兵衛桜を10時50分ごろに出発した。次の目的地は長谷寺である。又兵衛桜から西へ30分ほどで到着した。

雨は相変わらず本降りである。バスの駐車場から傘をさして仁王門の前に着いた。ここからは拝観をして、昼食をとって、再びバスに戻るまで各自自由に行動することになった。石段を上がって仁王門をくぐるとその先は登廊といって屋根のある木造の階段が399段、本堂の前まで続いている。雨に濡れないで歩けるのはありがたい。

実はわたくしたちは、2018年の11月に長谷寺に来ている。その時は近鉄大阪線で長谷寺駅まで来て、長谷寺へ向かったのだが、20分ほど歩くことになってしまった。近鉄の長谷寺駅に預ければよいと思い、キャリー・バッグを携行していたのだが、駅にコインロッカーはなく往生していたところ、参道でかみさんが店の前に並べられていた干しシイタケを物色していると、その店のおばさんが出てきて「荷物預かりましょうか」と言ってくれて、有難かったことを思い出す。

杖を突いている奥さんも、頑張って399段の登廊を登り、本堂を参拝して、舞台からの眺めを楽しんでくれたようだ。

そして、今回のツアーの最後の見どころは摩崖仏で有名な大野寺だった。枝垂桜も咲いていて、傘をさして境内を歩いた。最後に大野寺の前を流れる宇陀川の対岸の摩崖仏を拝んで、帰路に着いた。

バスに2時間半ほど揺られ、三河安城駅に着いたのは、午後5時頃だったと記憶する。天候はいまいちではあったが、訪れた桜の名所や社寺、それぞれが印象に残る良いツアーだった。

大和国 長谷寺の登廊 2023年4月7日 奈良県桜井市初瀬

|

198.長谷寺 仁王門 雨の中を駐車場から歩いて仁王門の石段前に到着した。ここから各自自由拝観になる。仁王門のせり出してくるような大きな屋根は重厚である。重要文化財である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

199.仁王門の彫刻 仁王門に施された彫刻や仁王像は歴史を感じさせる。長谷寺のパンフレットによると、仁王門は長谷寺の総門で、3間1戸入母屋造本瓦葺の楼門である。両脇には仁王像、楼上に釈迦三尊十六羅漢像を安置する。仁王門は、一条天皇(在位986年-1011年)の頃の創建だが、現在の建物は明治27年(1894年)の再建だそうだ。上部に掛かる「長谷寺」額字は天正16年(1588年)の後陽成天皇の直筆の再鋳造という。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

200.歓喜院(かんぎいん) 仁王門をくぐって、登廊を上り始める。すぐ左側に歓喜院あり桜が咲いていた。歓喜院は長谷寺六坊の一院で、江戸時代中期の1701年(元禄14年)に長谷寺第14世英岳僧正によって再建され、近年参籠所を併設して改装された。長谷六坊と呼ばれる「歓喜院」「宗宝蔵(清浄院)」「梅心院」「月輪院」「慈眼院」「金蓮院」の六つの子院があり、江戸時代にはこれらの六つの院が、長谷寺の運営においてとても重要な役割を持っていたという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

201.登廊(のぼりろう) 登廊は平安時代の長歴3年(1039年)に春日大社の社司中臣信清が子の病気平癒の御礼に造ったもので、108間、399段、上中下の三廊に分かれてる。下、中廊は明治27年(1894年)再建で、風雅な長谷型の灯籠を吊るしている。上登廊は古く、慶安3年(1650年)の再建という。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

202.下登廊 下登廊は繋屋で右に折れて、中登廊になる。写真は中登廊から見た下登廊。繋屋は一重の、切妻造、桟瓦葺、1間四方の小さな建屋である。下登廊と中登廊をつないでおり、登廊はここでほぼ直角に右へ折れる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

203.中登廊から見た本堂の柱束 中登廊の左側に、懸造りの本堂を支える柱束が見られた。懸造りとは、京都の清水寺のように、斜面の上に長い束柱を立て、その上に堂宇を築く様式の事で、舞台造とも呼ばれている。昨日見てきた談山神社の舞殿も懸造りだった。斜面にはシャクナゲが咲いていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

204.シャクナゲ(石楠花) -1 このシャクナゲの品種を知りたいと思い、Picture This で調べてみたところ、ロードデンドロン・カタウビエンセ という答えだった。ツツジ科で、シャクナゲの仲間には違いはない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

205.シャクナゲ -2 懸造りの斜面に咲くシャクナゲは今が盛りである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

206.蔵王堂から見る下登廊 中登廊は蔵王堂という中継点で左へ折れ、上登廊につながる。蔵王堂は、桁行3間、梁間1間、一重、寄棟造、本瓦葺の建物である。わたくしたちは今回、吉野山で金峯山寺の蔵王堂を拝観してきた。この「蔵王堂」のあたりに、吉野山から虹が架かり、その上を3体の蔵王権現が歩いて長谷寺までやって来たことからこの場所に尊像を祀っているのだそうだ。蔵王権現は、役行者が吉野・金峯山寺で修行中にお告げを得たという憤怒形の仏。金峯山寺の蔵王堂に祀られている 弥勒・釈迦・千手観音と同じ3体を祀る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

207.上登廊 本堂の前の鐘楼まで、最後の上登廊を上る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

208.舞台を支える柱束 左側には、南に向いてせり出している舞台を支える柱束が見られた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

209.礼堂(らいどう)・ 内舞台 上登廊を上りきり、鐘楼の前に出た。左側へ本堂参拝の入り口がある。本堂は小初瀬山中腹の断崖絶壁に懸造り(舞台造)された南面の大殿堂である。入り口を入って右側は内陣で、本尊十一面観世音菩薩立像が祀られている。長谷寺のホームぺージによれば、開山徳道上人が造立して以来、度重なる火災により再造を繰り返してきたが、現在の観音像は、室町時代の天文7年(1538年)に大仏師運宗らによって造立された。像高は3丈3尺6寸(1018cm)ある。我が国で最も大きな木造の仏像で、その堂々とした姿は全国に広がる長谷信仰の根本仏像としての威厳を十分に伺わせる。写真は内舞台とも呼ばれる本堂の外陣である礼堂から、南に開かれた外舞台を撮った。内陣は撮影御法度である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

210.賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ) 礼堂の奥に賓頭盧尊者が座していた。釈迦の弟子である十六羅漢の筆頭で「びんずるさん」とよばれ親しまれている。賓頭盧尊者は本堂の外陣や回廊に祀られ、病気を治す力があり、撫でるとその部位の病気が治るという信仰があり「撫仏 (なでぼとけ)」ともいわれている。余談になるが、このわたくしたちのツアーの初日、4月5日の朝、長野善光寺の賓頭廬尊者像が盗難にあったという事件があった。およそ2時間半後に60kmほど離れた松本市内の車の中で見つかったそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/400秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

211.開山堂 内陣と外陣の間を通って西へ抜ける。本堂の外廊から、緩やかな石段の先に開山堂が見えた。開山堂は、長谷寺を開山した徳道上人を祀るお堂である。徳道上人は、奈良時代の高僧で、727年(神亀4年)に聖武天皇の勅願により、東の丘(現在の本堂のある場所)に本尊十一面観世音菩薩を安置し長谷寺を開山したとされている。鎌倉にある長谷寺にも何度かお参りしたことがあるが、鎌倉長谷寺の十一面観音は奈良の長谷寺とも縁があると伝えられる。721年大和国長谷寺を開山した徳道上人により2体の観音像が彫られ、1体は奈良長谷寺へ、もう1体は衆生救済の願いを込め、海へと奉納された。その15年後、相模国の沖合いにその観音像が現れ、鎌倉長谷寺開創の礎となったそうだ。鎌倉長谷寺のホームぺージには、その本尊の十一面観世音菩薩像も、木彫仏としては日本最大級(高さ9.18m)の仏像と記されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

212.大黒堂 本堂を出たすぐその右側に大黒堂があった。この大黒堂は、江戸時代前期の1650年(慶安3年)に再建された、2間四方寄棟造り、一重、本瓦葺きの建物である。本尊として、4尺5寸の大黒天立像(大黒天が米俵の上に立ち福袋と打ち出の小槌を持つ姿)が安置されている。大黒天像の左側には鬼子母神、右側には愛染明王と弁財天が祀られている。パンフレットによると、尊像は弘法大師の作と伝えられている。商売を繁盛させ、財宝を人々に授け、台所を守護し食物を満たすご利益があるそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

213.舞台から五重塔を眺める 五重塔は、1954年(昭和29年)に戦争殉難者檀信徒慰霊および世界平和を祈願して建立された。もともと長谷寺にあったのは三重塔であり、 建っていた場所も少し違うので、再建ではない。戦後日本に初めて建てられた五重塔で昭和の名塔と呼ばれている。純和様式の整った形の塔で、塔身の丹色と相輪の金色、軽快な檜皮葺屋根の褐色は、背景とよく調和し、光彩を放っている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

214.舞台からの眺め 舞台から奥の院の陀羅尼堂や本坊がある南の方向を眺めた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

215.礼堂の際から五重塔を眺める 外舞台から少し高くなった礼堂の際から撮った。長谷寺の本堂は、創建以来実に7度の火災によって焼失している。最後に本堂が燃えたのは室町時代の天文5年(1536年)であり、天正16年(1588年)に豊臣秀長の援助によって本堂の再建がなされたが、その後の江戸時代初期には徳川家光の寄進によって建て替えが行われ、慶安3年(1650年)に竣工、それが今に残る本堂である。礼堂には「大悲閣(だいひかく)」と書かれた大きな額が掲げられている。「悲」は悲しみではなく、慈悲の「悲」だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 22mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

216.本堂の外陣(げじん)・礼堂(らいどう) 内舞台とも呼ばれる。礼堂は正堂(内陣)に祀られている本尊十一面観世音菩薩立像を礼拝するところである。本堂の前部にあって参詣者のための空間となっているのが礼堂である。建物は、入母屋造妻入り、床は板敷き、天井は化粧屋根裏(天井板が無く構成材をそのまま見せる構造)、間口9間、奥行4間で、このうち奥の間口9間、奥行1間分を相の間としている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/320秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

217.弘法大師御影堂 本堂から西に向かって、緩やかな道があり、その先に弘法大師御影堂が見えた。御影堂(みえどう)は、宗祖弘法大師(空海)の入定1150年遠忌を記念して、その徳を偲び1984年(昭和59年)に建立された堂宇である。令和5年は弘法大師が生まれて1250年になり、道の両側には、弘法大師生誕1250年を祝う登りが何本も並んでいた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 27mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

218.上登廊を下りる 本堂からは弘法大師御影堂、五重塔、陀羅尼堂、本坊を拝観して仁王門に戻る道もあるが、雨も降っているし、かみさんを歩かせるのも酷である。長谷寺には2018年に一度来ていることでもあり、回り道はせず、上がってきた登廊を下りる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 22mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

219.シャクナゲ -3 長谷寺のパンフレットには、日本石楠花と記されていた。調べてみると、日本石楠花と西洋石楠花の違いは、葉にあり、日本石楠花は、葉の裏側に細かい毛が生えている。西洋石楠花の葉には、まったく毛は生えていない。そこは確認してこなかった。長谷寺の石楠花は2500株もあるという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/320秒 37mm ISO31600 ) 露出補正 なし |

|

220.下登廊 下登廊を下りてくると、左手に梅心院と歓喜院の昭和寮との間の小道に枝垂桜が咲いていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 11mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

221.仁王門と枝垂桜 仁王門まで下りてきた。時計は12時を回っていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

222.門前通りの食事処 仁王門を出て、石観音がある受付の前に桜馬場というところがあった。昔、桜の並木が有名で花の見所とされ、参拝者が馬をつないでいたので「桜ノ馬場」と呼ばれている。この日は観光客は少なかったが、長谷寺と門前町を繋ぐ、多くの人で賑わう場所である。そこから門前通りが始まるが、その取っ掛かりにある食事処に入り、天婦羅うどんで昼食にした。門前通りを少し歩き始めたが、人通りもなく活気がなかったので、引き返してバスへ戻る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

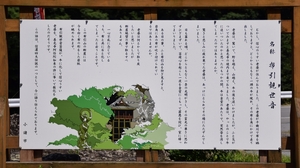

223.大野寺 山門 バスは東へ20分ほど走って、今回のツアーの最後の訪問地である大野寺に着いた。大野寺(おおのでら / おおのじ)は、奈良県宇陀市室生大野にある真言宗室生寺派の寺院。山号は楊柳山、本尊は弥勒菩薩。役行者が開き、天長元年(824年)、弘法大師によって堂宇が建立されたと伝えられる。室生寺の西の大門に位置する。宇陀川岸の自然岩に刻まれた彌勒磨崖仏があることで知られ、枝垂桜の名所としても知られる。とあった。(wikipedia)

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

224.大野寺 本堂と枝垂桜 大野寺には全国的に珍しい樹齢300年を超えるコイトシダレザクラ(小糸枝垂桜)が2本あり、境内にはその他30本ほどのベニシダレザクラが植えられているそうだ。コイトシダレザクラは奈良県指定天然記念物に指定されている。wikipediaでは、広義のシダレザクラとは、枝がやわらかく枝垂れるサクラの総称である。野生種(種のレベル)のエドヒガンから生まれた栽培品種には、狭義のシダレザクラやベニシダレなどがある。枝が枝垂れるのはイチョウやカツラやクリやケヤキなどでも見られるが、その原因は突然変異により植物ホルモンのジベレリンが不足して枝の上側の組織が硬く形成できず、枝の張りが重力に耐えられなくなっているからと考えられている。枝垂れ性は遺伝的に劣性のため、シダレザクラの子であっても枝垂れのない個体が生まれる場合があると記述されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

225.枝垂桜 -1 境内を奥の方へ歩いていくと、まだまだ咲いている枝垂桜があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

226.枝垂桜 -2 花は雨に濡れて寒そうだ。今年は例年よりも桜の開花が早く、今回のツアーは、桜の適期を狙って申し込んでいたのだが、奈良でも、すでに適期を逸していた。だが、長谷寺とここ大野寺の枝垂桜は満開だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

227.ハナズオウ(花蘇芳)とシャクナゲ 境内には中国原産のマメ科のハナズオウやシャクナゲが咲いていた。ここのシャクナゲは長谷寺のとは違い、葉の幅が狭かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

228.ニイタカシャクナゲ Picture This で検索するとニイタカシャクナゲと同定した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

229.コイトシダレザクラ(小糸枝垂桜)? 224.の写真と同じ桜だが、柵で囲まれていたので、この桜が樹齢300年を超えるといコイトシダレザクラだろうか?境内に咲く他の枝垂桜と明確には区別できなかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 13mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

230.弥勒摩崖仏 大野寺の前を流れる宇陀川の対岸に位置する高さ約30mの大岩壁に刻まれた弥勒磨崖仏である。岩壁を高さ13.8mにわたって光背形に掘り窪め、その中を平滑に仕上げた上で、像高11.5mの弥勒仏立像を線刻で表す。興福寺の僧・雅縁の発願により、承元元年(1207年)から制作が開始され、同3年に後鳥羽上皇臨席のもと開眼供養が行われた。作者は宋から来日した石工・伊行末(いぎょうまつ/いのゆきすえ)の一派と考えられているそうだ(wikipedia)。2018年の秋に室生寺を訪れたときに、近鉄の室生寺口大野駅からタクシーで室生寺へ行く途中、この摩崖仏を見ている。サムネイルをクリックして写真を拡大して見ていただくと、右側の岩の上部、葉の影になって暗くなっているところのすぐ下に、線彫りされた石仏のお顔を見ることができる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 13mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

231.大野寺境内 大野寺を拝観し、境内に咲く枝垂桜を見て、摩崖仏に手を合わせた。これで、今回のツアーの目的はすべて終わった。外から境内の桜を眺めながら、駐車場へと歩く。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

232.新幹線 三河安城駅 大野寺から3時間ほどバスに揺られ、夕方5時過ぎに三河安城駅に到着した。安全運転をしてくれたバスの運転手さんに感謝して別れ、駅構内へと歩く。乗車する新幹線は18:52発のこだま746号だ。それまでの間、一人で参加されていた写真が趣味のご婦人と、3人で駅構内の串揚げ屋さんで、一杯飲んで時間調整をした。新横浜には20:59に到着した。桜には少々遅く、天候もいまいちだったが、訪れたところはそれぞれが印象に残った良いツアーであった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/250秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし |