④北海道大学構内散策と総合博物館見学(6月29日) 北海道旅行 札幌,、そして富良野・美瑛バスツアー 6月27日-30日

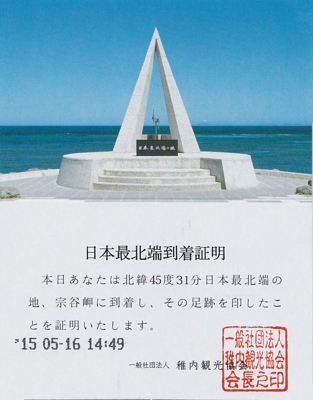

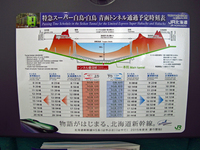

富良野・美瑛バスツアーの翌日の主な予定は、北海道大学総合博物館の見学だった。実は2015年5月にKさんご夫妻と「日本一周鉄道の旅」という某旅行社企画のツアーに参加した時、その第1日目は、新横浜(こだま)→東京(東北新幹線はやぶさ)→新青森(スーパー白鳥)→函館(スーパー北斗)→そして札幌に夕方に着く行程だった。翌日スーパー宗谷で、稚内迄行くが朝食後、出発までのわずかな時間、Kさんのご主人と北大の構内を散歩した。その時に、また札幌に来たときは少し時間をとって、北大の構内を散策してみたいと思っていた。

北大は泊ったホテルからは線路の反対側だが、そのガードくぐって、ちょっと行ったところに門があった。婿殿が案内してくれる。小雨が降っていたが、それがまた趣があった。ゆっくり構内を歩いて、北海道大学総合博物館へ行く。少し早く着くと、まだ門が閉まっていて、数人の方が開館を待っていた。10時に開く。

約1時間半ほど、博物館を見学し、その1階にある「ミュージアムカフェ ぽらす」で一休みしたが、そこのアイスクリームが美味しかったとかみさんに好評だった。

総合博物館の見学を終えたあとは、ポプラ並木を見に行った。

昼時になった。特にどこへ行こうという予定はない。3人で協議の結果、まず、ビール工場の跡地にできている商業施設「サッポロファクトリー」へ行って、札幌ラーメンで昼食にしようということになり、タクシーに乗った。

なお、写真に関する記述は、案内板やパネルの説明、wikipedia などを参照、引用させていただいている。

花木園の緑色に覆われた池に泳ぐマガモ 2022年6月29日 札幌市北海道大学構内

|

66.北大構内 JR函館本線の札幌駅北側のガードをくぐってまっすぐ歩くと、左側に北大正門があった。構内に入って、しばらく進むと、札幌駅の傍とは思えぬ緑の静寂があった。北海道大学は、日本初の学士授与機関として1876年(明治9年)に設立された札幌農学校を前身とする総合大学である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO 640) 露出補正 なし |

|

67.サクシュコトニ川 wikipediaなどによれば、サクシュコトニ川は、北海道札幌市北区を流れる小さな川工で、新川水系琴似川支流の準用河川である。ほとんどの区間を北海道大学敷地内で占める。現在は人工流水になっているが、昭和初期までここにサケが遡上していたそうだ。1951年頃から水源である上流域の開発のため水量が徐々に減り始め、やがて枯渇し、流れの無くなった自然河川を2004年に再生事業により復活させた。川の名の由来は、アイヌ語で「浜(豊平川の河原)の方を通る琴似川」を意味する「サ・クㇱ・コトニ」にある。涸れた川になってしまった。今も河川として残っているのは北大構内で、ほとんど昔の風情そのままに潅漑用や、自然水等の水路として利用されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 30mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

68.古賀講堂(旧東北帝国大学農科大学林学教室) 北大には古い歴史のある建物が多くある。1907年(明治40年) 、 札幌農学校が東北帝国大学の設立に伴い、東北帝国大学農科大学に改組されたが、この木造2階の建物は 1909年(明治42年) 11月24日 に竣工している。1997年(平成9年) に国の登録有形文化財となる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO 250) 露出補正 なし |

|

69.古賀講堂 正面玄関 全体的にフランス・ルネサンス風にまとめられた建物である。古河家寄付記念事業の寄付金によって建てられた教室の中で、唯一現存している建物だそだ。足尾銅山で利益を上げていた古河財閥が足尾鉱山鉱毒事件の償いの意味を含めて寄贈したそうだ。正面玄関には、左から「古賀家寄贈」と書かれた銘が見える。現在は文学研究科の校舎として使用されていて、観光客が中に入ることはできない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 14mm ISO 125) 露出補正 なし |

|

70.北大総合博物館 -1 少し小雨が降ってきた。クラーク像を左に見て、その先を右へ向かうと総合博物館の建物が見えてきた。wikipediaによると、北海道大学における博物館は、札幌農学校時代の1884年(明治17年)に、それまで開拓使が管理・運営していた植物園博物館を譲り受けたことにより発する。なお、こことは別に北大植物園にも博物館はあるが、そこは現在、北海道大学北方生物圏フィールド科学センターの管轄下に置かれており、この総合博物館とは別組織となっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO 1000) 露出補正 なし |

|

71.北大総合博物館 -2 1966年(昭和41年)より札幌キャンパス内に総合博物館の設置の検討が開始され、およそ30年に渡る構想の上、1999年(平成11年度)文部省より設置が認められた。建物は1930年に造られた理学部本館約9千㎡のうち約3千㎡を展示に充て設置されている。2016年(平成28年)には 開学140周年にあたりリニューアルオープンされ、展示スペースが従来の倍近くとなったそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO 800) 露出補正 なし |

|

72.北大総合博物館 正面 9時50分ごろに着いたが、開館時間は10時である。待っている方が数人いた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO 1000) 露出補正 なし |

|

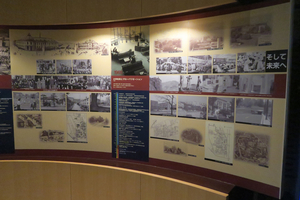

73.北大総合博物館 入館 10時になった。検温と手指の消毒を行い、記帳して入館する。入館料は無料だった。順路に従って見学していく。先ずは北大の歴史である。北海道大学は、明治9年(1876年)に札幌農学校として始った。東北帝国大学農科大学、北海道帝国大学を経て、昭和22年(1947年)から北海道大学となり、現在の組織体制が築かれた。、この写真は「1969 大学改革とグローバリゼーション」というパネルである。1969年と云えば大学紛争が始まった頃だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/800秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

74.ウィリアム・スミス・クラーク 札幌農学校と云えば、クラーク博士である。「Boys, be ambitious」というその言葉があまりにも有名だ。明治3年に開拓次官、後に開拓長官に就任した黒田清隆の要請で北海道開拓顧問を引き受けたアメリカの農務長官ホーレス・ケプロンは、通算4年にわたり北海道開拓に大きな功績を遺した。そして、初代教頭としてマサチューセッツ農科大学長ウィリアム・S・クラーク(1826年-1886年)を迎えて1876年(明治9年)札幌農学校が開校した。そのクラークはマサチューセッツ農科大学のカリキュラムをほぼそのまま札幌農学校に移植して、諸科学を統合した全人的な言語中心のカリキュラムを導入した。札幌農学校に広大な農場を開き、北海道への移住者に未経験の近代的な大規模有畜農業を採り入れる拠点を作った。明治政府(開拓使)は欧米の大学と遜色ないカリキュラムを採る札幌農学校に、国内で初めて学士の称号を授与する権限を与えた。クラーク博士は9ヶ月の札幌滞在の後、翌年の1877年5月に離日した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/400秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

75.クラーク博士胸像 クラーク像は1926年(大正15年)のクラーク博士生誕100周年、札幌農学校創立50周年を記念して建立された。この像は、同窓生の強い要望で制作された同じ作者によるミニチュア像である。キャンパスの博物館に来る手前にあった現在のクラーク像は戦後再建されたものだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/250秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

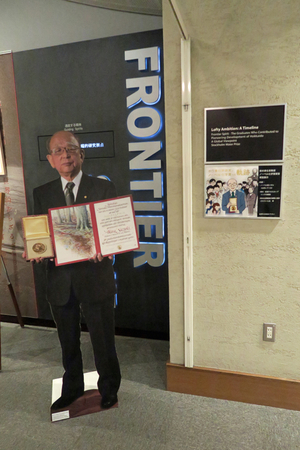

76.ノーベル化学賞 鈴木章 北海道大学名誉教授 鈴木 章(1930年- )北大名誉教授は、パラジウムを触媒とする、芳香族化合物の炭素同士を効率よく繋げる画期的な合成法を編み出し、1979年に「鈴木・宮浦カップリング」を発表、芳香族化合物の合成法の一つとしてしばしば用いられるようになった。北海道大学での勤務は、理学部で2年半、工学部で32年半に及んだ。途中、1963年(昭和38年)から1965年(昭和40年)までの3年間(実質的には2年弱)、アメリカ合衆国インディアナ州のパデュー大学のハーバート・C・ブラウン(1979年ノーベル化学賞受賞)のもとで有機ホウ素化合物の研究を行う。このときの経験が、当時助手だった宮浦憲夫(現在、北海道大学特任教授)とのカップリング反応の研究に活かされ、1979年(昭和54年)発表の鈴木・宮浦カップリングの発見につながった。2010年(平成22年)10月6日、スウェーデン王立科学アカデミーよりノーベル化学賞受賞が発表された。ご本人には6日午後6時25分頃、ノーベル財団からの自宅への電話で伝えられたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/320秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

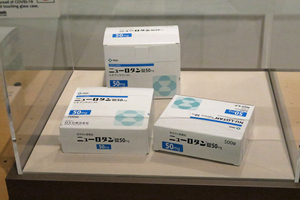

77.カップリング反応と医薬品の合成 「高血圧治療薬ロサルタンの合成家庭に用いられた鈴木カップリング反応」というパネルを見つけた。「ロサルタン」は私が勤務していたアメリカの製薬会社が開発した製品である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/640秒 20mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

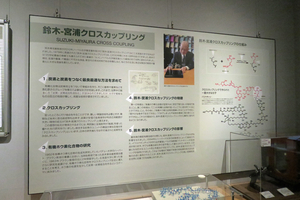

78.鈴木・宮浦クロスカップリング 科学の知識のない私には、このことは難解で理解しがたい。鈴木章教授がノーベル化学賞を受賞された「鈴木・宮浦クロスカップリング反応」はここ北海道大学で生み出された。1979年に発表され、この30年間に世界を大きく変えてきたと説明されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO 2000) 露出補正 なし |

|

79.鈴木章名誉教授 ノーベル賞授与式 カール16世グスタフ・スウェーデン国王から化学賞のメダルと賞状を受け取る鈴木章北海道大学名誉教授。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/640秒 9mm ISO 2000) 露出補正 なし |

|

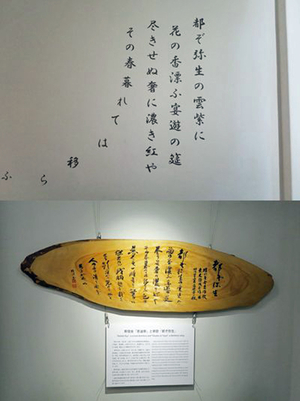

80.「都ぞ弥生」 2階から3階へ上がる廊下の白い壁に ♫都ぞ弥生の雲紫に・・・という北大寮歌の歌詞が書かれていた。思わず口ずさむ。明治38年に建てられた札幌農学校の寄宿舎は2年後に恵迪寮と命名された。wikipediaによれば、この寮歌は1912年(明治45年)度の恵迪寮の寮歌として作られた。当時の恵迪寮は、北海道大学の前身となる東北帝国大学農科大学の予修科(予科)学生の寄宿舎であった。恵迪寮では1907年から寮歌が作られており、都ぞ弥生は第6回目の寮歌である。作曲者は当時予科3年生であった赤木顕次(1891年 - 1959年)。作詞者は同じく2年生であった横山芳介(1893年 - 1938年)という。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO 400) 露出補正 なし |

|

81.台湾原住民族×グラフィックデザイン 鮮やかな色彩が目を引いた。アイヌ先住民研究センターによる『台湾原住民族×グラフィックデザイン--順益台湾原住民博物館所蔵・学生創作ポスター展』という展示があった。新型コロナ拡散防止のための緊急事態宣言が解除され、昨年10月5日より北海道大学総合博物館が開館(再開)されたが、それに合わせて、北海道大学総合博物館2階の当センター展示ブースは展示替えをおこない、順益台湾原住民博物館のご協力のもと『台湾原住民族×グラフィックデザイン--順益台湾原住民博物館所蔵・学生創作ポスター展』がスタートした。それぞれタイトルがつけられた24枚の学生創作ポスターが展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/320秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

82.マンモスの原寸模型 チレフチャフマンモスの原寸模型が展示されていた。天井につきそうだ。日本で一般的にマンモスと呼ばれるのはマンモスの仲間の1種、ケナガマンモスだそうだ。寒冷な環境に適応した全身の長い毛が特徴である。25万年前に登場し、ユーラシア大陸から北アメリカ大陸にわたり広大な地域で繁栄したという。この模型は1971年にシベリア東部のサハ共和国で発掘された3万年前のケナガマンモスの骨格を元に、国立アクーツク北方民族歴史・文化博物館によって原寸大に復元された。全身を覆う長い毛は見つかった毛によく似た馬の毛400頭分で再現されている。発見場所の川の名にちなんでチレフチャフマンモスと名付けられている。北海道は日本で唯一マンモスが暮らしていた地域だ。このチレフチャフマンモスが生きていた時代に北海道でもマンモスが闊歩していたのだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/250秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

83.チョウの標本 蝶の標本も何箱か展示されていた。北大では1896年に松村松年が札幌農学校助教授に着任し、日本で最初の昆虫学教室が開設されたというから歴史は古い。クモマツマキチョウなど松村コレクションも展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/400秒 12mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

84.ポプラ並木 約1時間半の見学を終え、博物館1階にある「ミュージアムカフェ ぽらす」でひと息入れる。博物館を退出し、正門のほうに少し戻って右(西)へ、ポプラ並木を見に行った。スマホで写真を撮る2人の女性の姿を取り込んで撮った。他に観光客の姿はなく、雨上がりのしっとりとしたポプラ並木を眺めてきた。平成16年9月8日、北海道に上陸した台風18号の最大風速50mにも及ぶ強風により、構内の樹木約1,900本、植物園の樹木約500本が倒木等の被害を受けた。ポプラ並木も51本のうち、19本が根元から倒れ、8本が幹だけを残し倒れるという被害を受けた。倒れた19本のうち、倒れたときの衝撃が少なく再生の可能性が高かった1本30トンもあるポプラ2本を立て直し、残りはポプラの枝を土に埋め込み育てていた若木を植えた。札幌市民や全国の「北大ポプラ並木」を愛する方々の支援により立派に再生され、現在は250m、ポプラ計72本からなる並木道になっているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

85.緑の池を泳ぐマガモ ポプラ並木を見て、花木園に寄った。小さな池があり、その水面は緑色に覆われていた。どうやら水草の葉で覆われているようだ。静寂そのものである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/320秒 37mm ISO 3200) 露出補正 なし |