36.馬出門土橋

駐車場の前の堀に沿った道からは二つの橋が見えた。これは手前(南側)の橋だ。通称めがね橋という。小田原城が初めて築かれたのは、大森氏が小田原地方に進出した15世紀中頃と考えられている。16世紀初め頃に戦国大名小田原北条氏の居城となり、関東支配の拠点として次第に拡張されたという。豊臣秀吉の小田原攻めに備えて築造された城下町を囲む延長9kmにおよぶ高い土塁と、深い空堀で構築された防御施設である総構(そうがまえ)の出現により、城の規模は最大に達した。ここ馬出門土橋が小田原城の正面入口でここから本丸までたどる。馬出門土橋を渡った所に、平成21年3月に馬出門が復元完成した。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/400秒 24mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

37.二の丸観光案内所

めがね橋の手前、堀が直角に曲がったところに、この二の丸観光案内所が見えた。昭和の初期に建てられた近代建築であり、日ごとその文化財的な価値は高まってきているという。下見板張り、縦長の上げ下げ窓など、洋風の躯体を持ちながら、史跡の雰囲気を壊さぬよう、屋根は日本建築の意匠となっており、明治の初期の居留地等にあった、いわゆる擬洋風建築の部類に入るのものだそうだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/320秒 24mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

38.二の丸隅櫓

隅櫓は、関東大震災で崩落し、昭和9年(1934)に再建された。右手奥に見える赤い橋はこれから行く学橋だ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 19mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

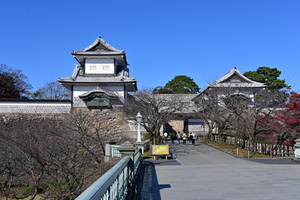

39.馬出門

馬出門土橋(めがね橋)を渡ったところに馬出門がある。馬出門は、二の丸正面に位置する門で、江戸時代の初期からこの場所に存在し、寛文12年(1672)に桝形形式の門に改修された。馬出門とは、騎馬兵を出す場所の意味で、出撃時、城兵を敵から隠すことができる。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/400秒 19mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

40.小田原城案内図と周辺案合図

案合図や説明札があると撮ることにしている。撮影場所や撮影位置、何を撮ったのかを後で確認するのに役に立つ。場所や位置関係を文章で説明するのは難しい。やはり図で見るのが一番だ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/320秒 7mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

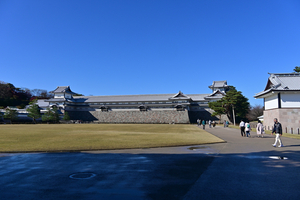

41.隅櫓と工事中の天守

この位置から見る隅櫓の向こうは二の丸広場となっていて、その奥左側に天守が望める。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

42.学橋

この赤い橋は、二の丸東堀に架かる学橋という。学橋(まなびばし)のたもとには、幕末まで藩校集成館があったという。この学橋は江戸時代には無いもので、昭和4年(1929)に城内小学校が二の丸に移転した際に竣工した。現在の学橋は昭和24年(1949)に再建されたものだそうだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/200秒 12mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

43.銅門土塀模型

学橋を渡って二の丸公園の中に入った。常盤木橋へ行く途中に、この銅門土塀模型があった。この土塀模型は、平成9年(1997)銅門(あかがねもん)復元建設を行うのに際し、事前に製作したものという説明札があった。また、その隣には銅門で用いられていたと考えられている礎石が置かれている。石の大半を土中に埋め、ホゾ穴に柱材を固定して礎石としたとある。話は違うが、D5300のシャッターが落ち難くなった。シャッターボタンを押してもシャッターが切れない。何度かやっていると、シャッターが落ちる。今日はこの後ずっとそういう状態が続いた。自宅に戻って、もしやと思いSDカードの接点を清掃したところ、この問題は解消した。こういうこともあるのだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f8 1/250秒 22mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

44.常盤木橋

本丸東堀跡に架かる常盤木橋を渡る。江戸時代の小田原城は、本丸を堀が囲んでいた。城絵図によると、堀は二の丸堀とつながる水堀となっている。今は、植木と盛土により堀の形を表現し、整備されている。橋の途中から、カンヒサクラの赤い蕾が見えた。蕾は下を向いて付いている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 130mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

45.常盤木門 -1

常盤木橋を渡ると常盤木門がある。常盤木門は小田原城本丸の正門で、最も大きく堅固に造られていた。常盤木(ときわぎ)とは常緑樹の意味で、門のそばにあった松になぞらえて、この名がつけられたと言われている。市制30周年事業として、昭和46年(1971)3月に再建されたそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f11 1/500秒 24mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

46.常盤木門 門扉

常盤木門を内側から内蔵フラッシュを使用して撮った。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 18mm ISO280 ) 露出補正 -0.3段

|

|

47.本丸広場から工事中の天守を見る

本丸広場は、イベント会場としても使用され、御休み処や売店がある。本丸跡には、寛永11年(1633)に徳川家光が上洛に際して宿泊するために建設された本丸御殿が建っていたが、元禄16年(1703)の地震により焼失して以来再建されなかった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f9 1/200秒 127mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

48.カワヅザクラ

本丸広場から銅門へ戻るところの銅門広場というところに郷土文化館があり、その近くにカワヅザクラがきれいに咲いていた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f10 1/400秒 45mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

49.鯱 しゃちほこ

明治時代に廃城となった折、天守閣は解体され鯱もドイツ人売却伝えらているそうだ。その上、関東大震災により石垣が崩れてしまうなど、江戸時代の小田原城を偲ぶものは少くなっていた。天守閣は東京大学、久保神社に残さ れていた模型 を元に設計が行われた。鯱は絵図面を元に復原が行われ、青銅製のもが作られたという。こうして昭和35年 (1960) 、市政施行、市政施行20周年に合わせて、小田原城天守閣が完成した。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 143mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

50.天守閣

天守閣は、元禄16年(1703)の地震で、小田原城内の他の建物とともに倒壊・焼失したが、宝永3年(1706)に再建された。以後、江戸時代を通じて存続したが、前述したように、明治3年(1879)の廃城によって取り壊されてしまった。現在の天守閣は、昭和35年(1969)に宝永年間の再建時に作成された引き図(設計図)や模型を参考に鉄筋コンクリート造で復興されたものである。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/640秒 17mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

51.工事中の天守閣

昭和60年に鉄筋コンクリート造で再建された天守閣も、以来55年が経ち、現在、来館者の安全確保のために耐震改修工事、空調設備の整備や展示のリニューアルが今年の4月末まで行われている。白亜の天守閣には工事用の足場が架けられていた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1000秒 10mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

52.巨松(おおまつ)

小田原城祉公園には松が多くはえている。その中で一番目立っている松が本丸広場にあった。巨松という。巨松は約400年前の木だそうだ。高さは約30mあるという。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/200秒 7mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

53.常盤木門 -2

城内側から常盤木門を撮る。石垣が立派だ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 24mm ISO360 ) 露出補正 -0.3段

|

|

54.イヌマキ

常盤木橋の前にある。暖温帯林を代表する常緑の高木。幹の周囲4.5m、株元周囲約6m、樹高約20m、枝張り状況(東西南北)13m~25mで小田原市の指定天然記念物になっている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 18mm ISO280 ) 露出補正 -0.3段

|

|

55.銅門(あかがねもん) -1

工事中の白亜の天守閣を眺め、周囲を囲っている塀に展示されたかっての写真や説明を見て、城を跡にした。帰りは常盤木門を出て銅門から下城する。天守閣へ通じる登城ルートに設けられた、二の丸表門である。この二の丸と馬屋曲輪の出入り口の銅門は石垣による桝形になっていて 内仕切門及び櫓門を組み合わせた桝形門と呼ばれる堅固な門である。扉の飾り金具に銅を使用していたことから、銅門の呼び名がついたと言われている。当時の工法により平成9年(1997)に復原された。二の丸側から撮った。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f7.1 1/800秒 70mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

56.銅門 -2

常盤木門を下りたところの銅門広場から撮った。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

プログラムオートで撮影 ( f11 1/200秒 34mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

57.銅門は枡形門

銅門をくぐって枡形に入る。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 14mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

58.銅門大扉

銅門(櫓門)に近づいた敵を待ち構えるのがこの大扉だ。説明板の通り銅の装飾が施されている。銅門二の門(住吉橋から入る内仕切門のこと)をくぐると土塀と石垣で構成された城壁が待ち構えている。敵兵が二の丸に攻め込むにはここで進路を櫓門に向かって90度左手に変えなければならない。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/400秒 7mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

59.ヒドリガモ

住吉橋の上から住吉堀に浮かぶ水鳥が見えた。これはヒドリガモのようだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f6.5 1/200秒 258mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

60.オオバン

こちらは眼光鋭いオオバンだ。上嘴から額にかけて白い肉質(額板)で覆われている。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f6.5 1/160秒 258mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

61.住吉堀と住吉橋

今はお城の中の方から外へ出ようとしているが、城の外から城に入るには、この住吉堀にかかる住吉橋を渡って、銅門の内仕切門を入って枡形に入る。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/800秒 8mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

62.住吉橋と内仕切門

内仕切門は石塁上の土塀より下方に門を作る埋門の形式を取る。土塀には敵を射る為に狭間と呼ばれる穴がある。敵が橋を渡ろうとすると正面の左右の狭間から射られてしまう。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/250秒 39mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

63.城内の松

車を停めたところに戻ってきた。堀の向こうを見ると何本もの大きな松が立っている。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.54.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/320秒 7mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|