11月25日、母校の昭和39年卒体育会各部の忘年会があった。数人の世話人が幹事を引き受けて、会場の設定、案内、出欠のとりまとめなど、面倒を見てくれているが、頭が下がる。今年は60名が出席した。

会は12時から始まり、2時半ごろにお開きになった。その時間では二次会もできない。

一人になったので、久しぶりに浜離宮恩賜庭園へ行ってみようと思う。新橋から地下街を抜けて汐留の先で地上に上がった。そこは浜離宮の「中の御門」にほど近い。時刻は3時半近くになっていた。「中の御門」から入って、築地川、東京湾、汐留川に囲まれた浜離宮を左回りにほぼ一周した。思ったより広い。(参照:東京都公園協会パンフレット)

周囲にはビルが林立している。ここは都会の中のオアシスだ。外国人観光客も多かった。紅葉が見られる日本庭園を歩いたが、この季節は日が暮れてくるのも早い。1時間ほど撮影を楽しんだ後、退出して帰路に着いた。

1.海岸通りのイチョウ並木

新橋駅から地下街を汐留シオサイトを通り抜け、地上に上がる。首都高速都心環状線の下、海岸通りの並木道を浜離宮の「中の御門」へと歩く。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 22mm ISO800 )露出補正 なし

|

|

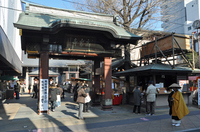

2.「中の御門」

3時15分、浜離宮恩賜公園には中の御門から入った。浜離宮恩賜公園は海水を引き入れた「潮入の池」と、2っの鴨場を伝え、江戸時代には江戸城の「出城」としての機能を果たしていた徳川将軍家の庭園である。HPによれば、この地は、寛永年間(1624~1644年)までは、将軍家の鷹狩場で、一面の芦原だった。ここに初めて屋敷を建てたのは、四代将軍家綱の弟で甲府宰相 の松平綱重。承応3年(1654年)、綱重は将軍から海を埋め立てて甲府浜屋敷と呼ばれる別邸を建てる許しを得た。その後、綱重の子供の綱豊(家宣) が六代将軍になったのを契機に、この屋敷は将軍家の別邸となり、名称も浜御殿と改められたという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 27mm ISO640 )露出補正 なし

|

|

3.延遼館跡

「中の御門」を入って、北の方へ歩いていく。ここは明治2年に浜離宮内の迎賓館として整備され多くの国賓を迎えた延遼館があった跡と思う。真っ赤な紅葉が迎えてくれた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO400 )露出補正 +0.7段

|

|

4.林立するビル

汐留方面を眺めると、都会のビルが林立する。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/1000秒 9mm ISO200 )露出補正 +0.7段

|

|

5.都会のオアシス

浜離宮は都会のオアシス。汐留の再開発で周囲には大きなビルが建った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 9mm ISO250 )露出補正 +0.7段

|

|

6.「大手門橋」

左の大きなケヤキの木の右側に「大手門橋」が見える。背後のビルは電通のビルだろうか?

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2 1/1000秒 10mm ISO125 )露出補正 +0.3段

|

|

7.「中の御門」を振り返る

紅葉はこの辺りが一番きれいだった。右側は延遼館跡だ。土曜日の午後、訪れる人は多い。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 20mm ISO500 )露出補正+1.0段

|

|

8.住友ビルと日本通運ビル

紅葉している大きなケヤキの木の向こうに建つのは、住友ビルと、その左は日本通運ビルのようだ、

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 20mm ISO500 )露出補正 なし

|

|

9.「三百年の松」

案内板には、宝永6年(1709)に6代将軍 徳川家宣が改修した時に植えられたと伝えられていると書かれていた。今年で既に308年経過している都内で最大級の黒松なのだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2 1/1000秒 10mm ISO800 )露出補正 +0.3段

|

|

10.この木は?

きれいに色づいている木があった。モミジの木かと思ったら葉が違う。ハゼノキのようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 30mm ISO1250 )露出補正+0.3段

|

|

11.旧稲生神社

築地川に沿って水上バスの発着所の方へ歩いていくと、鳥居とお社があった。旧稲生(いなぶ)神社と呼ばれ、浜離宮庭園内に天明(1781年~1789年)、稲荷神社として建立されたそうだ。その後、明治時代に同じ浜離宮庭園内の現在の場所に移転してきたという。関東大震災で本殿は破損し、昭和6年に大修理が行われた。残念ながら現在は"ご神体"が無く、神社としての機能はない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2 1/1000秒 10mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

12.野外卓広場

旧稲生神社から南西へ歩いていく。ボタン園とお花畑があるが、この時期は何も咲いていない。その先に野外卓広場がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/1000秒 37mm ISO800 )露出補正 なし

|

|

13.「内堀」

浜離宮は、現在では庭園というイメージが強いが、江戸時代には、庭園以外に、様々な機能を持っていたという。浜離宮にある内堀は、築地川とつながっていて、諸国から籾蔵に米を運ぶ運河として使用され、また、江戸城での必要物資を運び入れる港湾施設としても使われていたそうだ。内堀には荷揚げ場が見られる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/1000秒 14mm ISO1000 )露出補正 なし

|

|

14.「燕の御茶屋」

ますぐ進むと池がある。東京湾側からつながる「潮入の池」だ。茶屋の手前にカエデがアーチを作っていて、外国人のカップルが写真を撮っていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/1000秒 19mm ISO2000 )露出補正なし

|

|

15.「松の御茶屋」

浜離宮中央の「潮入の池」の脇に松の御茶屋がある。「松の御茶屋」は、建てられた年ははっきりしていないようだが、11代将軍徳川家斉により建てられたそうだ。昭和19年11月29日の空襲により焼失してしまい、その後しばらく再建されなかったが平成22年に1億4千万円かけて復元されたのこと。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640 )露出補正 +0.7段

|

|

16.御亭山

「松の御茶屋」を東に行くと御亭山がった。御亭山は「潮入りの池」の東側にあり、頂上と周囲の平地部の標高差は、約3m程度の小高い丘だ。登った上からは庭園内の周囲が見渡されるというが、そうとは気付かず登らなかった。ハゼノキが紅葉していた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/1000秒 13mm ISO800 )露出補正+0.7段

|

|

17.庚申堂鴨場 「小覗」

庚申堂鴨場は庭園内にある鴨狩りのための池である。鴨狩の方法としては、江戸時代は、鷹を使って鴨を捕獲する鷹狩りと、その後の二股の網を使って鴨を捕獲する又手狩りの2種類の方法があった。いずれも、鴨等の水鳥を近くまでおびき寄せるため、気付かれないように隠れていることが必要になる。水鳥が休む「元溜り」と言われる池を見渡せる「大覗」と呼ばれる監視所と「小覗」と言われる土手の陰、樹木の陰の他、小屋の陰に潜んで鴨等の近づくのを見張るための覗穴がある。庚申堂鴨場の名称は北東側に庚申堂があったことに由来するそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1600 )露出補正 なし

|

|

18.庚申堂鴨場 「小覗」後ろ側

これは 「小覗」の裏側で「元溜り」から引き込み水路「引堀」につながっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/400秒 26mm ISO3200 )露出補正なし

|

|

19.庚申堂鴨場 「引堀」

「元溜り」という大きな池から幾筋かの引き込み水路「引堀」がある。池には獲物の水鳥たちを「引堀」へ導き入れてくれるよう訓練された囮の家鴨が放たれている。周囲は高さ3mほどの土手で囲み、笹や竹、常緑樹などを隙間なく植えて人の気配を感じさせないようにし、飛来した水鳥が安心して休息できる環境を作る。「元溜り」を見渡せる監視所「大覗」から水鳥の集まり具合や、風向きを確認し、猟を行う「引堀」を決める。「引堀」の奥の 「小覗」に隠れた見張りが板木を叩きながらヒエやアワの餌をまき、囮で引き寄せられた水鳥を「引堀」の小土手から網や鷹を使って獲る猟を行っていた。庚申堂鴨場 は安政7年(1778年)に築造され、その後幾度かの改修が行われて現在の形になっている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/640秒 26mm ISO3200 )露出補正 なし

|

|

20.横堀水門

東京湾に面し、「潮入の池」に海水を引き入れている水門である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 )露出補正 +0.3段

|

|

21.海手お伝い橋

「潮入の池」を東京湾沿いに歩くを。サトザクラの仲間であるウコンザクラの葉が紅葉し、その向こうにお伝い橋が見える。お伝い橋は延長118mある総檜造りの橋で平成24年(2012年)に改修された。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 )露出補正 +0.7段

|

|

22.サクラの紅葉の下で

この辺りはちょっと人が少ないところだった。若い2人の女性が紅葉したサクラの木の下に憩う。午後4時を過ぎて大分暗くなってきた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/640秒 13mm ISO3200 )露出補正+0.3段

|

|

23.中の橋から

「潮入の池」は中の橋で東京湾側の横堀と庭園内側の大泉水とに区切られている。向こうに見えるのは「中島の御茶屋」。池にはホシハジロが浮かんでいる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/60秒 32mm ISO640 )露出補正 +0.3段

|

|

24.「中島の御茶屋」とモミジ

浜離宮の庭園にはあまりカエデの木は多くない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/320秒 37mm ISO3200 )露出補正+0.3段

|

|

25.「中島の御茶屋」と「松の御茶屋」

「中島の御茶屋」は宝永4年(1707年)に造られて以来、将軍をはじめ奥方、公家たちがここで庭園の見飽きぬ眺望を堪能した休憩所という。現在の建物は昭和58年(1983年)に再建したもの。若い女性たちが緋毛氈が敷かれた床几に座って和菓子を楽しんでいるようだ。向こうに見えるのは「松の御茶屋」。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/500秒 25mm ISO3200 )露出補正 なし

|

|

26.池に映る大都会

「燕の御茶屋」を眺める池には大都会のビルが映り込む。平成27年に復元された「燕の御茶屋」の建築年代は、11代将軍家斉の時代の建築と考えられており、「燕」の名称の由来は燕形の釘隠金具が使われていたことから来ていると言われている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/500秒 22mm ISO3200 )露出補正 なし

|

|

27.「中の御門」

大分暗くなってきてしまった。ほぼ庭園を一周したので、そろそろ引き上げることにする。入園した「中の御門」から外に出た。「中の御門」は、浜離宮恩賜庭園が造られた江戸時代からあった門だそうだ。明治初期には浜離宮の正門として皇族や諸外国の外交官を出迎えたという。しかし、関東大震災で壊れ、その後は撤去されたままとなっていたが平成17年に整備され現在の姿になったという。時間が早ければ、大手門から出て、銀座に出ても良かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/250秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|