作並温泉 2泊3日の旅(5・終) ニッカウィスキー宮城峡蒸留所 3月16日

今回の旅行で、ニッカウィスキー仙台工場見学を楽しみにしていた。宿の送迎バスで作並駅まで行くと、ニッカウィスキーの工場まで乗せて行ってくれるマイクロバスがきてくれた。その時は2組くらいしか乗車しなかったが、乗ってしばらく待っていると、山形行きの仙山線が到着し、仙台から来られたと思われる見学客がどっと乗ってこられ、バスはほぼ満席になった。5分くらいで工場構内に到着し、見学受付のビジターセンターに着いた。工場見学は有料と無料があったが、成り行きで無料コースに申し込んだ。後でどう違うのか聞いてみると、一番の違いは試飲できるウィスキーが違うらしい。「竹鶴17年」でも試飲できたのだろうか。

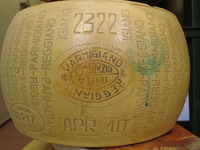

ニッカウィスキー宮城峡蒸留所パンフレットより

楽しみにしていた試飲は、ここ宮城峡蒸留所のシングルモルト「宮城峡」と「スーパーニッカ」そして創業期に作った「ニッカアップルワイン」の3種類だった。シングルモルト「宮城峡」はさわやかな味わいでよかった。ニッカを漢字で書くと「日果」。ニッカウィスキーの前身は「大日本果汁株式会社」。その社名はウィスキーが熟成し、販売できるようになるまで、リンゴジュースなどを作っていたことに由来するという。アップルワインは、ニッカ最初のウィスキーより早く誕生した。

少し工場の構内を散策して、ビジターセンターに戻り、作並駅までの送迎バスの時間を確認すると、たった今、出たばかりだという。ところが、作並温泉の「一の坊」の送迎バスが停まっていたので、家内が乗せてくれないかと頼んでみたところ、快く駅まで送ってくれた。おかげで1本早い電車で仙台駅へ行くことができた。

ニッカウィスキーのことについては、仙台工場見学者に渡されたパンフレットを参考にした。社名はニッカウヰスキーだが、ここではニッカウィスキーとさせていただいた。

そして、帰路、仙台駅では、楽しみにしていた「すし哲」で昼食にした。少し待ったがカウンターに座ることができた。おすすめの「塩竈物語」というセットを食べたが、旨かった。鮨に始まり、すしで終わった作並温泉の旅行だった。

|

1.ニッカウィスキー 仙台工場 宮城峡蒸留所 作並駅からの送迎バスに乗り、ニッカウィスキー 仙台工場のビジターセンターに着いた。余市で第一の蒸溜所をスタートさせてから、約30年、竹鶴政孝は、「異なる蒸溜所で生まれた複数の原酒をブレンドすることで、ウィスキーはより味わい深く豊かになる」という信念を抱き、第二の蒸溜所の建設は夢を実現するためにどうしても必要なものだった。ニッカウィスキーは日本で初めてモルトウイスキー(大麦を原料)とグレーンウイスキー(トウモロコシ、小麦などの穀類と麦芽を原料)をブレンドした「ハイニッカ」を発売し、ウィスキーブームを巻き起こしていた。日本にウィスキー文化が浸透しつつある状況も、第二の蒸溜所づくりへの気運を高めたのだという。そして、気候風土がスコットランドのローランドに似通った宮城峡に建設地を決めた。宮城峡蒸留所は操業開始から50年を迎える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

2.ビジターセンター ビジターセンターに入り、早速見学受付を済ませる。15人くらいのグループになって、案内嬢に引率されて10時過ぎに見学が始まった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

3.メインストリート 一番右の建物が蒸留塔(カフェ連続式蒸留機)、次に最初に見学する尖った排気塔が目立つ乾燥棟(キルン塔)がある。その隣が仕込棟、さらに蒸留棟(単式蒸留機)と続くが、ここがいわばメインストリートのようだ。見学を終えた一行が、赤いマントの案内嬢に引率されて戻ってきた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

4.美しい池 メインストリートへ向かう途中の左側に周りのレンガ造りの建物と調和する池があった。ここ宮城峡蒸留所は、樹木の伐採を最小限にとどめ、電線は地下に埋没、本来の土地の起伏を生かすため、敷地を平らにならして全工程を一つの建物に集める設計をせず、設備ごとに異なる高さの建物を作った。緑あふれる環境の中に並ぶレンガ色の建物は環境重視の姿勢を表していると説明されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

5.乾燥棟(キルン塔) 見学はまず乾燥棟(キルン塔)から始まった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

|

6.ポットスチル(単式蒸留機) 乾燥棟(キルン塔) の中に入ると大きなポットスチルが6~7基ならんでいた。宮城峡蒸留所のポットスチルは形が特徴的だという。蒸気を使い、長い時間をかけて蒸留することで、まろやかなウイスキーに仕上がるのだそうだ。再溜釜という札があるが、初溜釜にもろみを入れ加熱し、それを再溜釜で再び蒸溜することでアルコール分約65%の本溜液になる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO2500 ) 露出補正 なし |

|

|

7.ポットスチルのしめ縄と紙垂 赤いマントを着た案内嬢が、しめ縄と紙垂は、政孝の生家が日本酒の造り酒屋だったことに由来していると説明してくれた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 19mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

8.幹が黒くなった木 外に出ると、案内状さんが「敷地内の木の幹が黒くなっているのは・・・」と説明してくれた。これは、蒸留時に煤でも出るのかと思ったが、そうではなく、アルコールを好むバクテリアが敷地内の木に住み着いており、このバクテリアの色が黒いためということだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 11mm ISO180 ) 露出補正 なし |

|

|

9.貯蔵庫 -1 メインストリートを戻り、貯蔵庫へ向かった。電線がなく、赤レンガの貯蔵庫の建物は自然に溶け込んでいる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

10.貯蔵庫 -2 貯蔵庫の中に入る。たくさん樽が並んでいた。写真の右側に見える3っの樽は、見学者に匂いをかがせるようになっている。一番右が1ヶ月貯蔵モルト。真ん中が5年貯蔵モルト、一番右が12年貯蔵モルトだった。当然、12年貯蔵モルトは樽の良い香りが伝わってきた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/20秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

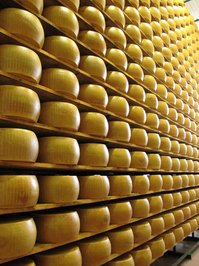

11.貯蔵庫 -3 原酒は樽を通して呼吸し、水の成分を取り込みながら熟成を遂げ、琥珀色に変化していく。樽材や過去に貯蔵していた酒の種類、焼き入れの程度などにより、ウィスキーの個性は大きく変わるという。ひとつひとつ手造りで行われる樽づくりの技は、創業時から脈々と受け継がれている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/10秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

12.試飲コーナー 見学も終了し、試飲のコーナーに案内された。無料見学コースでは、「アップルワイン」、「宮城峡」、「スーパーニッカ」を試飲させてくれる。「宮城峡」というのは宮城峡蒸留所の原酒で作られたシングルモルトである。うまいと思った。大麦麦芽のみを使用したウイスキーをモルトウイスキーと呼ぶ。 そして「シングル」が意味するものは単一の蒸溜所でつくられたウイスキーをボトリングしたものだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/320秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

13.受賞ウィスキー World Whiskies Award で世界最高賞を受賞した「竹鶴 17年」や、 International Spiruts Challenge で金賞を受賞した「竹鶴25年」や「余市」「The Nikka 25年」といったニッカの誇るウィスキーが展示されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

14.有料試飲コーナー 無料見学コースの試飲コーナーを出ると、ギフトショップが順路になっている。「宮城峡」を買った。そのギフトショップの奥に、有料試飲カウンターがあった。「竹鶴 17年」、「竹鶴21年」があったので試飲してみたかったが、すでに「宮城峡」と「スーパーニッカ」で顔が赤くなっていたのでやめた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/125秒 10mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

15.撮影スポット 札幌のすすき野の角のビルにもこのヒゲの叔父さんの大きな看板があったのを思い出す。ブラックニッカのラベルに描かれていることで馴染みの、このヒゲの立派な男性は、1965年に登場して以来、今やニッカウイスキー株式会社のマスコットキャラクターとも呼べる存在になっている。ちなみにこの男性の「元ネタ」となったのは19世紀英国の「W・P・ローリー卿」という人物だそうだ。ローリー卿は、香りの効き分けが得意であったとされるウイスキーブレンドの名人で、「キング・オブ・ブレンダーズ(ブレンドの王様)」と呼ばれていたという。見学者はここで写真を撮っていく。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/200秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

16.コブハクチョウ 試飲をし、少々買い物をしたあと、少し工場の敷地内を歩いてみた。ビジターセンターの脇にある池には白鳥がいた。コブハクチョウのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 51mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

17.仙山線 たまたま、仙台工場へ見学者を送ってきた作並温泉の旅館「一の坊」のマイクロバスが停まっていて、頼んでみたところ、作並駅まで乗せて行ってもらえることになった。作並駅から仙山線に乗り、仙台へ向かう。今回の旅では、作並、仙台間を2往復した。仙山線は日本の交流電化発祥の地であり、1954年(昭和29年)に試験が開始され、翌年、交流電気機関車の運転試験が、作並ー北仙台間で行われた。そして、1957年(昭和32年)に仙台ー作並間で日本初の交流電化による営業運転が開始されている。交流電化が高速運転に向いているという試験結果を生かして、新幹線の開発に結び付いたという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

|

18.「すし哲」 -1 来た時に食べた「北辰鮨」という仙台駅の店で、地元のお客さんと話したところ、駅ビルの中にもう一軒「すし哲」という旨い寿司屋があると聞いたので、帰路の仙台駅では、ここ「すし哲」に寄ろうと決めていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

19.「すし哲」 -2 カウンターに座った。失礼して店内の様子を撮らせていただいた。テーブル席が多い。もともと本店は塩釜にあり、東日本大震災で大きな打撃を受けたが頑張っている。上野敏彦(著)の「塩釜すし哲物語―日本一のマグロを握る」および「新編塩釜すし哲物語」という本が出版されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

20.「すし哲」 -3 「塩竈物語」というセットを食べた が、大トロはとろけるように旨かった。 有田焼の器に美しく彩られる寿司は目も舌も満足させてくれた。前に立つ板さんに「写真を撮らせてください」と声をかけたところ、「どうぞどうぞ」と応じてくれた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

21.「やまびこ」の車窓から 時刻は午後5時40分ごろ。那須塩原から宇都宮へと走る列車の窓から、赤く輝いて、山並みに沈んでいく夕陽が眺められた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|