旅の思い出 海外編 4

6)1994年8月ー9月 憧れのイタリア旅行(2)

サンジミニャーノ、シエナ、アッシジ、ローマ

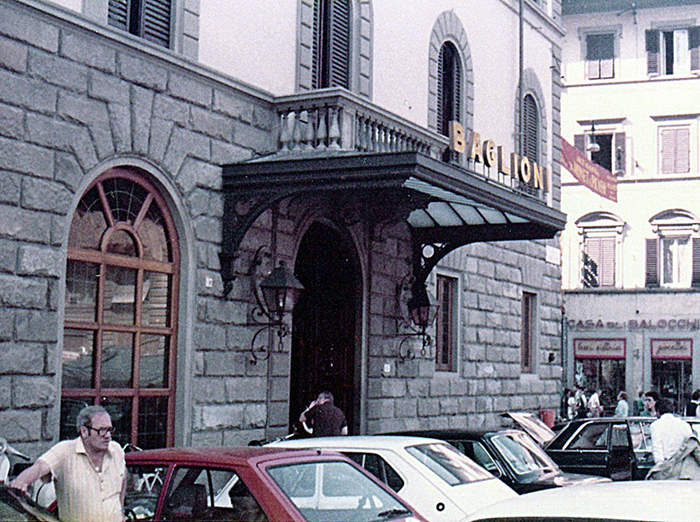

8月27日から8月30日までミラノからヴェネチア、パドヴァ、ラヴェンナ、フィレンツェ、を観光して、後半は8月30日から9月2日まで、サンジミニャーノ、シエナ、アッシジ、そしてローマを周る、なか7日間の観光ツアーだった。

ローマでちょっとにわか雨に振られただけで、毎日、ほとんど快晴に恵まれた。

サンジミニャーノ トスカーナの丘

フィレンツェから南西57km、標高334mの丘の上の街サンジミニャーノ。城壁の中に形成されるこの町は高い塔が連立することで有名だが、これらの塔はかつて富や権力の象徴であり、最も多いときで70を越える塔が林立していたようだ。 いまでも14の塔が残っており、中世の面影を今に伝えている。 サンジミニァーノの塔の上からは、トスカーナのぶどうとオリーブ畑が見渡せた。なだらかな丘が幾重にも遠くまで続く。

サンジミニャーノ ドゥオモ(参事会教会大聖堂)広場

サンジミニャーノにもドゥオモがあった。周囲を七つの塔に囲まれたドゥオモ広場に面するこの大聖堂の元の教会は12世紀にローマ教皇エウゲニウス3世により建造された。高さ54メートルの鐘塔をもつ。モデナの司教で397年にこの地で死亡した聖ジミニャーノを祀り、ここから町の名前になっている。ファサードは東向きで、18段の広い階段の上に建つ13世紀のロマネスク様式である。

シエナ カンポ広場

シエナはフィレンツェから南へ約50kmのところにある。中世には金融業で栄えた有力都市国家であり、13世紀から14世紀にかけて最盛期を迎えた。フィレンツェとトスカーナ地方の覇権を競い、またその経済力を背景として、ルネサンス期には芸術の中心地のひとつであったそうだ。

アッシジ サンフランチェスコ聖堂

シエナからボローニアへ移動し、そこで1泊した。翌日、アッシジへ向かった。アッシジは首都ローマから北へ約131kmのところにある。フランシスコ会の創設者である聖フランチェスコの出身地として知られており、キリスト教の巡礼地としての性格を持つ都市でもある。最大の見所はサン・フランチェスコ聖堂である。聖堂は町の北西の斜面の上に建ち、斜面を有効に利用するため建物は上下二段に分かれている。上堂部分はゴシック様式、下堂の部分はロマネスク様式になっている。聖堂にはチマブーエ、ジョット、マルティーニなどの画家の手になるフレスコ画が多数描かれ、上堂内部はルネサンス初期の画家ジョットによる28の場面を描いた聖人フランチェスコの生涯のフレスコ画が、また下堂には「玉座の聖母と4人の天使と聖フランチェスコ」がそれぞれ一番の見所である。私たちが訪れた1994年から3年後1997年に大地震で大打撃を受けた。ボランティアによる修復工事などにより、2000年にはほぼ元の形にもどった。

アッシジ サンタ・キァーラ修道院

サンフランチェスコ聖堂の関連施設群であるサンタ・キァーラ修道院は、聖フランチェスコの精神に従った女性キァーラ(クララ)のグループが建てた女子修道院で、1257年に完成した。ファサードはサンフランチェスコ聖堂と似ているが、アッシジの町にも多く使われている白とばら色の大理石を縞模様に積み重ね、中央にバラ窓と入口がひとつずつあるだけでシンプルです。

アッシジ 城塞

アッシジは城壁の街と言われる。市街地は丘陵に沿って東西に長く形成されており、これに伴って城壁も東西に長く築かれた。城壁は市街地西端のサン・フランチェスコ聖堂から山上まで伸び、その山上にはロッカ・マジョーレ「大きな城砦」がそびえる。

ローマ トレヴィの泉 -1

アッシジを巡ったあと、その足でローマに入った。いよいよ最後の訪問地である。ローマにはたくさん見るべきところがあり、翌日と2日間での観光となった。トレヴィの泉は1762年に完成している。後ろのポーリ宮殿と一体になったバロック・ロココ様式の豪華な造りが魅力の、ローマで最も大きく、 夢のある美しい噴水という。

ローマ トレヴィの泉 -2

「後ろ向きの肩越しにコインを1枚投げ入れたなら、またいつの日か必ずローマに戻ることができる」と言い伝えられ、いつもたくさんの観光客であふれかえるローマの超人気スポットである。

ローマ ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世記念堂

ローマ旧市街のほぼ中心にあるヴェネツィア広場をバスで通った。写真の建物はヴィットーリオ・エマヌエーレ2世記念堂という。1885年、イタリア統一運動時に核となり、統一後はイタリア王国の王家となったサヴォイア家 のヴィットーリオ・エマヌエーレ2世を王国の国父と見なし、その偉業を讃えるべくその息子であるウンベルト1世の治世に建設が開始された。建設開始から16年後の1911年に落成式が行われ、1925年に完成した。目立って聳え立つ新古典主義の建築物は、古代ローマや中世時代の建物が入り乱れる同地において浮いた存在であり、しばしば景観についての議論の対象となったそうだ。特に地元の人間からは景観を乱す存在として、独特の柱や階段の位置から「ウェンディングケーキ」「タイプライター」「入れ歯」といった蔑称で呼ばれていた。そのためかガイドさんからはほとんど説明がなかったと記憶している。

ローマ コロッセオ

ローマ帝政期の西暦80年に、ウェスパシアヌス帝とティトゥス帝によって造られた円形闘技場。建造後1900年以上経ってもコロッセオは今もって古代ローマの象徴でありつづけている。各種イベントに使用されることも多く、2016年5月には日本とイタリアの国交樹立150年を記念してライトアップが行われた。観光地としての評価も高く、2015年にロンリープラネット社が発表した「世界の究極の観光地ベスト500」では、コロッセオは欧州最高の7位にランクインした。(wikipediaから引用)

ローマ ティトゥスの凱旋門

ガイドさんの説明でコロッセオを見学したあと自由散策となった。フォロ・ロマーノの入り口になるのかどうか、「聖なる道」を歩く。行く手に見える門はティトゥスの凱旋門だ。wikipediaによれば、ティトゥスの凱旋門は82年、ローマ帝国第11代皇帝ドミティアヌスにより、先代皇帝でドミティアヌスの兄でもあるティトゥスのエルサレム攻囲戦等での戦功を称えるため建てられたそうだ。この凱旋門は、16世紀以降に建てられることとなる凱旋門のスタイルの手本とされ、その中には有名なパリのエトワール凱旋門などがある。フォロ・ロマーノを見て歩くには事前勉強不足であった。

ローマ バチカン宮殿

バチカン宮殿 は、バチカン市国内のサン・ピエトロ大聖堂に隣接するローマ教皇の住居である。

ローマ バチカン宮殿の衛兵

バチカン市国で見かけるローマ教皇を警護するスイス衛兵隊は、カラフルな衣装を纏ったバチカンの花形的存在として目立つ。しかし、バチカン市国なのにスイス傭兵なのだ。

現在のスイスは、傭兵を禁止しているそうだが、儀礼的要素が強いことなどから例外として維持されているという。現存する国軍では創設時期が最古の軍である。

ローマ 法王の執務室

ローマ法王は教皇とも呼ばれる。毎週日曜にサンピエトロ広場で行っている「正午の祈り」では、教皇が広場に面した宮殿の執務室の窓を開けて姿を見せ、信者に向けて説教したり、メッセージを伝えたりする。ガイドさんから「どの窓」かを説明されたが忘れてしまった。

ローマ バチカン美術館 地図のギャラリー

ローマの2日目はバチカン美術館見学から始まった。wikipediaによれば、16世紀末に教皇ユリウス2世により創設されたバチカン美術館は、ベルヴェデーレの中庭の大部分を占めており、世界で最も大きな美術品コレクションの一つであり、歴代の教皇が蒐集した美術品の膨大なコレクションを展示している。ミケランジェロをはじめとする画家たちにより装飾されたシスティーナ礼拝堂と、ラファエロを中心とする画家たちにより装飾された教皇の居室は、見学コースに含まれている。地図のギャラリーは教皇宮殿内にある。幅6m、長さ120mの大ギャラリーの壁面にイタリアや教皇領の地図がフレスコ画で描かれる。1580年-1583年に描かれたものである。

ローマ バチカン美術館 無原罪のマリアの間の天井

「無原罪の御宿り」という教義は聖母マリアが、神の恵みの特別なはからいによって、原罪の汚れと穢れを存在のはじめから一切受けていなかったとする、カトリック教会における教義である。中央の祭壇にマリア像がある。

ローマ バチカン美術館 ラオコーン像

ラオコーン像 は、バチカン美術館のピオ・クレメンティーノ美術館に所蔵されている古代ギリシアの大理石製の彫像。ギリシア神話のトロイアの神官ラオコーンとその2人の息子が海蛇に巻き付かれている情景を彫刻にした作品である。古代ローマの博物家プリニウスによると、この彫像の作者はロドス島出身のアゲサンドロス、アテノドロス、ポリュドロスの三人の彫刻家であるとしている。(wikipediaによる)

ローマ パンテオン神殿 内部

パンテオン神殿のファサードはギリシャ神殿のようだった。最初のパンテオンは紀元前25年、初代ローマ皇帝アウグストゥスの側近マルクス・ウィプサニウス・アグリッパによって建造された。現在、ローマで見ることが出来るのは118年から128年に掛けて、ローマ皇帝ハドリアヌスによって再建されたこのパンテオンである。画家ラファエロの墓もここにある。毎年8月6日と9日には、ここで、原爆忌 Mai più Hiroshima(Never more Hiroshima) が行われている。

ローマ パンテオン神殿 天井

建物は、深さ4.5mのローマン・コンクリート基礎の上部に直径43.2m の円堂と半球形のドームが載った構造で、壁面の厚さは6mに達するが、高さによって材質を使い分けており、ドーム上部は凝灰岩と軽石を素材として用い、その厚さは1.5mに減じる。床からドーム頂部までの高さは直径と同じ43.2mで、天井にはオクルス(ラテン語で「目」の意)と呼ばれる採光のための直径9メートルの開口部があり、当時は日時計の役割もあったようだ。雨が降ると雨水が落ちてくるらしく、床には水はけの溝があるという。

ローマ スペイン広場

スペイン広場は近くにあるスペイン大使館にちなんで命名されたそうだ。広場の中央には、「バルカッチャの噴水(舟の噴水)」がある。東側にトリニタ・デイ・モンティ教会へと続く「スペイン階段(トリニタ・デイ・モンティ階段)」があった。映画「ローマの休日」で、オードリー・ヘプバーン扮する王女がジェラートを食べたシーンでもおなじみの場所である。 今は保全のため、広場での飲食や階段での座り込みが法令で禁止されたそうだ。