室堂バスターミナルの休憩所で弁当を食べ終えた後、脚が不自由な家内には、売店などを見ながら、待っていてもらうことにして、展望台に上がってみる。室堂は雨が止み、晴れてきていた。

ミクリガ池へと歩く。立山の主峰雄山3,003mは雲に隠れて見えなかった。室堂から眺めて写真に撮った山々の名前は、極力調べて記述したが、自分で歩いたところではないので間違いがあると思う。その節はお許しいただきたい。雄山をはじめ、立山の本峰群こそ拝むことはできなかったが、室堂から眺める雄大な立山連峰、そしてミクリガ池や広々とした室堂平の眺めは、立山に来たという実感を与えてくれた。

ただ、多少は期待していたチョウの姿は全くなかったのはちょっと心残りだった。

|

53.室堂平に咲く花 -1 ヤマハハコ (山母子)

花期は8月から9月で、茎の上部に淡黄色の頭花を散房状につける。白いカサカサした花びら状のものは総苞片花序(花の集まり)を保護する苞葉。名前は ハハコグサ (春の七草のオギョウのこと)に似、山地に生えることからヤマハハコという。ハハコグサとは異なり花は白。しかし白い花弁のように見えるのは総包片と呼ばれ、葉が変化したもので、中央の花の部分は黄色。始めて見た花だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 168mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

54.室堂平に咲く花 -2 ミヤマアキノキリンソウ(深山秋の麒麟草)

ミヤマアキノキリンソウはアキノキリンソウの高山型とされ、花は頂部に固まってつく傾向があるのに対してアキノキリンソウは比較的まばらにつく。総苞片は、アキノキリンソウが4列、ミヤマアキノキリンソウは3列だが、中間型もあり、厳密な区別は難しいという。花が頂部に固まってついていたので、ミヤマアキノキリンソウと判断した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 168mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

55.室堂平に咲く花 -3 ヒメゴボウ(姫牛蒡)

ヒメゴボウは花の下部の葉が槍型になっており、フックのように人間や動物にくっついて繁殖地を広げる。総苞片が鈎状になっていて衣服につく。スイス人の発明家は、本種がくっついている様子から、ファスナーを思いついたという話がある。ヨーロッパ原産で、キク科ゴボウ属の越年草である。いわゆる「ひっつき虫」の一種である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 164mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

56.残雪

ミクリガ池の対岸に見える、浄土沢、雷鳥沢方面の別山山肌を撮った。残雪が見える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 102mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

57.室堂平に咲く花 -4 スイバ(蓚、酸い葉)

スイバは5~8月に花が咲く。和名スイバの由来は、茎や葉を口に入れて噛むと酸っぱいことから「酸(す)い葉」の意で名付けられたと。雌雄異株で、雄株は黄色っぽい淡紫色の小花、雌株は淡紅紫色の小花が穂状に咲いて目立つ。これは雌株のように思う。スイバの花は初めて見たが、淡紅紫色が目をひいた。背景が鮮明になるよう絞り込んで撮ってみれば良かった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 42mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

58.ミクリガ池

室堂のシンボルともいうべき標高2,405 mに位置する池。wikipediaには平仮名で「みくりが池」とも表記されるが、国土地理院の地形図や当地の看板などでは片仮名で「ミクリガ池」と表記されているとあった。確かに「中部山岳国立公園 室堂平 周辺のご案内」という案内板には「ミクリガ池」と示されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

59.雷鳥沢方面への道

ミクリガ池から北側へ、雷鳥沢方面へ向かう登山客が行き交う。右手にミクリガ池があり、正面の山は奥大日岳(2,611m)で、右へ行くと剣御前(2,777m)、別山( 2,880m)が連なる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

60.ミクリガ池とみくりが池温泉

カメラを右に振るとミクリガ池の向こうにみくりが池温泉の建物が見える。温泉のほうは平仮名でみくりが池温泉と書くようだ。ホームページには「みくりが池温泉は、標高2410mにある日本一高所の天然温泉です。源泉は地獄谷にあり、無加水・無加温、男女別の展望内湯が一つずつ。白く濁る硫黄の香りの100%掛け流しのお湯が、1日の疲れを温かく癒してくれます。」と紹介されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 26mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

61.ホテル立山

ミクリガ池から室堂平のホテル立山を眺める。wikipediaによれば、室堂平(標高2,450)に位置し、日本一標高の高い場所にある長野県のホテル千畳敷(標高2,612m、中央アルプス駒ヶ岳)に次いで日本で2番目に標高が高く、リゾートホテルとしては日本一標高の高い場所に位置する。立山黒部アルペンルートを運営する企業、いわゆる立山3社の1つである立山貫光ターミナル株式会社による経営。営業期間は例年4月16日より11月30日まで。着工は1969年(昭和44年)5月8日。5年の歳月と平地の標準建設費の3倍に及ぶ資金を費やし、1972年(昭和47年)8月28日に竣工[4]、同年9月1日に営業開始。ホテルは6階建て。フロントは3階にあり、立山黒部アルペンルートの室堂バスターミナルビルの2階と直結している。客室数は和室、洋室を合わせて85室(特別室、スイートルームを含む)、収容人員は289名。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 29mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

62.室堂平に咲く花 -5 ゲウム・モンタヌム -1

撮った写真をPictureThisで検索してみたら、ゲウム・モンタヌムとの答えだった。ゲウム・モンタヌムであれば、アルプス山脈やピレネー山脈などヨーロッパの山岳地帯に自生するバラ科ダイコンソウ属の多年草だそうだ。花が下向きに咲き、その後、受粉すると花が上向きになり、グレーがかった薄紫色の細長い糸のような雌しべが伸びる姿は個性的だとあった。山地性の花のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 87mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

63.室堂平に咲く花 -6 ウサギギク(兎菊)

PictureThisで検索したところアルニカと同定された。アルニカをwikipediaで調べてみると、キク科ウサギギク属の多年草の高山植物でウサギギクとあった。学名が Arnica unalascensis var. tschonoskyi という。花期は7-8月で、黄色い花を一輪つける。別名キングルマ(金車)というそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

64.室堂平に咲く花 -7 ハゼリソウ(葉芹草)

22属280種ほどからなるハゼリソウ科の1種である(wikipedia)。PictureThisでは、ハゼリソウ はハチなどの虫がたくさん集まってくる蜜源植物だそうだ。原産地以外では観賞用に栽培される他、農地の被覆や緑肥として利用されるという。これ以上の情報は得られなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 151mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

65.室堂平に咲く花 -8 キバナタカサブロウ(黄花高三郎)

タカサブロウという白い花に葉の形が似ていて黄色い花をつけることからこの和名がある。キク科タカサブロウ属の一年草である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 151mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

66.室堂平に咲く花 -9 ヒペリウム・ヒリキナム

黄色いいろいろな花が咲いていた。PictureThisで検索したら、ヒペリカム・カリシナムと同定された。沢山の茎を伸ばして先端に5cm前後の黄色い花が咲いていた。花には複数の長い雄しべがあり、先端にある橙色の花粉があるように記されていたが、それは解らなかった。高さは60cmぐらいとさほど高くなく、グランドカバーとして利用されるのが一般的であるという。ということは園芸種なのだろうか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 110mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

67.室堂平に咲く花 -10 ゲウム・モンタヌム -2

写真 62.でもこの種を撮ったが、ゲウム・モンタヌムの黄色い花である。同じ種とは思えない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 110mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

68.室堂平に咲く花 -11 シラホシカイウ (白星海芋)

サトイモ科のオランダカイウ属である。葉の表面に白斑模様が入るからこの名がある。この属の植物は、仏炎苞(苞のうち、ミズバショウのような肉穂花序包む大形のものや)葉が美しいものがあり観葉植物として栽培されるものがある。園芸ではカラー または、カラーリリー と呼ばれる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

69.立山本峰

立山という名称の山はない。立山三山は浄土山、立山本峰、別山という。立山三山は、南から、浄土山、立山本峰の雄山、そして別山からなり、阿弥陀「過去」、釈迦「現在」、弥勒「未来」の三世諸仏に擬えられる。立山三山の立山本峰は、南側から雄山(標高3,003m)、大汝山(標高3,015 m 最高標高峰)、富士ノ折立(標高2,999 m)である。残念ながら今回は雲がかかって、立山本峰を見ることができなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

70.別山

これは立山三山の北側の別山で、立山本峰群から真砂岳(2,861m)を挟んで奥に別山(2,880m)があり、北へ別山南峰、剣御前(2,776m)と続く。写真の一番左に小さく見える山が剣御前で、次の2792峰と呼ばれる高い山から右に下がった標高2,750mの別山乗越に「剱御前小舎」が建っているのが写真でも確認できた。展望の良い分岐点だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 35mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

71.浄土山 -1

雲に頭を隠した立山本峰の雄山の右(南側)に見える山の頂の雲がはがれてきた。ひょっとして雄山が望めるのではないかと期待した。写真の山は浄土山(2,831m)である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 21mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

72.浄土山 -2

浄土山の山頂が見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 20mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

73.浄土山 -3

と思ったら、また浄土山の山頂に雲がかかってしまった。左側の道は、一ノ越へのルートで、一ノ越を左に行くと雄山である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 20mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

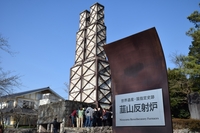

74.室堂広場

室堂バスターミナルへ戻ってきた。この「立山」と彫られた岩の向こうに見えるのが立山本峰だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

75.剣御前、別山、雷鳥沢方面を見おさめる

ライチョウを見るのは初めから無理と思っていたが、やはり泊まらなくては見ることが出来ない。でも、室堂平を散策し広大な立山連峰を眺められたことに感動を覚えたことに違いはなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|