NIKKOR Z MC105mm 試し撮り 舞岡公園 8月23日

APSーC 機 であるが、小型軽量であり、ホールディングの良い Z50 を今年の1月に購入した。同時に手に入れた NIKKOR Z DX 18-140mm とともに使い易さが気に入っている。NIKKOR Z DX 18-140mm は最短撮影距離は 140mm で 40cm まで寄れる。最大撮影倍率 0.33 はチョウの撮影にもマクロレンズ的に使用することが出来、重宝している。しかし、如何せん開放f値が、f3.5~6.3 と暗い。撮るうちに、NIKKOR Z MC105mm が欲しいという気持ちが募り、購入してしまった。

富士山五合目紀行とアップするのが前後してしまったが、8月23日に試し撮りがしたくなり、舞岡公園へ出かけた。以下、素人の感想である。

ピントがあった時は素晴らしい描写である。しかし外してしまうことも多かった。f4.5で絞り優先で撮影してみたが被写界深度は浅い。f6.3くらいを基本にして撮るのが良さそうだ。レンズはやや大きいが、レンズ・フードを外すとそれほどでもない。重さはあまり意識しないで済む

。RX10M4 と二丁持ちで行けそうである。

ヤマハギの周りを翔ぶキタキチョウ 8月23日 横浜市戸塚区 舞岡公園

|

1.イチモンジセセリ -1 比較的うまくピントを合わせることが出来た。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

2.ヤマノイモ(山の芋) こんな小さな花が咲いていた。さっそく、スマホを取り出し、Pictur This で調べるとヤマノイモと教えてくれた。ヤマノイモとはwikipediaによれば、ヤマノイモ科ヤマノイモ属のつる性多年草。または、この植物の芋として発達した担根体のことをいう。ジネンジョウ(自然生)、ジネンジョ(自然薯)、ヤマイモ(山芋)ともよばれ、とろろは粘性が非常に高い。とろろは、すりおろしてから白醤油や出汁などを加えてのばしとろろにするのが代表的な調理法である。ナガイモのとろろと比較すると遥かに粘り気が強い。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S

絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

3.キンミズヒキ(菌水引) 小さくて黄色い花が総状に集まって咲く。果実にはとげがあって、動物などにくっついて散布される。秋に野原や草地などを歩くと、衣服にパラシュート形の果実がつくのでよく知られた多年草である。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

4.ウラギンシジミ だいぶ翅が擦れてしまった夏型の個体である。ウラギンシジミは花には来ない。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

5.カラマツソウ(唐松草) 先週(8月16日)、ここ舞岡公園へ来た時もカラマツソウの写真を撮った。f4.5で撮ったが、被写界深度は浅い。葉は二回三出複葉と呼ばれる特徴のある形をしている。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

6.タカトウダイ(高燈台) -1 トウダイグサは上に伸びた草の先に椀状の葉があり、その中に黄色い花が咲く様が、油火を灯した燈台に似ていることからこの名が付いた。このタカトウダイは、wikipediaによると、草丈は70センチメートルほどとなり、背の高いトウダイグサの意で形態はよく似ている。葉は、茎の中程はヘラ型で互生するが、茎の頂部の葉は丸みの強いヘラ型の葉を5枚ずつ輪生する。茎の頂部からは放射状に花茎を伸ばす。花期は6月-8月。苞葉の中に黄色い花を複数つける。秋になると紅葉する。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

7.タカトウダイ(高燈台) -2 トウダイグサは、黄色い花が咲く様が、油火を灯した燈台に似ていることからこの名が付いたというが、タカトウダイは、さらに油火を灯した燈台に似ているようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

8.オミナエシ(女郎花) -1 和名の由来は、同属で姿がよく似ている白花のオトコエシ(男郎花)に対する「女郎花」で、全体にやさしい感じがするところから名付けられたとされる。別名は、敗醤(はいしょう)ともいうが、この花を室内に挿しておくと、やがて醤油の腐敗したような匂いになっていくことに由来する。オミナエシは絶滅危惧種のウスイロヒョウモンモドキの食草である。鹿の食害にあったその産地では、オミナエシの保護、植栽が行われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 220 ) 露出補正 なし |

|

9.オミナエシ -2 あまり良い写真ではないが、茎の上部で分枝して、花茎の先端に黄色い小花を平らな散房状に多数咲かせる。花期は夏の終わりから秋にかけてで、秋の七草の一つとして、日本では古くから親しまれている。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 560 ) 露出補正 なし |

|

10.オトコエシ(男郎花) -1 花期は8-10月。花序は集散花序で、多数の花を含む。そのような花序を散房状に付ける。オトコエシという和名はオミナエシに対立させる形で、より強豪であることを男性にたとえたものである。オミナエシは、姿がよく似ている白花のオトコエシ(男郎花)に対するオミナエシ(女郎花)だと説明されているが、どっちが先なのか?

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 220 ) 露出補正 なし |

|

11.オトコエシ -2 花は白色で、散房状に多数つく。花の形はオミナエシと同じようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 105mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

12.アレチヌスビトハギ(荒地盗人萩) Picture This で検索すると、アレチヌスビトハギと出たが、ヌスビトハギと区別がつかない。北アメリカ原産の比較的近年入ってきた帰化植物で長さ7〜8mmとヌスビトハギよりやや大きいそうだ。ヌスビトハギはマメ科ヌスビトハギ属の多年草で、ひっつき虫のひとつである。近似種が多い。f4.5ではピントが合う範囲が狭い。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 400 ) 露出補正 なし |

|

13.クサギ(臭木) -1 日当たりの良いところでは、クサギの花が満開になっていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

14.クサギ(臭木) -2 クサギの傍によると独特の匂いがあるが、これは花が匂うのではなく、葉が匂うのだそうだ。また、wikipediaによると、「クサギの花では明確な雄性先熟が見られる。野外観察によると、クサギの花の開花は午前中から午後の初めまでが多く、開花すると花冠は2日から3日にわたり開きっぱなしとなる。開花初日から雄蕊も雌蘂も花冠より長く抜き出して展開しているのであるが、開花初日では雄蘂は完全に展開するのに対し、雌蘂の展開は不完全であった。2日目になると雄蕊はしおれ、雌蘂では柱頭が2つに裂開して受粉可能な状態になった。...」と記載されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 125 ) 露出補正 なし |

|

15.クサギ(臭木) -3 さらに寄ってみた。この日(8月23日)はクサギの花に来る黒いアゲハたちを見ることはなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 560 ) 露出補正 なし |

|

16.案山子 稲も黄色くなってきて、案山子が設けられていた。これは「ピカチュウ」(ポケットモンスターシリーズに登場する916種のポケモンのうちの一種)だ。よくできている。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

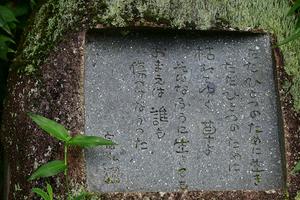

17.星野富弘さんの詩碑 南門から古民家へ向かう散策路に星野富弘さんの詩「まむし草の実」を刻んだ詩碑がある。詩画作家 星野富弘さんが2019年10月24日に舞岡公園に来園されたそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 200 ) 露出補正 なし |

|

18.ツルボ(蔓穂) -1

チダケサシのような花だったが、Picture This でツルボとでた。地下に球根があり、秋の初めにピンク色の花が密生した細長い穂を出す。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 560 ) 露出補正 なし |

|

19.ツルボ(蔓穂) -2 出来るだけ花の全体にピントが来るようにカメラの位置を変える。チョウの撮影よりは自由度は高い。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

20.ミソハギ(禊萩) ミソハギの和名の由来はハギに似て禊(みそぎ)に使ったことから禊萩、または溝に生えることから溝萩によるといわれる。千屈菜(みそはぎ)は秋の季語である wikipedia。箱根湿性花園では群落が見られるが、咲いている時期が違う。箱根湿性花園に咲くのは近縁種のエゾミソハギだと思う。地域にもよるようだが、エゾミソハギが7月中旬に咲き、遅れてミソハギが咲きはじめるようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

21.ナンバンキセル(南蛮煙管) 先週来た時にも咲いていたが、この日にはまた新しい花が咲いていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 2200 ) 露出補正 なし |

|

22.コミスジ飛翔 この日もチョウはとても少ない。コミスジが飛んでいた。コミスジのピントは外れてしまっている。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

23.イチモンジセセリ -2 ピントが合うと解像度は高い。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 450 ) 露出補正 なし |

|

24.オクラ -1(秋葵) 撮ってきた写真を整理していたが、フヨウとばかり思いこんでいたものの。どうも葉っぱが違う。オクラだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 105mm ISO 100 ) 露出補正 なし |

|

25.オクラ -2(秋葵) オクラの開花は夜から早朝にかけてで、昼には萎んでしまう。開花後、上方に向かって莢(さや)る。が出てくる。緑色もしくは赤い果皮で長さ5 - 30 cmの先の尖った形の五稜の果実をつける。私たちが食べている、粘りけのある実である。絞り優先に設定している絞り値をf16にして撮ってみた。前の写真とボケ具合が違う。花全体がシャープになった。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f16 1/500秒 105mm ISO 720 ) 露出補正 なし |

|

26.ムカシヨモギ(昔蓬) キク科ムカシヨモギ属の一種である。似たような花が沢山ある。ハルジオンも同じ仲間だ。Picture This 検索したらヘラバヒメジョオン(箆葉姫女苑)と出た。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 450 ) 露出補正 なし |

|

27.キツネノマゴ(狐の孫) 見逃してしまいそうな小さな花だ。よく見るととても可憐である。枝先に円錐形または短い円筒形の穂状花序をつくり、密に花をつける。花冠は淡色で下唇内面は淡紅紫色、長さ7mm、筒部は長さ4mm、上唇は三角状で先は2裂し、長さ2mm、下唇は広楕円形で先は2裂し、長さ4mm。さく果は長さ4.5〜7mm、幅1.5mm。 種子は卵円形で4個、長さ1.2mm。花期は8〜10月である。(平凡社刊「日本の野生植物」孫引き参照)

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

28.ハチス(波知須) ふと、目を上げるとハチスの花がひとつ咲いていた。ハチスはアオイ科フヨウ属ムクゲ(槿)の別名である。古い時代のムクゲの呼び名「木波知須(キハチス)」が略されて、 「ハチス」と呼ばれるようになったようである。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

29.ツリガネニンジン(釣鐘人参) 和名ツリガネニンジンの由来は、花が釣鐘形で、根の形がチョウセンニンジンに似るのでこの名があるという。ソバナ (岨菜)の近縁種である。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 360 ) 露出補正 なし |

|

30.コバギボウシ(小葉擬宝珠) 花期は7-9月で、漏斗型の濃い紫色から淡紫色の花をやや下向きにつけ、筒部に透明な線が入る。花軸につく蕾が下部から上部へと開花していく。オオバギボウシに比べると全体に小さい。(wikipedia) この種の花は、蕊にしっかりピントを合わせなくてはならない。絞り込んだ方が良さそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 220 ) 露出補正 なし |

|

31.ヤマハギ(山萩) -1 秋の七草のハギは本種を指す。花期は6~9月で花序は、葉のつけ根から長い柄を出して、エンドウのような総状花序となり、長さ12~15mmの蝶形の紅紫色の花を10個ほどつける。これまで、この総状花序全体を見てしまって、ひとつひとつの花を見ていなかった。f11で撮ってみた。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 105mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

32.ヤマハギ(山萩) -1 新調したレンズでは、難なく近接撮影が出来る。今まで見えなかったものが見えてくる。この日はチョウが少なかったので、路傍に咲く小さな野草の花を撮り歩いた。マクロレンズを付けたファインダーで見る小さな花は、なかなか新鮮な画であった。風が吹くと、ファインダーから消え、ピントが外れる。

Nikon Z50 NIKKOR Z MC 105mm f2.8 VR S 絞り優先優先オートで撮影 ( f4.5 1/500秒 105mm ISO 250 ) 露出補正 なし |