1月に都電荒川線に乗った。昭和29年から3年間ほど、駒沢に住んだことがある。小学校の6年から中学2年にかけてであった。当時のいわゆる玉電は、渋谷から二子玉川へ、いわば本線が走り、駒沢は三軒茶屋から4つ目の駅だった。私立の中学を受験した時もこの玉電に乗って渋谷に向かった。雪が降った日で、玉電は大橋から道玄坂の上までの坂道を登れなかった。親父がタクシーで受験校まで連れて行ってくれたのを思い出す。

その玉電は、今や世田谷線として、三軒茶屋と下高井戸の間を専用軌道を走る。美しいカラフルな車体がTVドラマなどでもしばしば登場する。そういえばこの世田谷線にはまだ乗ったことがないと思い、午前中に雨がやみ暖かくなったこの日、思い立ってG12を持って出掛けた。

なお、松陰神社のことについては、Wikipediaの記述を多々引用させていただいた。

1.三軒茶屋駅

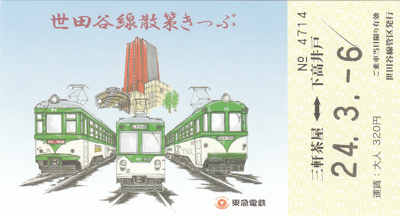

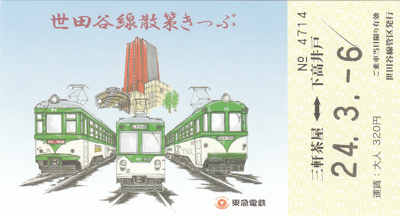

横浜から東横線で渋谷に出て、田園都市線の乗換、三軒茶屋に着いたのは12時半少し前だった。世田谷線三軒茶屋駅の切符売場で、沿線内なら何度乗り降りしても良い320円の「世田谷線散策きっぷ」を買った。1回の乗り降りでは140円なので、3回でもとがとれる。

世田谷線の三軒茶屋駅は線路が1本しかない。停まっている電車が発車してから、次発の電車がやってくる。あとで気がついたことだが、電光行き先表示板の「下高井戸」がはっきり見える。シャッタースピードは1/125秒だった。偶然旨くいったのはこの1枚だけ。先日都電荒川線で経験しているのに、このことを全く忘れてしまい、明るいところで撮った電車はすべて、行き先表示を写し撮れていない。同じ失敗をしてしまった。308・レッド

世田谷線の三軒茶屋駅は線路が1本しかない。停まっている電車が発車してから、次発の電車がやってくる。あとで気がついたことだが、電光行き先表示板の「下高井戸」がはっきり見える。シャッタースピードは1/125秒だった。偶然旨くいったのはこの1枚だけ。先日都電荒川線で経験しているのに、このことを全く忘れてしまい、明るいところで撮った電車はすべて、行き先表示を写し撮れていない。同じ失敗をしてしまった。308・レッド

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/125秒 9.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

2.三軒茶屋を出発

三軒茶屋駅を出発した電車は、西太子堂へ向かう。私はここは電車に乗らずに歩くことにした。西太子堂駅まで300mだ。世田谷線は若林の環七の踏切以外は全て専用軌道を走る。308・レッド

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5 1/1250秒 12.1mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

3.目青不動尊

三軒茶屋駅の裏手に回り、世田谷線線路沿いを西太子堂に向けて、歩き始めた。すぐ右側に天台宗竹園山最勝寺教学院目青不動尊というのがあった。目黒川傍に勤務先があったときに、よく初詣に出かけた目黒不動が有名だが、五色不動といって、五行思想の五色(白・黒・赤・青・黄)の色にまつわる名称 や伝説を持つ不動尊があるそうだ。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/1250秒 9.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

4.三軒茶屋の高層ビル

目青不動尊を出てきたところから、三軒茶屋駅の方を振り返ると、1996年にできたキャロット・タワーという高層ビルがそびえていた。307・バイオレット

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/1250秒 9.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

5.西太子堂駅

西太子堂駅の三軒茶屋行きのホームに上がってみる。都電荒川線と同様に改札口はない。オレンジ色の車体がきれいだ。309・オレンジ

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/1250秒 13.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

6.若林稲荷神社

次の若林へは若林稲荷神社を見て行こうと、少し線路から離れて歩く。由緒としては江戸時代中期の明和6年(1769)にこの社へ土地が奉納されたという記録があるそうで、その頃もしくはそれ以前からあったことが知られている。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.6 1/1250秒 6.1mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

7.若林稲荷神社本殿

紅い鳥居をくぐり、狐様のお出迎えを受け、朱塗りの本殿に参る。どこから見ても稲荷神社であるが、本殿の額を見ると「稲荷神社・天祖神社」と書かれていた。これは、もともと代田にあった神明社を合祀したものだという。神明社は常林寺という寺の内宮だったそうだが、明治10年(1877)に常林寺が焼失してしまったため、この稲荷神社に合祀されたということだそうだ。だからここには、稲荷神社の倉稲魂命と天祖神社(神明社)の天照大神が祀られていることになる。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/1000秒 6.1mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

8.環七若林踏切

世田谷線は交通量の多い国道138号線(環状7号線)と平面交差する。信号も鉄道優先でなく、電車が信号に従って停車し、道路交通に合わせて信号が変わるのを待つ。自動車はこの踏み切りに関しては「一旦停止」の義務はなく、ただの信号機のある交差点である。306・イエロー

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/1250秒 13.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

9.若林天満宮

境内には紅梅、白梅が咲いていた。若林天満宮(若林北野神社)は環状七号線沿いの若林駅近くにある小さな神社だ。祭神は菅原道真で学問の神様で、創建不明であるが本社は15世紀以前からこの場所にあったと伝えられる。道路沿いにすぐ階段があり、数段上るともう本堂で、境内も狭い。環状七号線建設時に道の拡張に伴って境内の前の方は大幅に削られ、先に訪れた若林稲荷神社に合祀され、本堂だけが残されて現在のような寂しい状態になったそうだ。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/1000秒 6.1mm ISO400 ) 露出補正 +0.7段

|

|

10.世田谷線車内

若林から次の松陰神社前まで、初めて三軒茶屋駅で購入した「世田谷線散策きっぷ」を使用して電車に乗った。車内は明るい。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/320秒 6.1mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

11.松陰神社

駅前の賑やかな商店街を抜け、松陰神社の正面に出る。初めて訪れたがとても立派なお社である。山口県萩市にも松陰神社があり、1984年か85年だったか、福岡勤務時代、夏休みに萩、津和野へ家族旅行をした思い出があるが、その折に参拝した記憶がある。松陰神社は、江戸時代末(幕末)の思想家・教育者である吉田松陰を祭神とする神社であり。松陰の墓所があるここ世田谷と、松陰の生誕地である山口県萩市にある。どちらも、学問の神として崇敬を受けている。世田谷の鎮座地にはかつて長州藩主の別邸があった。松陰が安政の大獄で刑死した4年後の文久3年(1863年)、高杉晋作など松陰の門人によって小塚原の回向院にあった松陰の墓が当地に改葬されたとのこと。明治15年(1882年)11月21日、門下の人々によって墓の側に松陰を祀る神社がここ、世田谷に創建されたとのこと。現在の社殿は昭和2年から3年にかけて造営されたものである。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5 1/1250秒 15.7mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

12.吉田松陰の墓所

吉田松陰は長州藩士にして思想家、教育者、兵学者。明治維新の事実上の精神的理論者とされる。安政5年(1858年)、幕府が勅許なく日米修好通商条約を結ぶと松陰は激しくこれを非難、老中・間部詮勝の暗殺を企てた。長州藩は警戒して再び松陰を投獄。安政6年(1859年)、幕府の安政の大獄により長州藩に松陰の江戸送致を命令。松陰は老中暗殺計画を自供して自らの思想を語り、同年、江戸伝馬町の獄において斬首刑に処される、享年30(29歳没)。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/1250秒 6.1mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

13.松陰神社御社殿

大鳥居をくぐって参道をまっすぐ進むと立派な社殿があった。吉田松陰ほか烈士の墓所はこの左側にある。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/1250秒 13.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

14.松下村塾

有名な松下村塾は 山口県に現存する。 この写真は世田谷の松陰神社の境内にある模築である。長州で松陰の叔父・玉木文之進が開いた松下村塾は、近所で塾を営む久保五郎左衛門が名前を引き継いでいた。松陰の幽囚室での講義に久保五郎左衛門が聴くようになると自然と松陰が塾の主となる。当初は3畳という僅かな幽囚室で行なわれていたものの、受講するものが増え杉家の納屋を塾舎に改修。ここに世に有名な松下村塾が誕生した。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/500秒 6.8mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

15.石燈籠

境内には毛利元昭公を始め、先生門下の伊藤博文、山縣有朋等の縁故者より奉献された32基の石燈籠がある。その燈柱に刻されている文字は書家竹山先生の所謂、八分隷書体に成るもので貴重な文化財であるとのこと。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/500秒 8.9mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

16.石燈籠と白梅

並んだ石燈籠の端に白梅が咲いていた。松陰神社の参拝を終え、再び商店街を通って世田谷線の松陰神社前に戻った。

Canon PowerShot G12 F.2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4 1/1250秒 8.9mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

世田谷線の三軒茶屋駅は線路が1本しかない。停まっている電車が発車してから、次発の電車がやってくる。あとで気がついたことだが、電光行き先表示板の「下高井戸」がはっきり見える。シャッタースピードは1/125秒だった。偶然旨くいったのはこの1枚だけ。先日都電荒川線で経験しているのに、このことを全く忘れてしまい、明るいところで撮った電車はすべて、行き先表示を写し撮れていない。同じ失敗をしてしまった。308・レッド

世田谷線の三軒茶屋駅は線路が1本しかない。停まっている電車が発車してから、次発の電車がやってくる。あとで気がついたことだが、電光行き先表示板の「下高井戸」がはっきり見える。シャッタースピードは1/125秒だった。偶然旨くいったのはこの1枚だけ。先日都電荒川線で経験しているのに、このことを全く忘れてしまい、明るいところで撮った電車はすべて、行き先表示を写し撮れていない。同じ失敗をしてしまった。308・レッド