岩手・秋田・山形 ドライブ旅行<5月19日~22日> (6・終) 鶴岡と加茂水族館 5月22日

鶴岡で昼食にしよう。すしを食べたい。K 夫人がスマホで鶴岡の旨い寿司屋を検索してくれた。決めたのは「金太郎寿し」というところ。駐車場も広い。ネタも良く、「中とろ」を何回もお代わりした。旨かった。

次は楽しみにしていた加茂水族館だ。愛称は「クラゲドリーム館」でクラゲの水族館として知られる。見たこともないクラゲが展示されていて、足を止めることが多かった。クラゲの世界を堪能した。

水族館の屋上広場に出ると漁港の向こうに鳥海山の美しい姿が見えた。この日は、月山と鳥海山、両方の全容を見ることができた。

午後2時、横浜への帰路につく。山形自動車道→東北中央自動車道米沢経由→福島JCT→東北自動車道→首都高→横浜というコースだ。山形自動車道から東北自動車道に入るのは、仙台と白石の間の村田JCTと思っていたが、Kさんは山形自動車道の山形JCTで新しい東北中央自動車道に入り、米沢を経由して、福島JCTへ出て東北自動車道へ合流するコースを選んだ。もちろん初めて走る道だった。

羽生で夕食にして、首都高を箱崎経由で横浜に戻り、それほど遅い時間にならずに帰宅することができた。4日間で1500kmを越す走行距離であった。

今回もKさんご夫妻には、宿の予約、コースの選定と行程、見どころのピックアップ、食事処の検索等々、大変お世話になった。お陰様で楽しいドライブ旅行をことができた。感謝に堪えない。「ありがとうございました」

|

21.鶴岡市文化会館 羽黒山五重塔を出て、30分ほどで鶴岡市街に入った。大きな駐車場があったので車を停めたが、ここは何かの施設の駐車場のようだ。前方には大きな建物があった。「相銀タクト鶴岡」と呼ばれる鶴岡市文化会館だった。大ホールの客席数が1,120席、多目的鑑賞室15席があるコンサートホールで、その他にも小ホール/練習室/会議室/楽屋/託児室 がある。2017年8月に完成。同年9月1日には、鶴岡に本店を置く荘内銀行が命名権を取得 し、指揮棒のタクトに由来する「荘銀タクト鶴岡」という愛称になった。9月30日には竣工式が挙行され、2018年3月18日にNHK交響楽団とソリストのピアノに仲道郁代を迎え、こけら落し公演が行われグランドオープンしたそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 10mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

22.荘内藩校 致道館 鶴岡城の城下町エリアを歩いてみようと「荘銀タクト鶴岡」の駐車場から歩き始めると、すぐ右側に、庄内藩の藩政立て直しを目的に文化2年に庄内藩酒井家9代忠徳が創建した藩校である「致道館」があった。現在は表御門、聖廟、御入間( 藩主が来た時に入る所で全4 部屋のうち、特に御居間の天井と床下は、賊の侵入を防ぐようになっている)などが残され一般公開されている。ここで戊辰戦争の降伏条件の言渡しが新政府軍黒田清隆から忠篤公へ行われたという。この日は水曜日で休館だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 10mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

23.鶴岡アートフォーラム

道路の反対側には2005年3月に竣工した全面ガラス張りの鶴岡アートフォーラムがあった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 14mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

24.大宝館 鶴岡アートフォーラムの先を左に曲がって大山街道を致道博物館のほうに向かって進む。右手は鶴岡公園(鶴ケ丘城址公園)になっている。大宝館があった。大宝館は大正天皇の即位を記念して建てられた、オランダバロック風の窓と、ルネッサンス風のドームを持つ洋風建築だ。現在は人物資料館として公開され、鶴岡が生んだ先人たちの偉業をたたえる資料を展示している、ここも水曜日は休館だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 23mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

25.鶴ケ丘城址公園 道路を渡って、鶴ケ丘城址公園の入口まで行ってみた。堀から護国神社が見える。庄内藩酒井家が約250年居城とした鶴ケ丘城は、明治4年(1871年)廃藩置県により廃城となり、明治9年(1876年)には城内の建築物は全て破却され鶴岡公園となった。明治10年(1877年)本丸跡に藩祖酒井忠勝を祀る荘内神社が設けられた。荘内神社は護国神社の奥にある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

26.慶應義塾大学先端生命科学研究所 再び道路を渡って、少し先の左側に慶應義塾大学先端生命科学研究所が見えた。慶應義塾大学の付属研究所であるが、知らなかった。慶應義塾は当研究所を「アカデミックベンチャー」と位置付け、失敗を恐れず未知の領域に果敢に挑戦し、新規先端技術の開発を積極的に推進させている。細胞工学、分析化学、代謝工学、分子遺伝学、ゲノム工学や情報科学といった異分野の研究者を集め、ITを駆使した「統合システムバイオロジー」という分野の開拓を推し進めているという。2001年4月、鶴岡タウンキャンパスに設置された本格的なバイオの研究所。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 10mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

27.致道博物館 「旧西田川郡役所」 信号のある交差点の筋向いには致道博物館がある。鶴ケ丘城の三の丸、酒井家の御用屋敷跡に整備された博物館。明治時代の儀洋風建築「旧西田川郡役所」「旧警察署庁舎」と田麦保の多層民家「旧渋谷家住宅」が移築されている。写真は「旧西田川郡役所」で、創建は1881年(明治14年)で1972年(昭和47年)に移築された。致道博物館も水曜日は休みで観光客はここへは水曜日に来るものではない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 23mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

28.致道博物館 「旧鶴岡警察庁舎」 ひときわ目立つブルーの洋館は、1884年(明治17年)に創建され、1957年(昭和32年に移築された「旧鶴岡警察庁舎」で、明治前期に建設された擬洋風建築のひとつの到達点を示すものといわれている。外部窓廻りなどにルネッサンス様式を模しているが、屋根の大棟、破風妻飾りなど在来様式も巧みに取り入れているという。さて、車に残って美味しい寿司屋をスマホで探してくれていたK夫人のところに戻る。「金太郎寿し」は最高だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 22mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

29.加茂漁港から鳥海山の眺め 鶴岡の「金太郎寿し」 から、次の目的地である日本海に面した加茂水族館へ向かう。 15分ほどで着いた。加茂漁港の向こうに鳥海山が眺められた。鳥海山は、山形県と秋田県に跨がる標高2,236mの活火山である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 22mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

30.加茂水族館 -1 庄内の魚 クラゲの展示数世界一を誇る鶴岡市立加茂水族館 に入る。まず、庄内の魚の展示があった。スズキやマダイが泳いでいる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/50秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

31.加茂水族館 -2 アカエイ 荘内では「あがえ」と呼ばれるアカエイ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/125秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

32.加茂水族館 -3 降海する魚 シロザケ(稚魚)。川で孵化した後、海に降った状況を再現し、成長の様子が観察されている。3~4年、海で成長したのち、生まれた川に戻り、産卵すると一生を終える。これは昨年の冬に生まれて3月にもらってきたシロザケのこどもだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/80秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

33.加茂水族館 -3 オワンクラゲ

クラゲの展示室に入ってきた。これはヴィクトリアのオワンクラゲで、2008年に下村脩氏がノーベル賞を受賞し話題になったクラゲ。傘のふちに緑色の蛍光タンパク質(GFP)があり、UVライトを当てると緑色に発光する。日本産のオワンクラゲより発光が強い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/20秒 13mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

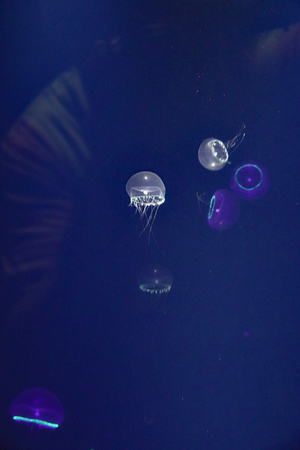

34.加茂水族館 -4 この水槽には、色鮮やかないろいろなクラゲが泳いでいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/80秒 26mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

35.加茂水族館 -5 ハナガサクラゲ 好物は生きた小魚だが、入手出来ないことが多いのでアジの切り身を与えているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/160秒 28mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

36.加茂水族館 -6 フウセンクラゲ 長い2本の触手を持ち、小型の甲殻類等を効率よく捕まえて食べるという。クラゲは肉食なのだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/25秒 21mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

37.加茂水族館 -7 プロカミアジェリー(仮称) 傘径50cmにもなる大型のクラゲで1mの個体も確認されている。日本のアカクラゲと見た目は似ているが、赤い縞模様はこちらのほうが毒々しく見えるようだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 21mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

38.加茂水族館 -8 アマガサクラゲ 「かごしま水族館と同時公開・世界初展示」となっていた。姉妹園館「かごしま水族館」からポリプを譲り受けて繁殖させたとのこと。100m以深で普通にみられるが、浅いところでは稀で、生態は謎が多い。説明書きでは、アマガサクラゲはミズクラゲ科だが、ミズクラゲは、生体→受精卵→プラヌラ→ポリプ→ストロビラ→エフィラ→メテフィラ、そして成体という生活環をもつが、ポリプは根(ストロン)を伸ばして自分と同じポリプを増やす。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/60秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

39.加茂水族館 -9 キタミズクラゲ 荘内での出現記録は、1979年に遊佐町の地引網に入ったのみ。成長すると傘のふちが茶色に染まる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/80秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

40.加茂水族館 -9 パープルストライプジェリー 傘径が1mにもなる大型のクラゲで、ここではミズクラゲを餌として与えているという。成長すると傘に紫の放射状の縞模様が出る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/200秒 19mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

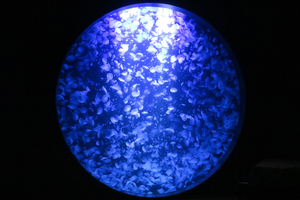

41.加茂水族館 -10 クラゲ ドリームシアター クラゲ専用の水槽としては世界最大級の直径5mに、数千匹のクラゲはゆらゆらと泳ぐ神秘的な光景だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/100秒 12mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3段 |

|

|

42.加茂水族館 -11 クラゲ ドリームシアター 部分 クラゲ ドリームシアター に近づいて、ミズクラゲの泳ぐ姿を撮った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/100秒 27mm ISO3200 ) 露出補正 -0.3 |

|

|

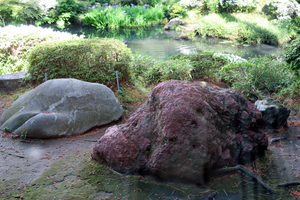

43.キタゾウアザラシ 水族館の建物の外に出た。キタゾウアザラシがいた。キタゾウアザラシは北太平洋の北アメリカ大陸西岸に棲息するが、2017年10月16日には山形県の海岸で1匹が見つかり、ここ鶴岡市立加茂水族館に保護された。集団での棲息地から遠い日本での放流は不適切と判断した同水族館が、2018年3月17日から一般公開している。キタゾウアザラシはアシカ亜目の中ではミナミゾウアザラシに次いで2番目に身体が大きい種である。 20年位前だろうか、江ノ島の水族館で見たミナミゾウアザラシの「ミナゾウ君」(体調4.5m)はとても印象に残っている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250 ) 露出補正 -0.3 |

|

|

44.もう一度 鳥海山 加茂水族館で、今回の東北ドライブ旅行の見どころはすべて終えた。八幡平も秋田県側に入って晴れたし、最終日にはギフチョウにも会えたし、月山、鳥海山の全容を見ることができた。加茂水族館の屋上広場から海の向こうに見える鳥海山を瞼に焼き付けた。帰路は順調に走り、横浜には夜9時に到着した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 37mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|