津和野から、再びバスに乗り、最後の目的地である宮島へ向かう。津和野から国道187号線を走り、六日町で中国自動車道に上がる。島根県からいったん山口県岩国市に入り、中国自動車道の最高地点721mを通過して広島県に入った。広島北から広島自動車道を走って山陽道に入り、宮島で下りた。昼食はこの日もバスの中で弁当だった。

宮島口の大きな駐車場から歩いてフェリーの乗り場へ行く。この日は行楽シーズンの土曜日で、さすが人が多い。フェリーは予約されていて、待たずに乗船できた。宮島桟橋で待っていてくれた清盛通りと呼ばれる表参道商店街にある「だいこん屋」という土産物屋さんの女性が厳島神社参拝のガイドをしてくれた。とても丁寧に説明してくれたが、人が多く、聴き取りにくかった。

この日は大潮だった。後で調べたところこの日の干潮のピークは、15時52分で、潮位は30cm(平均海水面=海抜)とあった。満潮は午前10時ごろで、潮位は350cmになる。

私たちが厳島神社を見学していたのは午後2時から3時くらいの間で、十分、鳥居まで歩いて行けるほど潮が引いていた。 潮位100cm以下で鳥居まで歩いて行けるといわれ、 250cm以上で嚴島神社が海に浮かんで見えるという。

厳島神社は推古天皇元年(593)、佐伯鞍職(さえきくらもと)により創建されたと伝えられている。説は、色々あるそうだがが、「いつき島にまつれる神」という意味から、「伊都伎島(いつきしま)神」、「厳嶋神社」等呼称され、現在は、「嚴島神社」となっているという。原始宗教のなごりで、島全体が神の島として崇められていたので、陸地では畏れ多いと潮の満ち引きするところに社が建てられたのだそうだ。 平清盛が久安2年(1146)安芸守に任官され、平家の守護神として尊崇し、平家一門の権力が増大するにつれてこの社を尊崇する度合いも増し、社殿を現在の姿に造営したと伝えられる。

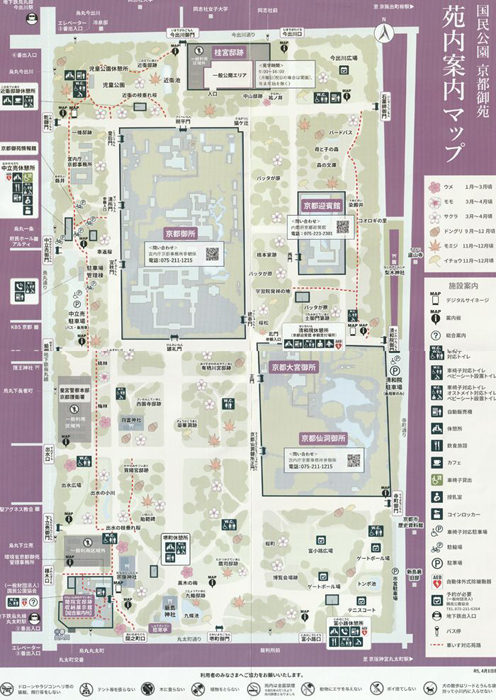

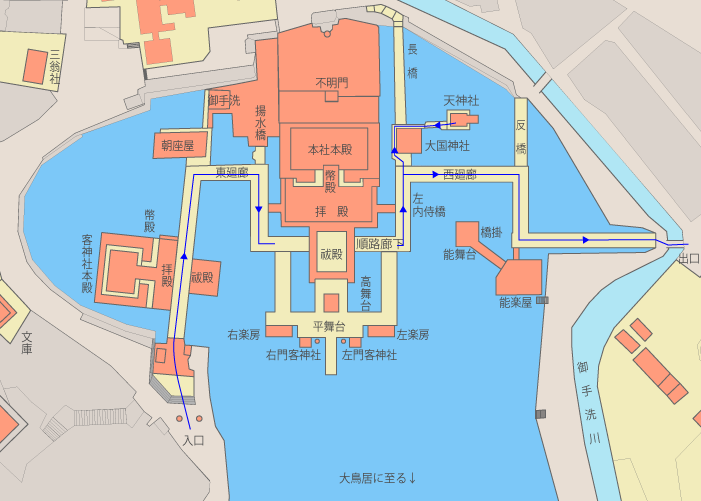

厳島神社の参拝順路は決められている。(厳島神社ホームページより)

まず海から見て左側から、海の上に築かれた廻廊に上がる。客神社本殿から東廻廊、本社拝殿から幣殿、その奥の本社本殿にお参りして、西廻廊を通って、反橋の前を通り、能舞台を見て、海側から見て右側の出口から出るようになっている。撮った写真の説明は、宮島観光協会のホームページを参照させていただいた。出口から少し大鳥居のほうへ歩いていくと階段があって、海に下りることができた。もちろん大鳥居まで歩いてみた。

厳島神社の参拝と見学を終え、案内してくれた女性の土産物屋さんに集合して、宮島桟橋へ戻った。

午後3時半ごろ、フェリーで宮島口へ。宮島口から再びバスに乗り、岡山に向かう。190kmのドライブになった。そして、19時33分発の新幹線に乗車し、今回の駆け足のツアーを無事、終えることになった。

往きに岡山駅で下電観光バスに乗ったときに、声は大原麗子さんから、「今回このバスは1,000km走ります。ゆっくり見たい、時間が足りないと思われるでしょうが、できません。今回は下見だと思ってください。」と釘をさされていた。確かにバスの乗っている時間のほうが長かったようにも思うが、「もう一回来てみたい」と思うところを観ることができた楽しい旅行だった。そして、3日間の快晴と、満開の桜のもてなしは、何にも代えられなかった。

114.フェリー

宮島口から宮島桟橋までのフェリーは、JR西日本フェリーと宮島松大汽船の2社が頻繁に運航していて、運賃は片道 大人ひとり180円、SUICA、PASMOも利用できる。所用時間は約15分だった。私たちが乗船したのは松大汽船だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/640秒 36mm ISO100 )露出補正 なし

|

|

115.フェリーの客室から

フェリー客室のガラス越しに、宮島を眺める。午後1時半、潮は引いていて、大鳥居近くまで歩く人の姿が見られた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

116.石造りの鳥居

フェリーの桟橋からしばらく右側に海を見ながら歩くと、左側から表参道商店街(清盛通り)が合流するところに、石造りの鳥居があった。海に立つ朱色の大鳥居に遠慮してか、質素な鳥居だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

117.表参道商店街

海寄りから1本中に入った通りが清盛通りと呼ばれる表参道商店街だった。ここで私たちが歩いてきた海寄りの道と合流する。案内してくれている女性の土産物屋さんもこの商店街にあり、参拝が終わるとそこに集合だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 17mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

118.干潮 大鳥居

この写真を撮った時刻は午後2時ちょっとすぎ。厳島神社の参拝入口を目指して海沿いを歩いていると、右側に大鳥居が見えてきた。大鳥居まで潮の引いた海を歩いている人たちが見える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

119.干潮 厳島神社

参拝入口のほうへ曲がると、厳島神社のお社まで水が引いていた。厳島神社の境内は、宮島の「御笠浜(みかさはま)」の中心に位置し、浜の入江に沿うようにして建てられている。そのため昇殿するためのメインとなる出入口は、浜の東西に位置する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

120.大鳥居の扁額

大鳥居の扁額に何と書かれているか見たかったので、望遠で引いてみた。 「伊都岐島神社」と書かれていた。反対側(海側)には「厳島神社」と書かれているそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 181mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

121.参拝入口

参拝入口からすぐのところに国宝・客神社(まろうどじんじゃ)がある。 厳島神社本社と同様に、本殿・幣殿・拝殿・祓殿からなり、厳島神社の祭典は、この客神社から始まりまる。天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)・活津彦根命(いきつひこねのみこと)・天穂日命(あめのほひのみこと)・天津彦根命(あまつひこねのみこと)・熊野櫞樟日命(くまのくすびのみこと)の5男神が祀られている。摂社の中でも一番大きく、厳島神社の祭事のおりには、一番先に神職がお参りするという。 右側には、右門客神社、平舞台が見える。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

122.祓殿 拝殿

同じ位置から広角で撮ると、平舞台の後ろ側にある祓殿が見える。その奥に厳島神社の拝殿、幣殿、本社本殿と続く。これから、左側の東廻廊を渡って拝殿の脇から、祓殿へと進む。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/640秒 10mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

123.参拝廻廊入口

ここから廻廊に入る。左側は客神社本殿、右側にその祓殿があり、廻廊の入口には、世界文化遺産 国宝厳島神社と記されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

124.拝殿

参拝廻廊に上がったところから右側に厳島神社本社の拝殿が見えた。これから回って拝殿に行く。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

125.鏡の池

まっすぐ進むと左側に鏡の池があった。清水が湧き出ていて、潮が引くと手鏡のように見えることから鏡の池と呼ばれている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/800秒 23mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

126.枡形

廻廊は本社拝殿のほうに右に曲がる。その右に曲がったところから、客神社祓殿と右楽房の間から大鳥居を望む。客神社祓殿と廻廊で囲まれたところを、枡形という。毎年旧暦6月17日に行われる「管絃祭」で御座船や阿賀・江波の曳船がここで船を3回廻すそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 31mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

127.五重塔

右へ曲がったところから、今通ってきた参拝入口からの廻廊を眺める。廻廊の向こうに豊臣秀吉と加藤清正を祀る豊国神社の五重塔が見える。五重塔は高さ27.6mある。応永14年(1407)建立で桧皮葺で和様・唐様を融合した見事な建造といわれる。内部は彩色がしてあり豪華絢爛で、内陣の天井には龍が、外陣の天井には葡萄唐草の模様が描かれているそうだ。国の重要文化財に指定されている。ツアーの私たちは、とても見学できる時間はない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 10mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

128.大鳥居 東回廊から

本社拝殿に向かう廻廊の途中から、大鳥居を撮った。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 37mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

129.厳島神社祓殿

祓殿の前まで来て、平舞台の脇を海側に下がって、祓殿を撮る。 祓殿はお祓いをするところで、管絃祭の時に鳳輦(ほうれん・屋根の上に金色の鳳凰の飾りをつけた輿 )、御輿が置かれる場所であり、また雨天時の舞楽奉奏などに使われるそうだ。wikipediaによれば、祓殿は拝殿の手前に棟を直交させて建つ入母屋造、妻入の建物で、桁行6間、梁間3間である。全面吹き放し(柱間に壁や建具を入れない)の開放的な建物である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

130.大鳥居 平舞台から

潮は引いているが、こちら側に向かって、道のように水たまりができている。今日は海に浮かんでいる大鳥居は見られないが、どんな感じなのだろうか。祓殿の前の高舞台に対し平らなところを平舞台という。寝殿造りでいえば庭にあたるところで、束石は赤間石で毛利元就の寄進といわれている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

131.拝殿内部

拝殿は、参拝者がご祭神と向き合い、お祓い・参拝をするところ。拝殿の下から見上げると棟が2つ見え、その上を一つの棟で覆っている。これを三棟造りといい、奈良時代の建築様式だそうだ。大鳥居からの距離は、百八間(約196m)ある。 厳島神社の祭神は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、田心姫命(たごりひめのみこと)、湍津姫命(たぎつひめのみこと) の3柱で、「宗像三女神」と総称される。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/320秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

132.武者の絵

拝殿の脇に板に描かれた武者の絵が奉納されていた。絵の由緒が気になった。厳島神社は平家の信仰があるが、平家武者の絵なのだろうか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/80秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

133.能舞台と能楽屋

拝殿から本殿への参拝を終え、西廻廊へ進む。右手に今まで見てきた朱色と趣を異にする墨色の能舞台(左)と能楽屋が見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

134.能舞台

永禄11年(1568年)毛利氏は、観世太夫を招き、仮の能舞台を海中に設けさせ、能を奉納した。現在の建物は、延宝8年(1680年)広島藩主浅野綱長により改修されたもので、廻廊の反対側に見える天神社(創建年1556年・弘治2年/室町時代、再建年 1945年・昭和20年)と同じく、建造時期が下がるので、丹塗りはされていない。特徴は、日本で唯一海中に建てられていることと、切り妻造りであり、笛柱が独立していることである。 毎年4月16日から3日間桃花祭神能が行われ、初日と2日目には、初めに翁が舞われ、3日間とも五番立で、間に狂言が入り、江戸時代からの本式な演能を観ることができるそうだ。平成3年の台風19号で倒壊したが、古材をできるだけ使用し、平成6年に再建された。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

135.反橋 -1

西廻廊を右に曲がって歩くと左手に反橋が見えた。 反橋は長さ約24m、幅4m、高欄は丹塗り・橋脚は墨塗り。鎌倉期に既にあったが、現在のものは弘治3年(1557)毛利元就・隆元父子により再建されたものという。別名、勅使橋ともいい天皇からの使者(勅使)だけがこの橋を渡ることができたそうだ。中央に階段を設けて渡ったものと思われる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

136.反橋 -2

傍に行ってみると登り始めの傾斜は大きい。むかし、子供たちが廻廊を走ってきて、勢いをつけて、橋を駆け上がっていたと案内をしてくれた女性が話してくれた。重要文化財になっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 31mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

137.大願寺多宝塔

廻廊の出口が近くなったころ、厳島神社から南のほうにある大願寺の多宝塔が見えた。 多宝塔は、僧周歓が大永3年(1523)に建立したといわれ、薬師如来像をお祀りしていたが、明治維新の神仏分離令で大願寺に移され、建物は、現在厳島神社に帰属しているそうだ。特徴は、外部は純和様で、貫の鼻が拳鼻になっているなど大仏様や台輪など禅宗様も細部に見られる。屋根は方形だが、下層の屋根には饅頭型の亀腹があるため、上層の柱は円形に配列されている。大願寺にも寄ることはできなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 53mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

138.大願寺境内

厳島神社参拝順路を出ると大願寺の境内が見えた。亀居山放光院大願寺は、真言宗で、開基は不明、鎌倉時代の建仁年間(1201~1203年)に僧了海(りょうかい)により再興されたと伝えられている。現在の本堂は昔の僧坊で、 天正15年(1587年)、豊臣秀吉が戦歿将兵の慰霊のために大経堂として建立した千畳閣(豊国神社本殿)が本堂になる予定だった。昔、参拝者は、大鳥居をくぐり、大願寺近くの砂浜に上陸した後、大願寺の裏にあった大風呂で身を清め、僧坊で休憩、着替えをして厳島神社に参拝したという。厳島神社の出口が唐破風造りで、昔は入口であったことがうかがえる。また境内の池の中には、弁財天の使いとされる厳島龍神が祀られている。 本堂には、国の重要文化財である仏像が4体あり、その中の薬師如来坐像は、弘法大師の作と伝えられている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 16mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

139.大願寺の九本松

案内してくれた女性が、 大願寺境内にある、根もとあたりから9本に分かれて伸びている松のことを説明してくれた。明治時代、伊藤博文が頻繁に厳島を訪ねた際に植えた松だと伝えられているそうで、大願寺の九本松と呼ばれているクロマツだそうだ。樹高は30m、太さ・目通り幹囲3.6m、推定樹齢は100年~200年。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 29mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

140.豊国神社 千畳閣と五重塔

出口付近から入口のほうを眺めると、豊国神社の 千畳閣 と、厳島神社拝殿の後ろに五重塔が見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 29mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

141.海へ

出口の先に海に下りる階段があった。大鳥居の先のほうまで人影が見える。時刻は2時37分。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 35mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

142.海の大鳥居 -1

大鳥居は境内の沖約200mに立つ。wikipediaによれば、現鳥居は明治8年(1875年)の再建である。棟の高さ16.6メートル、柱間10.9メートルの、大型の木造両部鳥居(各主柱に2本ずつの控柱がつく)である。主柱はクスノキの自然木で、控柱はスギ材である。主柱は1本が宮崎県岡富村(現西都市)、もう1本が香川県和田浜(現観音寺市)で切り出された。両柱とも、1950年の修理時に根継ぎを行っており、根継ぎ材は東柱が福岡県久留米市、西柱が佐賀県佐賀郡川上村大字池ノ上字池ノ上(現在賀市大和町池ノ上)で切り出されたものだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

143.海の大鳥居 -2

傍に行って大鳥居を見上げた。触っても見た。満潮時には柱が水につかるあたりには、フジツボがいっぱい着いていて、そこに硬貨が埋め込むように置かれていた。wikipediaによると、2012年以降、大鳥居にできた亀裂の部分に、一部の観光客によって硬貨が差し込まれるケースが多発している。神社側は「鳥居の柱の老朽化が進む虞があり、止めてほしい」と呼び掛けているそうだ。2本の大きな柱は、整った形ではなく、自然木の形が現れていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

144.潮干狩り?

大勢の観光客が行き来するところから少し離れたところで、地元の方であろううか、潮が引いた海で何かを掘っていた。「大鳥居の内側で貝を取ってはいけません 厳島神社」という札が立っていたが・・・。貝ではないのかもしれない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 181mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|