金沢紀行 11月20日~22日 その2 ひがし茶屋街と主計町茶屋街 11月20日

長町武家屋敷跡の散策を終え、百万石通りへ出て、香林坊でタクシーに乗り、ひがし茶屋街を目指した。

タクシーは浅野川大橋を渡って、ひがし茶屋街の交差点で止めてくれた。国道359号線を反対側に渡ったところが木町通りで、ひがし茶屋街は一番丁、二番丁、三番丁の3本の通りで形成されているが、そのメインストリートである二番丁につながっている。そこを歩いて、突き当りを左へ曲がり、宇多須神社まで行って、国道まで戻った。ひがし茶屋街は二番丁しか歩かなかったが、「重要伝統的建造物群保存地区」であり、文政3年(1820年)からの面影を今も色濃く残すかつての郭・料亭街の名残である。建物の特徴となる紅殻格子(べんがらこうし)と大戸、それに2階の造りが高い町並みは、懐かしさと、古都金沢の情緒を漂わせているという。今は、ショッピングストリートで、特に金沢は全国の金箔の9割が作られるが、その金箔工芸や九谷焼の店が並んでいる。

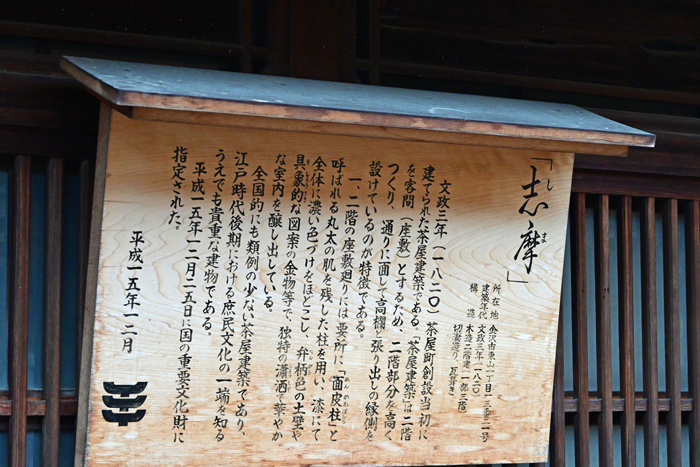

今回も事前学習が不足していて、ただ、ぶらぶらとあっちこっちを見ながら歩いただけで、帰ってきてから、もっとしっかり見てくればよかったと思うことが沢山あった。有料で見学ができるという江戸時代に建てられたお茶屋の建物を公開する「志摩」、あるいは「懐華樓」は見て来るべきだったなと残念だった。

ひがし茶屋街をみて、いったん国道に戻り、浅野川の右岸を歩いて中の橋を渡り、主計町茶屋街を歩いて、浅野川大橋に戻り、タクシーに乗って4時半過ぎにホテルにもどってきた。一休みして楽しみにしていた夕食のため街に出た、この日の夕食は寿司にした。

茶屋町創設当初に建てられた茶屋建築「志摩」

2022年11月20日 金沢市 ひがし茶屋街

|

33.客待ちの人力車 右側に「旧木町」の石碑が立っている。現在の東山木町通りである。ここは人力車がお客さんを待つところ。だが、観光客は見向きもしないで歩いていく。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

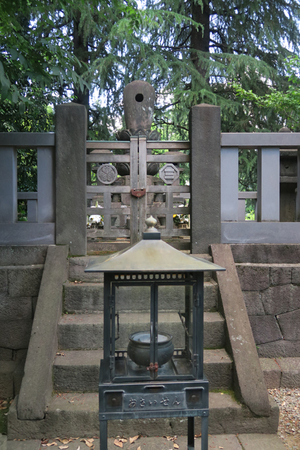

34.円長寺 「旧木町」の石碑の先に円長寺というお寺があった。このお寺のホームページは「建立から400年以上の、ひがし茶屋街の入口に位置する真宗大谷派寺院です。武将・前田利常公や徳田秋声先生と縁があり、境内にある本堂並びに御輪堂は、金沢市に伝統的建造物として指定されております。」と説明されている。由来によれば三代利常が卯辰山周辺に鷹狩りを行った際、小休憩所として利用したと伝えられているそうだ。その縁により利常の位牌を守り現在も安置。剣梅鉢の袈裟使用などが許されている。六角造りの一切経蔵には一切経が大切に保管されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/30秒 25mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

35.廻るカラクリ御堂 円長寺に入って左側に御堂があった。御堂内の八角形の輪蔵(回転式の書架)で、棚の中には約5000巻以上の般若心経などのお経が納められ、これを廻し一周させると、それらのお経の全てを読んだのと同じご利益が得られるとの説明書きがあった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/40秒 26mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

36.佃煮店 木町通りには金沢らしいいろいろな商店がある。「佃の佃煮」は金沢に数軒の店舗がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/40秒 26mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

37.木町通り ひがし茶屋街の入り口。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO900 ) 露出補正 なし |

|

38.ひがし茶屋街の路地 -1 ひがし茶屋街に入る手前の路地に古い木造家屋があった。大事に使われているように見える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1800 ) 露出補正 なし |

|

39.美容院 「カット&パーマ さくらい美容室」という味のある看板が出ていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 25mm ISO4500 ) 露出補正 なし |

|

40.「きんつば」屋 2019年に85周年を迎えた有名な「きんつば」の老舗「中田屋」の店だ。何人かの人がショーウィンドーをのぞき込んでいる。小豆餡の高級原料として北海道の農家との契約栽培によって、丁寧に育てられた上質な極上大納言小豆がこだわりという。ここの「きんつば」は帰りに金沢の駅で買って帰った。ここからひがし二番丁が始まる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

41.ひがし茶屋街 二番丁 ひがし茶屋街のメインストリートである二番丁を歩く。建物の特徴となる紅殻格子と大戸、それに2階の造りが高い町並みは、懐かしさと、古都金沢の情緒を漂わせている。この建物は新しく塗られリニューアルされた伝統工芸の「金澤しつらえ」という店だ。1階はギャラリーショップで2階はカフェになっている。(紅殻格子とは紅殻(べんがら)と呼ばれる赤色の顔料で塗られた千本格子のこと。紅殻はベンガル産(Bengala)の塗料という意味の語であり当て字)。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1100 ) 露出補正 なし |

|

42.ひがし茶屋街 メインストリート 二番丁 -1 ひがし茶屋街はそう大きくはない。wikipedia によれば、南北約130m、東西約180m、約1.8haで、保存地区内の建築物140のうち約3分の2が伝統的建造物であり、茶屋町創設時から明治初期に建築された茶屋様式の町家が多く残る。太平洋戦争では国内の多くの都市が爆撃を受けたが、金沢は「都市空襲」を免れ、主に使われた焼夷弾が降り注ぐことはなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 25mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

43.ひがし茶屋街 メインストリート 二番丁 -2 2階の造りに特徴がある。ひがし茶屋街の建物は2階が通りに張り出している。 加賀藩ではお殿様を見下ろしてはいけないということで、町人の住むエリアでは2階建ての建物は禁止されていたが、周囲を塀で囲まれていた茶屋街のみは2階建ての建物が許可されていたそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 71mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

44.「志摩」 トップの写真に「志摩」説明看板を載せた。読んでいただけると思う。「志摩」は、歴史的価値が高いことから2003年12月25日に国の重要文化財に指定され、一般公開されている。金沢旅物語というサイトのコラムには、「・・・ひがし茶屋街の中には現在5軒のお茶屋が営業し、十数名の芸妓がいますが、特別な人のご紹介がない限り、お茶屋の中にはいることはできません。江戸時代に建てられたお茶屋の建物を公開する「志摩」と「懐華樓」は有料で見学ができ、金沢の茶屋文化について知ることができます。」とある。良い写真ではないが、ここは「志摩」入り口だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO5000 ) 露出補正 なし |

|

45.酒蔵 ここは「福光屋」という寛永2年(1625年)創業の酒蔵だ。代表銘柄は「加賀鳶(かがとび)」。店の中にはお客さんが大勢おられるようだ。杉玉が出ている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

46.ひがし茶屋街の賑わい 多くの観光客がひがし茶屋街の散策を楽しんでいる。ほんの20年前までは旦那衆のお座敷遊びの場であったというが、今は若い女性の笑顔があふれる人気スポットになっている。金沢には着物レンタル店が10店舗以上もあるといわれ、着物姿でこの街を歩き写真を撮る光景を見かける。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6 1/500秒 115mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

47.「加賀麩 不室屋」 ひがし茶屋街二番丁はこの建物に突き当たる。創業慶応元年「加賀麩 不室屋」という麩の店である。金沢の麩は有名である。江戸の後期、加賀藩主、前田家の調理人、舟木伝内がグルテンにいろいろな素材(小麦粉、米粉、餅粉)等を加えて作る煮崩れしない麸を完成し、加賀麸として地位を作りあげたという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 27mm ISO1400 ) 露出補正 なし |

|

48.美術工芸「久りゅう東山」 「加賀麩 不室屋」に付きあたって左に折れる。少しくと加賀伝統工芸「久りゅう」という店があった。古美術を扱っているようだ。私には残念ながらそれを愛でるセンスがない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1400 ) 露出補正 なし |

|

49.東山菅原神社 この神社はひがし茶屋街の鎮守社である。文政3年(1820年)、加賀藩十二代藩主斉広のとき、金沢に犀川、浅野川の両地においてはじめて妓楼(遊女を置いて客を遊ばせる家)を置くことが公許された。犀川は石坂町、浅野川は卯辰茶屋町に初めて家屋を建て営業を始めた。その際、菅原道真を祀り、芸妓たちの鎮守の神としたという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO2800 ) 露出補正 なし |

|

50.宇多須神社 道路を挟んで反対側にもう一つ神社があった。浅野川の河辺から掘り出した古鏡に卯と辰の紋様があり、卯辰神を祀ったことが起こりとされている。初代利家没後、卯辰八幡宮(宇多須神社を卯辰八幡宮ともいう)を建立し、利家の神霊を祀って藩社とした。境内奥手には五代綱紀の病を平癒したとする「利常公酒湯の井戸」があるそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 30mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

51.宇多須神社のイロハモミジ 宇多須神社の境内に上がる石段の右側に紅葉したイロハモミジがあった。その石垣の下で着物を着た女性グループが写真を撮っていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 32mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

52.ひがし茶屋街の路地 -2 午後3時半になったので、来た道をひがし茶屋街、木町通と戻る。国道のひがし茶屋街交差点の手前で、木町通りとその一本浅野川寄りの観音通り結ぶ路地をのぞいたのがこの写真。突き当りに見えたのが、後で調べて分かったのだが、金沢の東山で60年以上続く、漬物、乾物、佃煮などを中心に扱う老舗、松吉食料品店だ。吹雪鱈、干しふぐ、昆布巻き、花胡桃の佃煮、ふぐの糖漬け、粕漬けといった加賀珍味を店頭に並べる。知っていれば立ち寄ってみたかった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

53.浅野川の対岸 主計町茶屋街 国道のひがし茶屋街交差点を渡って、浅野川大橋のたもとまで行って、川に沿って橋を右に曲がった。この日はもう一か所、浅野川の対岸に見える主計町(かずえまち)茶屋街へ行ってみることにする。こちらは3階建てだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 69mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

54.中の橋 浅野川の右岸を中の橋に向かって歩く。浅野川大橋から下流へ150mほど歩いたところに中の橋が見える。中の橋をわたり、主計町茶屋街へ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 39mm ISO2800 ) 露出補正 なし |

|

55.中の橋の欄干 木造の質素な橋だが趣がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO1600 ) 露出補正 なし |

|

56.中の橋から上流の眺め 桜の木が紅葉している。春には、中の橋から浅野川大橋の間は桜の名所となる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 34mm ISO1250 ) 露出補正 なし |

|

57.浅野川大橋 -1 中の橋の中ほどから浅野川大橋を眺める。wikipediaによれば、浅野川大橋は1594年(文禄3年)に加賀藩初代藩主前田利家が北国街道に架けたのが始まりとされる。現在の浅野川大橋は1922年(大正11年)12月に架けられたものであり、独特の構造(3径間連続固定アーチ構造)に特徴があるアーチ橋である。鉄筋コンクリート造で、全長54.545メートル。1988年(昭和63年)には照明や高欄などの改修工事によって大正時代に建造された当時の姿が復活した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 31mm ISO1100 ) 露出補正 なし |

|

58.浅野川大橋 -2 川面に写るアーチが美しい。浅野川は、金沢市を流れる大野川水系の二級河川。石川県金沢市と富山県との県境に位置する順尾山(標高883 m)付近に源を発し北へ流れ、 金沢市街地を流れ金沢市湊で大野川に合流する。流路延長約29 kmとある。同じく金沢市内を流れる犀川が「男川」と呼ばれるのに対し、浅野川は「女川」(おんながわ、流れが穏やかであることに由来)と呼ばれる。泉鏡花の「由縁の女」では、 浅野川を「女川」、犀川を「男川」と表現する描写があり、この作品がその由来とされる。さらに上流には梅の橋が見える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 80mm ISO3600 ) 露出補正 なし |

|

59.主計町(かずえ町)茶屋街 -1 浅野川の左岸が主計町茶屋街だ。五木寛之は1978年に主計町を舞台に新聞記者と少女との恋愛を描いた小説「浅の川暮色」を出した。町名の由来は藩政時代に富田主計(とみたかずえ)という藩士の住居があったからだそうだ。昭和の時代に住居表示法によって歴史のある町名が消えていったが、平成11年(1999年)10月、全国で初めて旧町名が正式な町名として復活し、それを皮切りに金沢市のみならず全国各地でも旧町名を復活させる動きが始まったという。 浅野川左岸の茶屋街を挟んで上流側に浅野川大橋、下流側に中の橋がある。ひがし茶屋街とは一味違った情緒を残している。国指定「重要伝統的建造物群保存地区」(指定日:H20年6月9日)

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 80mm ISO3600 ) 露出補正 なし |

|

60.源法院 川沿いの一本内側の道を歩いてみると源法院というお寺があった。金沢三十三観音霊場の第26番札所。現在は加賀友禅の工房と一体となっている。源法院は、約1200年も前の大昔、弘法大師によって建てられたという伝説のお寺だという。明治に編集された「皇国地誌」には、「元和3年(1617年)僧長浪開基建立す」と書かれているので「再興」されたものか、はたまた、弘法大師伝説は単なる言い伝えであるかは定かではないという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/100秒 21mm ISO6200 ) 露出補正 なし |

|

61.主計町茶屋街 -2 昼間の主計町は食事処とカフェを合わせて4~5件ほどが営業しているだけで、お茶屋をはじめ有名な鍋料理の店や小料理屋、バーなどは静かに眠っていて、夕暮れとともに目覚めるという。そろそろ街灯が点く頃になる。どこから出てきたのが、子供さんを交えた着物姿の若い女性が現れて写真を撮り始めた。私たちも浅野川大橋に戻り、そこからタクシーに乗ってホテルの戻ることにした。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/125秒 140mm ISO6400 ) 露出補正 なし |