この境内案内図の隣に「円覚寺案内」の立札があり「当山は、臨済宗円覚寺派の大本山であり、弘安5年(1282年)の開創。開山は中(宋)より渡来の佛光国師無学祖元。開基は鎌倉幕府の執権北条時宗公。(後略)」と記されていた。

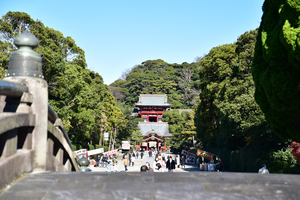

1.総門

紅葉の下をくぐるようにして石段を上がると、「瑞鹿山」という山号の扁額が掲げられた総門がある。写真は総門を入って振り返ったところ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 90mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

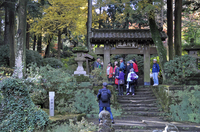

2.桂昌庵(十王堂)

総門を入るとすぐ左手に桂昌庵がある。江戸幕府3代将軍・徳川家光の側室で、5代将軍・綱吉の生母であった桂昌院を思い浮かべるが、それは関係ない。ここは第四十九世承先道欽(しょうせんどうきん)の塔所である。塔所とは、禅宗で、大寺の高僧の死後、弟子がその徳を慕って建てた墓塔)や庵などの小院のことで塔頭ともいう。木造十王像が祀られていることから「十王堂」または「閻魔堂」とも呼ばれ、十王蔵像は、鎌倉十橋の一つ十王堂橋付近にあった十王堂に安置されていたものといわれているそうだ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3 1/500秒 46mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

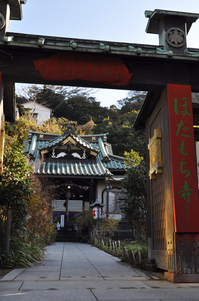

3.山門

山門の脇から参道に戻り、山門を振り返る。山門脇のもみじの葉が、陽の光に輝く。現在の山門(三門ともいう)は天明5年(1785年)、開山した無学祖元禅師の五百年遠諱の年に大用国師(だいゆうこくし)によって再建され、現在は神奈川県指定重要文化財となっている。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 50mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.仏殿

山門から見る仏殿である。大光明宝殿ともいう。仏殿は、円覚寺の本尊である宝冠釈迦如来が祀られている建物だ。大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊したが、昭和39年(1964年)に再建された。鉄筋コンクリート造りである。禅宗様式の七堂伽藍の中心に位置する建物となっている。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO450 ) 露出補正 なし

|

|

5.ご本尊 宝冠釈迦如来坐像

釈迦如来坐像は、廬舎那仏ともいわれ、頭の部分だけが鎌倉時代に作られたもの(市指定文化財)だそうだ。1964年(昭和39年)に仏殿が再建されるまでは、仏殿西側の選仏場に安置されていた。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3 1/60秒 42mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

6.白龍図

円覚寺仏殿の天井画は、ともに岐阜県出身の日本画家である前田青邨画伯(1885年〜1977年)監修のもと、守屋多々志画伯(1912年〜2003年)によって描かれたものである。前田青邨画伯の弟子には鎌倉市の名誉市民となった平山郁夫画伯もいるそうだ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/25秒 35mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

7.修学旅行の生徒たち

仏殿の引き戸から山門の方を見ると、修学旅行の生徒たちの姿が見えた。コロナも落ち着いてきたのだと実感する。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

8.黄梅院へ続く道

境内案内図で見ていただくように、仏殿に沿って一番奥にある黄梅院への石畳の道を、居士林の辺りにあった灯篭から覗き見る。(「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場である。もと東京の牛込にあった柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、移築されたそうだ。)

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO1100 ) 露出補正 なし

|

|

9.エナガ -1

紅葉するイロハモミジの枝に野鳥が来ていた。はじめシジュウカラかと思ったが、身体が小さいし、白黒がはっきりしている。帰宅して調べてみるとどうやらエナガのようだ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 150mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

10.エナガ -2

隣のカエデの木に移った。エナガは初めて見る野鳥だった。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 150mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

11.居士林(濟蔭庵)

説明板には、明治の頃より円覚寺では、在家の人の座禅(居士禅)が盛んになり、山岡鉄舟、鈴木大拙、夏目漱石など多くの居士が参禅した。大正11年にこの濟蔭庵の居士の座禅道場として居士林が開設されたが、大正15年に焼失、早大濟蔭団が中心になり復興運動を起こした。幸いなことに柳生新陰流の剣道場を柳生基夫氏(徹心居士)が寄付を決断し、昭和3年にこの濟蔭庵に移築して開単となり、以来80年近く学生や社会人が中心となって雲水と同じように修行する学生坐禅会、土日坐禅会を運営してきた。堂内には本尊不動明王が祀られ、「頭燃を救うが如し」の扁額が掲げられ、心の安らぎを求めて坐禅に来る人を待ち受けている。と記されていた。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

12.居士林から妙香池への道

この辺りの紅葉が美しい。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

13.石崖

舎利殿に行く途中の左側にこんな石崖があった。円覚寺には何回も来ているが、今まで気づかなかった。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 56mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

14.妙香池を背に石畳を振り返る

もう少し行くと舎利殿へと左に入るところがある。その手前で今歩いてきた道を振り返ると、修学旅行の生徒たちと石垣ともみじの取り合わせだ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 50mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

15.舎利殿(国宝)

舎利殿には、源実朝が宋の能仁寺から請来した「佛牙舎利」というお釈迦様の歯が祀られているという。鎌倉時代に中国から伝えられた様式を代表する最も美しい建物として国宝に指定されている。屋根の勾配や軒の反りの美しさが特徴で、特に屋根の軒下から出ている上の段の垂木たるきは、扇子の骨のように広がっており、「扇垂木」とよばれている。これが屋根を一層大きく、建物全体を小さいながらも壮大に見せている。(円覚寺ホームぺージ)

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 50mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

16.開基廟

円覚寺大檀那である北条時宗、貞時、高塒が祀られている。現在の開基廟は江戸時代1811年に改築されたものとされている。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

17.黄梅院 武山堂

黄梅院は第15世夢想疎石(1275年-1351年)の塔所で、疎石の弟子の方外宏遠が、華厳塔のあった場所に建立したものだそうだ。その境内の奥には武山堂と呼ばれる観音堂があり、観音像が祀られているが、中国から贈られたものとのこと。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/320秒 50mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

18.竹林

竹林は報国寺が有名で、私も行ったことがあるが、円覚寺の大方丈の裏側(南東側)にある竹林もなかなか見事である。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f5 1/5000秒 44mm ISO100 ) 露出補正 なし 撮影後補正

|

|

19.妙香池付近の紅葉

この辺りの紅葉も美しく、参拝者の多くがスマホで撮影していた。今はいわゆるコンデジを使う人は少なく、スマホかあるいは一眼だ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/5000秒 75mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

20.大方丈の百観音石仏 -1

大方丈の書院と庫裏になっているが、その庫裏側の庭に、鎌倉市の市指定天然記念物である柏槙(ビャクシン)の樹があるが、その向こう側に百観音がある。石仏「百観音」は、江戸時代に拙叟尊者が塔頭の奥にある岩窟で、百体の観音石像を祀った事がそのはじまりだそうだ。1888年(明治21年)には、洪川禅師が西国三十三体の観音像を新たに刻み、補陀落迦観自在窟と名付けて境内の一部に安置し、その後、1983年(昭和58年)、方丈前に移されたという。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 35mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

21.大方丈の百観音石仏 -2

石仏「百観音」は、前述したとおり、江戸時代に拙叟尊者が百態の石仏を塔頭(松籟院)の奥の岩屋に閉じこもって彫ったという百体の観音石像を祀った事がそのはじまりだそうだ。1888年(明治21年)には、洪川禅師が西国三十三体の観音像を新たに刻み、補陀落迦観自在窟と名付けて境内の一部に安置し、その後、1983年(昭和58年)、方丈前に移されたという。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 38mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

22.大方丈 書院側

大方丈の書院側にも庭がある。その庭には池がある。書院の縁に並ぶガラス戸に紅葉が映っている。そのガラス戸に映った姿が、水はきれいではないが池に映っていた。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 90mm ISO2000 ) 露出補正 なし

|

|

23.弁天堂

もう一度百観音の方へ戻り、唐門から外に出た。しばらく行って左に長い石段がある。もう一つの国宝である洪鐘(鐘楼)がある高台へと上る道だ。ちょっと逡巡したが上がって行くことにした。おおよそ130段ほどあったように思う。そこに弁天堂があった。江ノ島弁財天の加護によって洪鐘の鋳造が完成したと伝えられ、その弁財天を祀るお堂だそうだ。北条貞時が洪鐘とあわせて弁天堂を建立し、当山の鎮守とした。その弁財天の横には、お茶所(弁天茶屋)と円覚寺グッズの売店があった。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/50秒 35mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

24.国宝 洪鐘(鐘楼)

関東で最も大きい洪鐘(高さ259.5cm)だそうで、国宝に指定されている。円覚寺の開基である北条時宗の子である貞時が正安3年(1301年)に国家安泰を祈願して寄進したものだそうだ。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 42mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

25.円覚寺の高台から見た富士山

この日は素晴らしく晴れていた。空気も澄んで富士山がはっきりと見える。その手前に見える建物は北鎌倉女子学園(中・高)だろう。私はその左下の辺りで7年間を過ごした。湿気の多いところだったと記憶している。この少し左側が東慶寺になる。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/640秒 122mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

26.山門

山門のところに下りてきた。朝とは光の当たり方が違っている。山門、即ち三門は三解脱(空・無相・無願)を象徴するといわれ、諸々の煩悩を取り払って涅槃・解脱の世界である仏殿に至る門とされている。楼上には通常非公開である十一面観音、十二神将、十六羅漢が祀られている。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f3 1/500秒 44mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

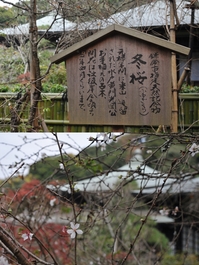

27.松籟院 十月桜

総門に向かって山門の左側に松籟院がある。松籟院は、第百五十世叔悦禅懌の塔所である。拝観料を入れ、中に入ってみた。数本の十月桜があり、咲いていた。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 150mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

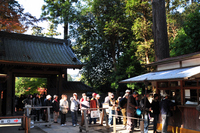

28.総門の参拝者

10時半、約1時間半の散策を終え、再び総門に戻ってきた。朝に比べ参拝者は多くなっていた。さて、これから東慶寺へ向かう。

Nikon D750 TAMRON 35-150 F2.8-4

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 56mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|