3月27日~5月9日のあいだ、よこはま動物園(ズーラシア)隣接地にある会場で「里山ガーデンフェスタ 春」が開催されている。 まん延防止等重点措置が実施されている、ゴールデンウィークだが、家からそれほど遠くないので行って見ることにした。

相鉄線の鶴ヶ峰駅からよこはま動物園行のバスが運行されていて、よこはま動物園の正門からは、会場まで無料のシャトルバスが出ていた。

それほど人出は多くなく、ゆっくりと見ることが出来る。会場を入ると正面入口広場があり、キッチンカーが数台、店を開いていて、その前にはテーブルと椅子が並べられていた。入場した時間は昼少し前だったので、食事をしている人も多い。その広場の正面に中央園路があり、そこを少し進んで右側に大花壇への入り口があった。入り口を入ると広大な「横浜の花で彩る大花壇」が広がる。見事に咲く花々を見ながら大花壇の南側を「花の見晴らしデッキ」「ピクニック広場」がある方に歩く。

大花壇北側の高いところは後で歩くことにして、ピクニック広場から里山の東入口へと下って、谷戸に出た。カキツバタやアヤメも咲いているが数は少ない。そこから菜の花が咲く谷戸に沿った外周園路を谷戸の上の方(北側)に向かって歩いた。ツマグロヒョウモンやカラスアゲハが飛んでいる。

そして外周園路の途中を左に曲がり、中央園路を北側から大花壇の西の端に出て、見残した大花壇の上の部分の花々を鑑賞した。

午後1時少し過ぎたころだった。お1時間半足らずの散策で、5,000歩も歩いていなかった。まだ、帰る人は少なく、よこはま動物園正門および鶴ヶ峰駅へのバスは、楽に乗っていくことが出来た。

花は、あまり見たことのない園芸種が多いのでその品種名は分からなかった。ところどころに花の一覧の写真に種名が書かれた案内板が立てられていたが、種類が多く追いつけなかった。

1.ウェルカムガーデン

階上の正面入口を入ると、模擬店のキッチンカーが何台か並び、広場にテーブルと椅子が置かれて、食べることもできるようになっている。そろそろ昼どきであり、賑わっていた。その奥に、外周園路、中央園路の入り口がある。そこにウェルカムガーデンがあった。この花はキンギョソウの仲間で、ブロンズドラゴンという品種のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

2.大花壇入口

中央園路を入って、すぐ右側に大花壇がはじまる。ここはほんの入り口だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 29mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

3.色どりの花々

色とりどりの花が植えられている。ほとんどが横浜市内で作られた花苗だそうだ。パンフレットには「横浜の花で彩る大花壇」の約9割の花苗は横浜市内の農家で育てられたものと記されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 60mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.ヤグルマソウ>br>

花の名前は個々に札が立てられているわけではなく、しかも見たことのない品種でとてもフォローできない。唯一、私にもわかる花はヤグルマソウだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels<br>

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 60mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

5.ラックスリュキア

パンフレットをみると、この花はラナンキュラス(キンポウゲ)の仲間でラックスリュキアというらしい。里山ガーデンフェスタ2021春の花図鑑を参照した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

6.白いシャクナゲ?

先日大雄山最乗寺で見てきたシャクナゲとは少し違うが、シャクナゲのような花ビラをしている。背は高くない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 10mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

7.ネモフィラ?

青い小さな5弁の花はネモフィラと思う。左側のひょろひょろっと茎が伸びて比較的大きな花を咲かせているのは何だろうか?

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

8.写真撮影

帽子の女性が花壇の傍で、左側の女性に写真を撮ってもらっている。花に負けないように!

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 62mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

9.赤いポピー

赤いポピーが色鮮やかだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 172mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

10.森の小径

大花壇の上(北側)半分は後で見ることにして、ピクニック広場から、園内図で森の小径とあるところに下りた。谷戸が広がっていて、谷戸に架かる橋の両側に、桟敷が設けられ、花生けが置かれていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 11mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

11.オルレアとローダンセマム リルピンク

下りてきたところの谷戸の橋を渡って、右の方へ行くと東入口というところがあった。そこにも花が植えられている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 37mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

12.ツマグロヒョウモン

谷戸ではツマグロヒョウモンが元気に飛び回っていた。吸蜜している花はキンギョソウの仲間のブロンズドラゴンだろうか。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 81mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

13.谷戸

東入口側から北西に伸びた谷戸を眺める。右側は外周園路だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 27mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

14.カラスアゲハ♂ -1

谷戸に咲いていたヒルガオの花にカラスアゲハが吸蜜に来た。傷のないきれいな個体だが、一か所、左側尾状突起の先端が切れてしまっていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 90mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

15.カラスアゲハ♂ -2

上手い具合に、切れた左側の尾状突起が花びらに隠れた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 90mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

16.カラスアゲハ♂ -3

ヒルガオの花から花へと移動する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 132mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

17.中央園路を通って大花壇に戻る

外周園路の途中から左へ、中央園路に入ると、やがて大花壇の入り口に戻った。再びそこから大花壇に入り、北側半分を観賞していく。赤いポピーがアクセントになっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 41mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

18.赤いポピー

ポピーはケシ(芥子)である。ポピーにもいろいろ種類があり、 アイスランドポピー、 オリエンタルポピー、ヒナゲシや虞美人草(ぐびじんそう)の名前でも親しまれているシャーレポピーがある。また、「ヒマラヤの青いケシ」として珍重されるメコノプシスというのもある。wikipediaによれば、本種(植えてはいけないケシ:ソムニフェルム種)の未熟果に傷をつけると出てくる乳液からアヘンが穫れ、それから精製されるモルヒネや、モルヒネを化学的に変化させたヘロインは麻薬に指定されている。ヘロインは完全な麻薬だが、モルヒネは鎮痛鎮静剤として医学・薬学的に重要であり、特にがん患者の激痛緩和やペインクリニックでの治療に不可欠である、適切な使用に基づけば依存症に陥ることも少ないとされている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 193mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

19.ポピー 花盛り

ポピーが植えられているところは、大花壇の北側の高くなったところだ。赤とピンクのポピーの向こうに青空が広がる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

20.?

いろいろ検索してみたが。花はニラに似ているのだが、なんだかわからなかった。30cmくらいの大きさに茎が広がって伸び、その茎に6弁の花が咲いている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 13mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

21.デルフィニウム アクアブルー

ネモフィラかと思ったが少し違うようで、「里山ガーデンフェスタ2021春の花図鑑」を見るとデルフィニウムというのがあった。どうやら、キンポウゲの仲間の デルフィニウム アクアブルー のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1000秒 87mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

22.大花壇全貌

再び下の方(南側)へ下りてきて、大花壇を振り返る。2017年に横浜市内で開催された「第33回全国都市緑化よこはまフェア」のメイン会場の一つとして整備された「里山ガーデン」で、市内最大規模の広さ約1haのこの大花壇をはじめ、里山の景色を残す谷戸、自然観察できる遊歩道などを楽しむことができるところだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 9mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

23.ピクニック広場

花の見晴らしデッキに上がってみる。眺めが良い。ピクニック広場の周りにも花が沢山あり、テント持参の家族づれも見かけられた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 12mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

24.タイザンボク(泰山木)の花

タイサンボク(泰山木)は、樹高が20mにもなるモクレン科の常緑高木で、初夏に白く大きな花を咲かせるが、上の方の枝に花が付くので、下から見上げても気付かないことが多い。花は直径20cm以上はある大きな花で芳香があるという。花の見晴らしデッキの脇から、森の中の道を歩いて、正面入口広場に戻るとき、枝の重なりの隙間から見えた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 39mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

25.マスコット キャラクター 「ガーデンベア」

後先になってしまったが、正面入口広場の会場への入り口に、 里山ガーデンフェスタのマスコットキャラクター「ガーデンベア」のブロンズ像があった。原型作者は1974年 富山県生まれの清河北斗氏。フォトス ポットになっていて子供たちがお母さんに写真を撮ってもらっていた。なかなか良いキャラクターと思った。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 23mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

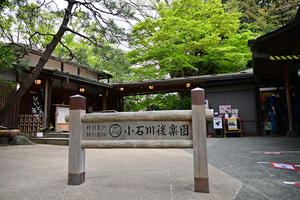

26.正面入口広場

そろそろ引き上げようと入口広場へ戻ってきた。時間は午後1時を回ったところ。ゴールデン ウィークの5月3日だが、人出は少ないと思う。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

里山ガーデンフェスタ2021春パンフレットより

里山ガーデンフェスタ2021春パンフレットより