|

35.朝の興福寺 中金堂の屋根と五重塔

朝6時20分 ホテルの窓から興福寺を眺める。どうやら雨は降っていないようだ。金色の"ツノ"が見えるのが中金堂の屋根だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 61mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

36.興福寺五重塔

今年の7月になると、五重塔には修復工事のために覆いが掛けられて見られなくなるようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm IS01250 ) 露出補正 なし

|

|

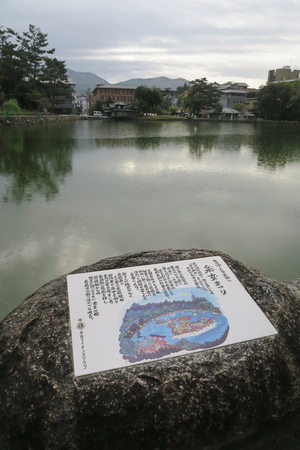

37.猿沢池(さるさわいけ)

吉野山への出発は8時である。朝食後、近くの猿沢池へ行ってみた。奈良公園にある周囲360mの小さな池で、興福寺五重塔が周囲の柳と一緒に水面に映る風景が美しく、奈良八景のひとつになっている。興福寺が行う「放生会」の放生池として、天平21年(749年)に造られた人工池である。放生会とは、万物の生命をいつくしみ、捕らえられた生き物を野に放つ宗教儀式である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 13mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

38.猿沢池と五重塔

猿沢池の眺めは五重塔の見える南側からが良い。人懐っこい鳩がいた。都会でも最近は鳩が人が近づいても逃げなくなったように思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 14mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

39.五重塔と五十二段

猿沢池の北東の端から五重塔へ上がる五十二段の石段がある。その眺望が奈良県景観資産に指定されている。現在、猿沢池園地として整備され、市街地に近いこともあって市民の憩いの場となっている。五十二段を登り切ると、右手手前に五重塔、その奥に東金堂が控えている。五十二段は、仏門への修行の段階を意味する「菩薩五十二位」に由来するといわれている。 仏の悟りを求めて、一段、また一段。 そして五十二段目(五十二位)にたどり着くと、仏と同格であるとされるのだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

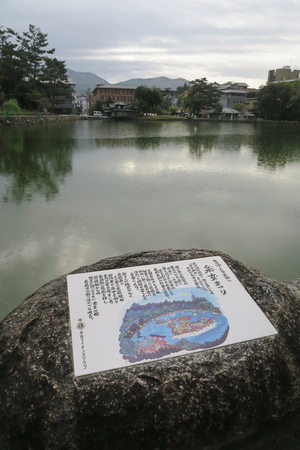

40.池端の石にはめ込まれたパネル

猿沢池にちなんだ話の陶磁器製と思われるパネルが岩にはめ込まれている。この絵は采女神社の「采女祭り」の話だが、「猿沢池の七不思議」というのもあった。それには、澄まず、濁らず、出ず、入らず、蛙はわかず、藻は生えず、魚が七分に水三分と書かれていた。(パネルは奈良ライオンズクラブの寄贈)

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

41.南円堂への石段

ここは西側にある南円堂への石段である。石段の下からは見えないが、三条通からこの石段を上がっていくと南円堂の前に出る。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

42.五十二段の下から

五十二段の手前から、興福寺に向かって右(東)に春日大社の一の鳥居が見えている。良い感じの道である。小雨が降ってきた。五十二段は上がらずにホテルへ戻ることにした。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

43.吉野山へ

バスはホテルを予定通り8時に出発した。昨日名阪国道を降りてきた天理市から国道169号線を走る。桜井市を走っていると思うのだが、どこを走っているか定かではない。左側に山が見えている。おそらく宇陀市の方角だと思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 37mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

44.吉野川

国道169号線は吉野川にぶつかると吉野川に沿って左に曲がる。バスはどこかの橋で吉野川を渡り、川が左側に見えるようになった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

45.近鉄吉野線鉄橋

近鉄吉野線の吉野川鉄橋が見えてきた。バスは近鉄吉野線に沿って右へ曲がり、吉野山へ上っていく。吉野神社を右手に見て、吉野山観光駐車場という大きな駐車場に入った。時間が早かったので駐車しているバスの数はまだ少なった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 26mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

46.下千本

近鉄吉野駅からロープウェイで上がった吉野山駅のあたりが、吉野山最初の桜の見どころで下千本と言われる(標高約230m〜350m)。ロープウェイは「吉野大峯ケーブル自動車株式会社」の運営による。現存するロープウェイとしては日本最古であり、2012年には日本機械学会により「機械遺産」に登録され各メディアで話題となったそうだ。近鉄吉野駅の近くに千本口駅と言う乗り場があり、山上の吉野山駅までを結ぶ。この間の距離は約300mで高低差は約70mだそうだ。遠景の山は、竜門山系の主峰、標高904mと竜門岳と思われる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 30mm ISO140 ) 露出補正 なし

|

|

47.下千本展望所

吉野山は奈良県のほぼ中央に位置し馬の背のような形をした南北約6kmの山岳地帯である。吉野山の桜は、日本古来のヤマザクラを中心に約200種3万本と言う世界に類を見ない規模の桜が咲き誇り、その光景は「千本桜」「一目千本」等と形容されてきた。標高順にそれぞれ「下千本」「中千本」「上千本」「奥千本」と地名がついている。下千本展望所には、聖憲皇太后御野立跡という石碑があった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 39mm ISO180 ) 露出補正 なし

|

|

48.下千本エリア -1

下千本展望所からの眺め。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 39mm ISO140 ) 露出補正 なし

|

|

49.下千本エリア -2

吉野駅の方向を見下ろす。電線が入ってしまった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 40mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

50.下千本エリア -3

七曲りを上がってくるあたりだと思う。下千本の桜もきれいだ。どういうところを撮ったかをメモしていなくて、後でわからないことがままある。ツアーの時などは特にその余裕がない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 44mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

51.吉野山入口

展望所で下千本の桜を眺め、ロープウェイの駅のすぐ上あたりを、金峯山寺(きんぷせんじ)へと歩き始める。道の両側には、たくさんの飲食店や、土産物屋が並ぶ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.0 1/500秒 110mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

52.黒門に向かう

ここからが吉野山だとツアコンさんが説明してくれた。黒門は吉野山の吉野大峯ケーブル吉野山駅から徒歩数分のところに建つ黒塗りの門だ。城の入口を守る高麗門のようなスタイルで、かつては公家大名でもこの門からは槍を伏せ馬を下りて通行したという門である。現存する黒門は昭和60年の改築だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 94mm ISO450 ) 露出補正 なし

|

|

53.黒門

金峰山寺(きんぷせんじ)の総門ということだが、「金峯山」とは単独の峰の呼称ではなく、吉野山(奈良県吉野郡吉野町)と、その南方20数kmの大峯山系に位置する山上ヶ岳(奈良県吉野郡天川村)を含む山岳霊場を包括した名称だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 23mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

54.黒門の千社札

柱には千社札が貼られていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 33mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

55.吉野の葛餅

「歌藤御芳堂」という和菓子屋さんがあった。手造りで葛菓子、葛湯を作っている。吉野は「くず」が有名である。吉野地方の山野に自生する葛の根より極寒の時、吉野川の清流を以て精製する滋養分に富む純良潔白の最高級の澱粉だそうだ。 この葛根の澱粉100%の物を「吉野本葛」、葛根を50%以上の主原料として甘藷を混ぜ合わせたものを「吉野葛」という。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 44mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

56.銅鳥居

黒門から上り坂を登った小高いところに銅鳥居がある。前の写真の葛餅の店のすぐ上になる。高さ約7.5m、柱の周囲約3.3m、すべて銅製。太平記には、正平3年(1348年)1月28日に、足利尊氏の執事であった高師直の兵火に焼け落ちたことが記されているという。その高師直の兵火で焼失したあと、室町時代に再建されたものだそうだ。重要文化財である。正しくは発心門。山上ヶ岳までの間に発心・修行・等覚・妙覚の四門があり、これが最初の門にあたる。行者たちはここから向こうを冥土と見たて、ひとつ門をくぐるごとに俗界を離れて修行する決心を強めていった。曇り空を背景に黒いものを撮るのはむずかしい。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 55mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

57.金峯山寺前バス停

保存修理工事が行われている金峯山寺の仁王門の傍へ来た。そこに「金峯山寺前」というバス停があった。こんなに観光客がいっぱい歩いているところで、バスが通っているのか不思議に思った。調べてみると、吉野大峯ケーブル自動車(株)の「吉野山奥千本ライン」という、吉野神宮ー吉野山駅ー金峯山寺前ー竹林院前ー奥千本口を行く路線バスが運行されている。但し観桜期は 竹林院前⇔奥千本口 のみの運行なのでここにバスは来ない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 29mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

58.竜門岳<br>

空が明るくなって、下千本の向こうに竜門山系の主峰、標高904mの竜門岳がくっきりと見えた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR<br>

プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 45mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

59.二天門跡石段

金峯山寺の薬王堂という石柱のある石段の前にきた。石段の向こうに蔵王堂の屋根が見える。蔵王堂の拝観券はツアコンさんから配られた。先に吉水神社を拝観して、後で各自、蔵王堂に上がって内部を見てほしいとのことだった。かつて二天門は大峯山から出峰してきた行者を迎えていた。二天門跡では鎌倉時代末期の1333年(元弘3年)1月16日に鎌倉幕府軍が攻め寄せた際、村上義光が大塔宮護良親王(だいとうのみやもりながしんのう)の身代わりになって切腹したと言われ、石柱「村上義光公忠死之所」が建立されている。二天門は南北朝時代に焼失し、その後再建されることはなかった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 45mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

60.吉野山駐在所

この建物は吉野警察署の吉野山駐在所だ。歴史的建造物ではないが、交番も歴史を感じさせる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

61.東南院 多宝塔

駐在所のちょっと先に東南院がある。wikipediaによると、東南院(とうなんいん)は、金峯山修験本宗の別格本山の寺院。山号は大峯山。本尊は役行者像。大峰山の持護院である。開基は役行者(えんのぎょうじゃ)で役行者霊蹟札所でもある。役行者とは7世紀後半の山岳修行者で本名は役小角(えんのおづぬ)という。役優婆塞(えんのうばそく)ともいう。日本の山岳宗教である修験道(しゅげんどう)の開祖として崇拝され、江戸末期には神変大菩薩(じんぺんだいぼさつ)の諡号(しごう)を勅賜されたという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f8.0 1/500秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

62.金峯山寺蔵王堂遠望

ツアコンさんに案内されて吉水神社へ上がる石段お前に来た。中千本と言われるあたりまで登ってきたのだ。振り返ると、金峯山寺の蔵王堂と愛染堂の屋根が見える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 91mm ISO100 ) 露出補正 なし

|