朝食の時間が朝8時と遅めだったので、それまで湯ノ湖畔を歩いてみる。釣り人がひとり、ふたりいるだけで湖は静寂そのものだった。温泉寺も見たかったが、食事の時間もあるので、赤沼へ行く途中に寄ってもらうことにし、湖畔でのんびりと湖と山を眺める。近くにある駐車場には大型バスがいっぱい駐車していた。けっこう泊り客があるのだなと思う。蝶も飛び始めている。

予定より少し早く朝食を始めることができ、9時に出発した。荷物も車に積み込んでいる時に、近くに咲くアザミ(ニッコウアザミ?)の花に蝶が来ているのが見えた。クジャクチョウもいて、数ショットを撮った。

温泉寺に寄って、赤沼車庫に向かう。千手ヶ浜へ行く次の低公害バスは10時20分発である。雲一つかかっていない男体山がきれいに見える。蝶も飛んでいて、発車までの時間が楽しめた。この日は低公害バスもそれほど混んでいないようで、ゆうゆう着席できた。1回300円である。

低公害バスを終点の千手ヶ浜まで乗った。西の海まで歩くコースもあるが、まっすぐ中禅寺湖畔の千手ヶ浜に出た。周囲はシロヨメナの花がいっぱいだ。二人の御婦人方を湖畔に残し、私は蝶を追った。ウラギンヒョウモンとミドリヒョウモンばかりで、変化がない。D5300のバリアングル・モニターで湖と男体山を背景に入れた蝶をとろうと試みたが、蝶から45cmの距離をとらなくてはピントが合わず、思うようにいかなかった。HS50を車の中に置いてきたのが残念だ。

千手ケ浜11時55分発のバスで、小田代ヶ原まで戻る。ここで2時間ほど滞在した。「休暇村日光湯元」で用意してもらった昼飯のおにぎりを小田代が原の木道に腰かけて食べた。小田代ヶ原を北へ進み、戦場ヶ原に沿って自然研究路を赤沼へ戻るトレッキング・コースもあったが、小田代ヶ原の木道が付け替え工事中で通行止めになっていた。

再び、小田代ヶ原13時57分発のバスに乗り、赤沼車庫に戻った。いろは坂を下って、日光の町への車中で、天然氷のかき氷が食べたいということになり、どうせならと金谷ホテルに寄った。Cafeで友人の奥様が注文した宇治金時は最高に美味しかったそうだ。

1.朝の湯ノ湖

朝、7時20分、湯ノ湖の空は雲一つない快晴だった。金精峠を背に中禅寺湖方面を眺める。男体山はこの左側になる。絞り優先オートの絞り値がf11になっているのを気づかずに撮ってしまっている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

2.朝の光が輝く湖面

昇り始めた太陽が湖面を射す。湖畔の朝がすがすがしい。男体山は前にある山の向こう側にある。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/640秒 31mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

3.釣り人

朝の湖畔で釣りをする人がいた。ヒメマス、ホンマス、ニジマスが釣れるらしい。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 140mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

4.金精山

湯ノ湖畔から望む金精山は標高2,244m。群馬県片品村と栃木県日光市の境界にある。中腹の金精峠(2,024m)は、日光山の僧や修験者たちの修行の場として開かれたといわれ、峠の頂には金精神社が祭られている。金精峠の下を貫く国道は国道120号であり、日本ロマンチック街道の一部に属す。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/320秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

5.湯ノ湖畔のボート・ハウス

ボートがたくさん並んでいた。まだ、湖面にボートの影はない。今日は夏休みも終わった平日である。もう閑散としているのだろうか。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/320秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

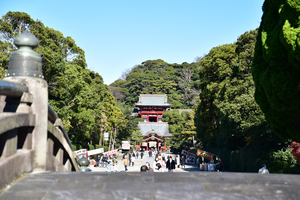

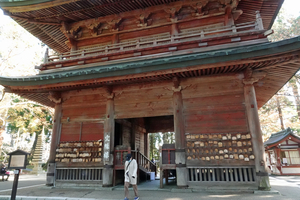

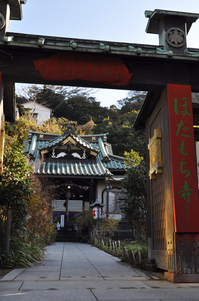

6.日光山温泉寺

朝の散歩で見る時間がなかった温泉寺を観たかった。宿を出発して国道120号へ出る手前で温泉寺に寄ってもらった。日光山温泉寺(おんせんじ)は、世界遺産である日光山輪王寺の別院で、日光開山 勝道上人(しょうどうしょうにん)が、延暦7年(788年)に、この湯元温泉を発見し、病苦を救う薬師如来をお祀(まつ)りしたのがはじまりだそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 27mm ISO350 ) 露出補正 なし

|

|

7.立ち並ぶ石灯籠

本堂(薬師堂)に向かう参道の脇には石灯籠が立ち並んでいた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 27mm ISO350 ) 露出補正 なし

|

|

8.薬師堂

昭和41年の台風で、この薬師堂は倒壊してしまった。しかし不思議にも本尊である薬師如来は無事だった。その奇跡に感激した地元の人々と輪王寺の発願で、薬師堂は全国にも珍しい温泉の源泉からそのまま引かれた湯船を庫裡に持つ寺として、昭和48年11月に再建され、現在にいたっているという。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 35mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

9.赤沼車庫から眺める男体山

9時40分に千手ヶ浜、小田代ヶ原へ行く、低公害バスの乗り場がある赤沼車庫に着いた。男体山の全容が見える。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/400秒 34mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

10.林間の道

赤沼車庫10時20分発のバスは、ハイブリッド・バスロードと称される林間の1車線道路を、木漏れ日を浴びながら走る。一番前の席に陣取った。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 38mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

11.ハイブリッドバス

我々を乗せた低公害バスは千手ヶ浜のバス停に着いた。ここが終点である。このバスはセレガといい、日野自動車製で画期的なクリーンディーゼルシステムを有する。クリーンエンジンと尿素SCRシステムを組み合わせ、NOx(窒素酸化物)・PM(ススなどの粒子状物質)を、また省燃費の達成によりCO2(二酸化炭素)の排出量を同時に低減するという。エンジンで使った空気は汚さずに自然に返し、地球にきれいな空気(AIR)の循環(LOOP)を保つことを目指しているそうだ。そして、バッテリーに蓄えられたエネルギーを効率よく併用する。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

12.千手ヶ浜と男体山

千手ヶ浜バス停で降り、中禅寺湖畔に歩く。10分くらいで千手ケ浜に着いた。ここからも男体山が眺められた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 26mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

13.低公害バス 「わたすげ号」

千手ヶ浜で小一時間を過ごし、再び11時55分発のバスで、小田代ヶ原に向かう。どうやら1台のバスが行ったり来たりしているらしい。運転手さんも同じ人だった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 105mm ISO450 ) 露出補正 なし

|

|

14.シカ除けの回転扉

小田代ヶ原もシカにより多くの植物が激減したそうだ。これまでたくさん見られたクガイソウが減ったため、それを食草としているコヒョウモンモドキが絶滅してしまったという。平成9年に栃木県が小田代ヶ原全体を電気柵で囲い、シカによる食害から植生を守る試みを行っている。シカの絶対数が増加しているので、部分的に電気柵で囲うことは奥日光全体のシカ食害に対して抜本的な対策にはならないが、植物群落の中でもとくにデリケートで希少価値の高い湿原植物群落の保護は緊急に必要な施策であり、人はこの電気柵で囲まれた小田代ヶ原へ、この扉から入ることになる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/250秒 18mm ISO3600 ) 露出補正 なし

|

|

15.小田代ヶ原

回転扉の中に入ると、小田代ヶ原が広がっていた。白樺の木=貴婦人の左側に見えるのが山王帽子山(2,077m)、そのすぐ右側が太郎山(2,367m)、ちょっと雲に隠れているのが、小真名子山(2,323m)、大真名子山(2,375m)、そして裾野しか見えていない男体山(2,486m)だ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/400秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

16.貴婦人 -1

小田代ヶ原の広さは戦場ヶ原の約4分の1。湯川の西側に広がる周囲2キロの草原で、 ミズナラの林に囲まれている。 そして小田代が原には有名な1本の白樺の木が あって、貴婦人と呼ばれていることは知っていた。貴婦人の写真を見る機会は多い。後ろに見えるのは、太郎山。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 90mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

17.小田代ヶ原の草原

草原には、ウマノアシガタ(6~7月)、ホザキシモツケ(7~8月)、ニッコウアザミ(7~8月)などの高山植物が咲くという。初夏から夏にかけて花を見られるが小田代ヶ原は、秋も味わい深いが、特に、ミズナラの黄葉や、草原の草紅葉は絶品だといわれる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 32mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

18.木道

この日は、比較的観光客が少なく、まだ新しい木道を歩く人も少なかった。「休暇村日光湯元」で調達した昼飯のおにぎりを、木道に腰かけ、足を草原に投げ出して、広々とした草原と男体山を眺めながらて食べた。人が多い時にはひんしゅくを買う行為だが。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/640秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

19.貴婦人 -2

貴婦人という愛称を持つ白樺は、ハイカーばかりか、プロ・アマ問わずカメラマンたちの人気の的で、その良きモデルとなってくれる。朝霧に浮かぶ貴婦人の写真は見る機会が多い。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/250秒 140mm ISO280 ) 露出補正 なし

|

|

20.男体山と貴婦人 -1

小田代ヶ原の周囲を回るコースを歩きはじめた。しばらく行くと工事中になり、行き止まりとなってしまった。そのあたりから貴婦人を見ると、男体山が背景になる。雲一つない男体山に雲の影がかかる。絞り優先オートの絞り値がとうとう f14 になってしまっていた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/250秒 56mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

21.男体山と貴婦人 -2

小田代ヶ原の周りには白樺の木が生え、木道から小田代ヶ原を眺めると、こんな風景になる。キベリタテハが修理中の木道に止まっていた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/250秒 35mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

22.男体山の山肌

小田代ヶ原を13:57に出る低公害バスに乗り、赤沼に戻る。また、同じバス、同じ運転手さんだった。再び男体山を仰ぎ見る。男体山は中禅寺湖北岸の二荒山神社から登るのが一般的なようだ。中腹で林道歩きが挟まるが、それ以外はほぼ一直線の単調な登り。樹林帯を抜けるのは山頂が間近に迫ってから。晴れていれば、眼下に雄大に広がった中禅寺湖や戦場ヶ原の景観を目にして感動を覚えるという。男体山は何ヵ所も大規模な土砂崩れが起きていて山肌はボロボロ、悲惨な状態 だという。土砂崩れの筋は遠くからでも見える。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/250秒 116mm ISO280 ) 露出補正 なし

|

|

23.日光白根山 標高2,578m

赤沼車庫のバス停の前にある売店のかたに「ここから白根山は見えますか?」と尋ねてみた。親切に見える場所まで連れて行ってくれ、「あの山頂が3つに割れているのが白根山です。」と教えてくれた。白根山は草津にもあるため、区別するために日光白根山と呼ばれる。草津白根山(2,160m)より高い。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/320秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

24.日光金谷ホテル入り口

帰路、天然氷のかき氷を食べるために日光金谷ホテルに寄った。現存する日本最古の西洋式ホテルで120年を超えるホテルの建物は、平成17年11月に国の有形文化財として登録された。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/250秒 48mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

25.日光金谷ホテル 玄関と本館

正面の建物が本館であり、1階は昭和11年建設、そして2階、3階は明治26年の建設だそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/250秒 32mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

26.日光金谷ホテル フロント

ここは玄関を入って右側にあるフロントだ。決して豪華ではなく、むしろ質素であるが格調を感じる。f14 には困ったものだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/15秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

27.日光金谷ホテル 別館

この建物は本館に向かって右側に立つ別館だ。昭和10年の建設であるが、見たときは一瞬、本館よりも古いのかなと思う。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/15秒 18mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

28.日光金谷ホテル 別館の玄関

別館は木造、一部鉄筋コンクリート造りの3階建てで、その玄関の前には、「天王皇后ご宿泊記念」と彫られた石碑があった。玄関の扉の脇には、左右に尾長鳥のような彫刻がされていて、その下にも左右に獅子の彫刻があった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 1/160秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし

|

|

29.日光金谷ホテルの庭園

別館の脇から、庭園に行くことができた。「どうぞご覧ください」と案内されたので踏み入ってみる。右側が別館である。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 250/秒 18mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

30.日光金谷ホテル 庭園から見た別館

銅板葺きの屋根に風格を感じる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 250/秒 18mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

31.日光金谷ホテル 庭園から見た本館

この2階、3階部分が明治26年の建設という。この右側に明治34年建設の新館が続く。友人のご主人が駐車場から車を回してきてくださった。午後3時40分出発、一路、横浜に向かう。どこで夕食にするか相談したが、途中はトイレ休憩だけにして、横浜まで行って夕食にしようということになった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f14 250/秒 18mm ISO720 ) 露出補正 なし

|

|