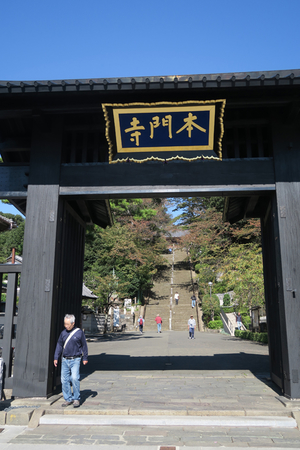

境内の一番奥にある日蓮聖人御廟所にお参りして、来た道を戻ることにする。ここまでは総門からほぼ真っすぐに歩いてきたが、境内はその両側に広がり、多宝塔、大坊本行寺、五重塔などがある。境内案内図を頼りに歩いてみようと思う。

そこへ私より先に外出していたかみさんから、スマホに電話があった。家のカギを持たずに出てしまったようで、なるべく早く帰って来いという。と言われてもせっかく来たのだから、しっかり見ておきたいのだが。後で大堂の中にも入ってゆっくり見たいと思っていたが、それはまた改めて、桜の咲く頃にでもということにして、境内の中をざっと歩いてみることにした。

帰りの電車の中で、身延山久遠寺と池上本門寺の関係はどうなっているのかなと気になっていた。帰宅して、日蓮宗の公式サイトを開いてみると、日蓮宗の総本山は身延山久遠寺で池上本門寺はその下にある七つの大本山のひとつであることが分かった。また、別のサイトでは、江戸時代の初めに、徳川家康によって日蓮宗の不施不受派が弾圧された為に、不施不受派の本山だった池上本門寺が、不施不受派を廃して久遠寺の傘下に入らざるを得なくなったと記されていた。

21.苔

日蓮聖人の廟所をあとにして、再び本殿横の石畳を通る。この辺りは歩く人が少ないのだろうか、この時も私一人しかいなかった。木漏れ日が差す地面には苔が蒸していて緑がきれいだった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

22.日蓮聖人御廟所を振り返る

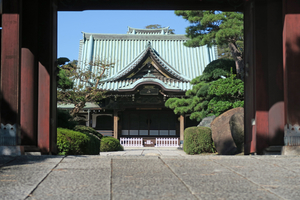

本殿のわきの石畳の参道から日蓮聖人御廟所を振り返る。wikipediaによれば、本殿は1969年(昭和44年)に、戦災で焼失した釈迦堂を再建したもの。戦後に建てられた近代仏堂建築として評価が高いとあった。落ち着いた安定感のある佇まいと思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 29mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

23.多宝塔 重要文化財

本殿の参道から本殿門を出たところの紅葉坂に繋がる大坊坂を、右(西)へ行くと、右手に多宝塔が見えた。その説明板を見ると、宗祖日蓮大聖人の尊骸を荼毘に付した霊蹟(いわれのある場所)に建つ供養塔で、その建立は宗祖550遠忌(50回忌以上の年忌になると遠忌という)を期して行われ、江戸芝口講中の本願により、文政11年(1828年)に上棟、同13年(天保元年)に開堂供養を修している。石造の方形基壇に築いた円形蓮華座の上に建つ木造宝塔形式の建物で内外ともに漆や彩色によって華やかな装飾が施されている。塔内中央には金箔や彩色で華やかに装飾された木造宝塔を安置し、日蓮大聖人御所持の水晶念珠を奉安している。宝塔形式の木造塔婆は極めて現存例が少なく、当山多宝塔はその中でも最大規模を誇る本格的な宝塔として、極めて重要な建物である。と言った内容が記されている。なお、「多宝塔」の名称は建立当初から呼称されているものであり、重要文化財に指定されたその名称は「池上本門寺宝塔」である。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 17mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

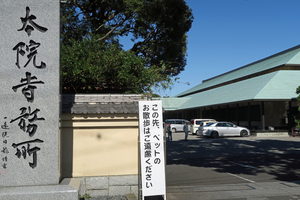

24.大坊本行寺

さらに西へ進むと右手には、身延山の峰に棲む二体の天狗である妙法両大善神が火難・盗難除けの神様として祀られている妙法堂があり、その先に大坊本行寺 の境内へ入る山門(赤門 本行寺の正面玄関)があった。wikipediaによれば、本行寺の境内は、1282年(弘安5年)9月18日に常陸国へ湯治に向かう途中の日蓮が身をよせ、同年10月13日に日蓮が病没した池上宗仲の館跡にあたる。10月15日にこの地で日蓮は荼毘に付され、遺骨は遺言により久遠寺に納められた。 本行寺の起源は1276年(建治2年)に池上氏館内の持仏堂が法華堂とされたことに始まり、日蓮入滅後間もない1283年(弘安6年)に日朗の弟子九老僧の大乗阿闍梨本成院日澄に池上氏館の地共々寄進されて本行寺が開創されたとされる。以来宗祖入滅の霊場として、池上本門寺の子院(末頭)のなかでも特に格式の高い、池上三院家の筆頭として大乗坊日澄の名から「大坊」と称された。本堂は、昭和56年(1981年)に聖人七百遠忌記念事業として、大改築された。元々中本山であったが昭和61年に本山(由緒寺院)に昇格した。また池上法縁五本山の1つにも挙げられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 34mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

25.瘡守稲荷(かさもりいなり)

大坊本行寺のサイトによると、境内にある瘡守稲荷は、江戸時代中期より五穀豊穣を祈り、特に病気除けの稲荷として、目黒区碑文谷に祀られていたが、昭和57年(1982年)に縁があって本行寺に出世移転した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

26.御硯井戸(おすずりいど)

日蓮聖人が身延山から到着した翌日、この井戸の水で墨をすり、9年の間庇護を受けた波木井実長 にあてた礼状などをしたためたと伝えられている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 12mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

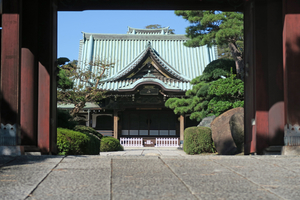

27.大坊本行寺 本堂

鎌倉幕府の作事奉行であった池上右衛門大夫宗仲が、日蓮聖人入滅の後、日澄(大聖人の本弟子・日朗の弟子)に公邸を寄進し寺を建立、「長崇山 本行寺」と称した。昭和56年(1981年)に大聖人七百遠忌記念事業として大改築された本堂は、境内の正面に立ち、本行寺の"顔"として1年を通じて様々な行事の舞台となる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 17mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

28.池上大坊

池上大坊と書かれた大きな提灯が本堂の左右に掛けられていた。前にも記したが、ここは弘安5年(1282年)日蓮聖人が亡くなった池上宗仲の館跡である。滅後まもなく宗仲が館を寄進して本行寺が開創された。大坊という呼び名は池上本門寺の子院並びに末寺を代表する寺という意味の尊称であると言われる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/1250秒 17mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

29.御会式桜(おえしきざくら)

前に立てられた札には「日蓮聖人がご入滅されたとき、庭先の桜が旧暦10月(今の11~12月)にもかかわらず時ならぬ花を咲かせたと伝えられており、お会式の万灯に桜の花を飾るのは、この故事に由来しています。現在も敷地内に残る桜は、聖人がご入滅された時期になると花を咲かせます。」 と説明がある。よく見ると、まだ枝先に数輪の桜の花が残っていた。 10月桜だろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

30.五重塔

再び大堂まで戻ってくると五重塔が見えた。仁王門の手前から左(東)に入り、高さ31.8メートルの五重塔を目指す。wikipediaによれば、「空襲による焼失をまぬがれた貴重な古建築の1つで、江戸幕府2代将軍徳川秀忠の乳母である岡部局(大姥局)(正心院日幸尼)の発願により、1608年(慶長13年)に建立され、後に現在の位置へ移築された。全面ベンガラ(赤色塗料)塗り、屋根は初層と二重は本瓦葺き、三重以上は銅板葺きとする(当初はすべて本瓦葺き)。建築様式は初層は和様、二重から上は禅宗様になる。初層の各面は中央を桟唐戸、両脇間には格狭間(ごうざま)形の装飾を入れ、蟇股(かえるまた)には十二支の彫刻を入れる。1997年(平成9年)10月から2002年(平成14年)3月にかけて国庫補助事業として解体修理が行われた。基礎部分の石段からはホンモンジゴケというコケの一種が見つかっている。五重塔下付近、東京国立博物館蔵・池上本門寺経筒(藤原守道作)が出土している。」とあった。平成9~13年、日蓮聖人立教開宗七百五十年慶讃記念事業の一つとして、全解体修理が施され、全容を一新した。国の重要文化財に指定されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

31.力道山の墓

五重塔に近くに「力道山の墓所はあちらです←」の立札があった。力道山とは懐かしい。子供のころ、白黒TVでプロレスに夢中になり、プロレスごっこで空手チョップの真似をして遊んだのを思いだす。力道山の略歴を見ると、昭和29年(1954)2月17日シャープ兄弟来日、太平洋沿岸タッグ王座獲得、12月21日木村政彦柔道7段と「日本選手権大試合」を闘い力道山の勝利といったことが記憶に残っている。昭和32年のルー・テーズ戦は視聴率87%だったそうだ。 場所は少しわかりにくかったが、通りがかりの地元の方に聞いてたどり着いた。力道山は昭和30年に広大な屋敷を購入して昭和35年頃まで大田区に住んだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 15mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

32.日蓮大聖人説法像

宗祖七百遠忌記念として昭和58年富山県新湊市の黒谷美術株式会社より奉納された。制作は、斯界の権威 長崎県出身の彫刻家 北村西望。 純アルミで造られ、高さ3.4m 重さ約1t 。もとここには明治の政治家 星 亨 の銅像があったが、星家の協力により、台座の奉納を受け、この像を建立したという池上本門寺の説明板があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 14mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

33.照栄院 妙見堂 -1

妙見堂への道しるべがあったので、行ってみることにした。妙見堂は日蓮宗に属す池上三院家の一つである朗慶山照栄院の妙見大菩薩を奉安するお堂だった。小さなお堂だが、銅板の屋根と欅の柱のバランスが大変よくできているといわれている。慶応2年(1866)の再建で、明治時代に増築工事が行われている。奉安されている開運除厄妙見大菩薩は、寛文4年(1664年)に、肥後之守加藤清正の息女、瑶林院殿が夫君の紀伊国太守亜相源頼宣卿の現世安穏後生善処のために、本門寺へ納めた室町時代の御尊像だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

34.照栄院 妙見堂 -2

妙見堂の中からは団扇太鼓(うちわだいこ)の音が聞こえてきた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

35.永寿院 万両塚

妙見堂の近くに池上本門寺の子院である永寿院というお寺があった。この万両塚は1708年(宝永5年)に没した芳心院の墓所である。永寿院は、寛永19年以前の開創で日遠の隠棲地として庭瀬藩主の戸川達安が下屋敷を寄進し創建したという。日遠の弟子、日東が堂宇を完成させた。芳心院は紀州藩祖徳川頼宣の第一女。名を茶々姫といい、鳥取藩祖池田光仲に嫁したことから因幡姫とも呼ばれる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

36.石門 永寿院

万両塚の最も奥まったところに石門があった。「宝塔の門柱基礎と寸法が合わないため、外堀の外に建てました。何度も加工が加えられた跡があります」という説明がなされている。宝塔とは堀に囲まれた芳心院墓所(写真35)の中央にある芳心院宝塔のこと。石門をくぐると、芳心院の侍女たちの墓と供養塔があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

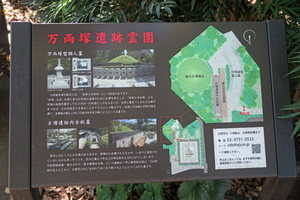

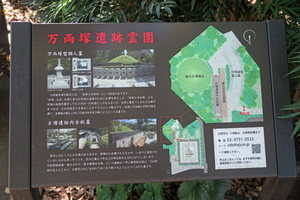

37.万両塚遺跡霊園の案内板

万葉塚には芳心院墓所(写真35)のほか、復元弥生住居跡や復元古墳墳丘、古墳遺跡内合祀墓や万葉塚型個人墓がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

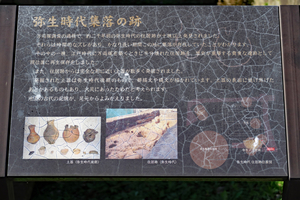

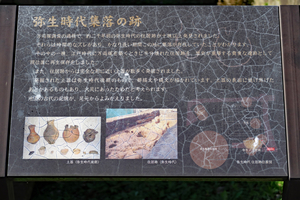

38.復元弥生住居跡

万両塚には復元された弥生住居跡がある。万両塚調査の過程で約2千年前の弥生式住居跡が10棟以上発見されたそうだ。かなり長い期間、この地に集落が存在していたことがわかると記されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1000秒 28mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

39.復元された弥生住居跡 -1

2003年に終了した調査では、万両塚の周囲から、弥生時代中期~後期の竪穴住居跡が10棟も出土した。また、堤方権現台古墳と言われるところからは、馬の尻部分を飾る馬具が見つかった。およそ6世紀前半と見られている貴重なものだそうだ。昭和7年(1932年)の宅地造成で遺跡は破壊されたようだが、都内では狛江市に次ぐ2例目であると言われる貴重なものだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

40.復元された弥生住居跡 -2

弥生式住居跡が復元されている。発掘調査の過程で、2000年前の弥生時代の多数の土器も発見されたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 24mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

41.古墳墳丘

江戸時代、万両塚が建てられ古墳には寺院が建てられたとある。永寿院の開山は寛永7年(1630年)である。不変山永寿院のホームページにある歴史の扉 に詳しい説明があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

42.此経難持坂上

此経難持坂の上に戻ってきた。何人かの方が写生をされている。下っていく石段の写生をするのは難しいと思う。何段あるのか数えて下りて行ってみたが、その時は94段と数えた。実際は96段で、踊り場になっているところで数え間違えたようだ。来るときに、霊山橋の手前にしゃれた店構えの蕎麦屋があったので、帰りにそこで食べて帰ろうと思っていたが、カギを忘れて家に入れないかみさんのことを思い出して、寄らずに帰ることにした。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

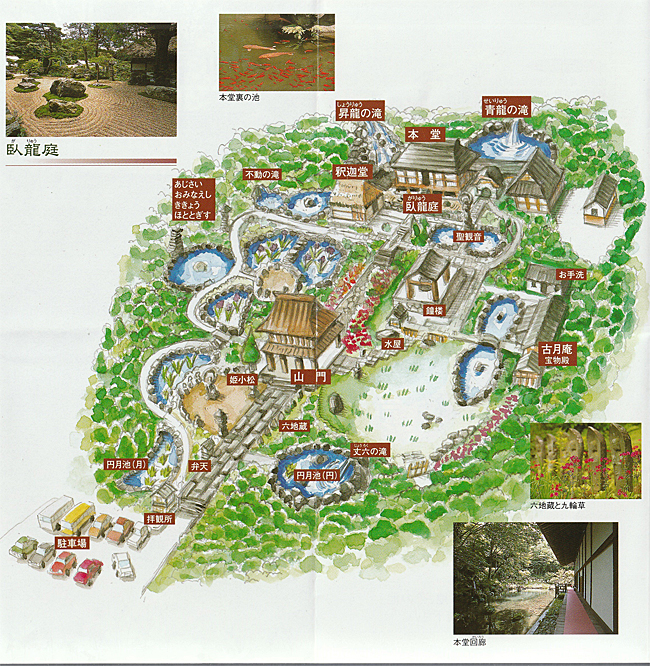

境内図 青龍山吉祥寺パンフレットより

境内図 青龍山吉祥寺パンフレットより