いにしえの奈良 2泊3日のサクラ見物 ④ 2023年4月5日ー7日 金峯山寺薬王堂 吉野山桜見納め

2023年4月6日、時刻は11時である。書院の見学と吉野千本桜を鑑賞し、満たされた気持ちで吉水神社を後にした。吉野山はこの先、奥千本、吉野山最高峰の標高858mの青根ヶ峯への大峯奥駈道にかけて、花矢倉展望台など、まだまだ見どころはあるようだが、時間もないし、道も厳しそうだ。下山する。 前もって、ツアコンさんから配られていた金峯山寺蔵王堂拝観券で内陣を参拝し、金剛蔵王権現像を参拝した。

金峯山とは奈良県の吉野山から大峰山(山上ヶ岳)に至る一帯を指し、古くから飛鳥時代の聖地として知られている。白鳳年間(7世紀後半)、修験道を始めた役行者(えんのぎょうじゃ)は、この金峯山で修業し、山上ヶ岳において、人々を迷いや苦しみから救い、悟りの世界に導くために金剛蔵王権現を祈りだす。そして、その姿を山桜の木に彫刻し、山上ヶ岳と吉野山に堂を建てて祀った。これが山上山下の蔵王堂の起こりであり、金峰山時の始まりであるとそのパンフレットに書かれている。

吉野山名残りの桜 2023年5月6日 奈良県吉野町 七曲がり付近

|

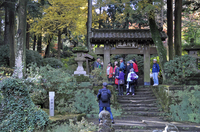

89.金峯山寺蔵王堂 勝手神社まで行って、戻り路で奈良漬を買い、金峯山寺の前へ来た。石段を上がって境内に入る。正面に国宝蔵王堂の威容があった。蔵王堂は、金峯山寺の本堂である。本尊金剛蔵王大権現三体のほか、多くの尊像が安置されている。蔵王堂は、白鳳年間に役行者が創建したと伝えられている。平安時代から幾度か焼失と再建を繰り返し、「太平記」には正平3年(1348年)に足利方の高師直(こうのもろなお)の来攻によって焼失、その後、天正14年(1586年)にも焼失しているそうだ。現在の建物は天正20年(1592年)ころに完成したものである。3体の本尊は秘仏であり、普段は見ることができない。中尊は7mを超える巨像である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

90.蔵王堂拝観 靴を脱いで堂に上がる。係の人が、「記念にお持ち帰るください」と、靴を入れる金峯山寺と名の入った袋を渡してくれた。内陣は撮影禁止であった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 39mm ISO280 ) 露出補正 なし |

|

91.蔵王権現立像を拝観 金峯山寺薬王堂本尊 特別御開帳 現在進められている国宝仁王門の大修理勧進のために、国宝蔵王堂内に安置されている日本最大の秘仏ご本尊金剛蔵王大権現三体が、特別に開帳されていた。(期間:令和5年3月24日~令和5年5月7日)蔵王権現立像三体の造仏は、秀吉の発願した方広寺大仏(京の大仏)の造仏にも携わった、南都仏師の宗貞・宗印兄弟が手掛けたことが、胎内の銘から知られる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 43mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

92.脳天大神(のうてんおおかみ) 金峯山寺の境内にびっくりするような名前の神社の案内があった。金峯山寺のホームページを見てみると、脳天大神は金峯山寺初代管長・故 五條覚澄大僧正が霊威感得された頭脳の守護神なのだそうだ。脳天大神はその最も大切な処を守護し、頭の病気や学業試験などの願い事を成就するとあった。首から上の病気に霊験あらたかで入学試験合格、病気全癒、商売繁盛祈願の参拝参詣者が多い。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f8 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

93.金峯山寺鐘楼 蔵王堂の左側(西側)に鐘楼があった。かつて、金峯山寺には1264年(文永元年)に鋳造された銅鐘があった。その銅鐘は現存しないが、銘文拓本が残され「鎌倉新大仏鋳物師丹治久友」とある。久友は、同年、東大寺塔頭真言院の梵鐘鋳造にも携わり、その鐘銘には「鋳物師新大仏寺大工」とあるそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 23mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

94.金峯山寺から見た南朝妙法殿 金峯山寺の西側に三重塔(妙法殿八角三重塔(昭和33年 1958年建立)、金峯山寺南朝妙法殿は1958年(昭和33年)に南朝初代で、第96代・後醍醐天皇の行在所であった実城寺跡に建立された。南朝妙法殿には後醍醐天皇と南朝第2代で、第97代・後村上天皇、南朝第3代で、第98代・長慶天皇、南朝第4代で、第99代・後亀山天皇の南朝の四帝や忠臣が祀られている。南朝妙法殿には実城寺の本尊とも言われる木造釈迦如来坐像(奈良県指定文化財)が安置されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 92mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

95.威徳天満宮 大きな建物ではないが、蔵王堂のすぐ横に鎮座する古社が、威徳天満宮。菅原道真を祭神としている。社伝によれば、天徳3年(959年)の創建とも伝えられ、天慶年中(938年~947年)、如意輪寺を創建した日蔵道賢(にちぞうどうけん)が勧請したともいわれる古社だそうだ。威徳天満宮の江戸時代前期建築の本殿は、豊臣秀頼の改修による華麗な桃山様式を残し、奈良県の文化財に指定された。社前の石灯籠は享保13年(1728年)の寄進だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

96.四本桜から見た蔵王堂正面 四本桜は蔵王堂の境内、石の柵の中に桜が4本植えられている場所で、「大塔宮(だいとうのみや)御陣地」と刻まれた石柱が建っている。元弘3年(1333年)大塔宮護良親王(だいとうのみやもりながしんのう)が鎌倉幕府勢に攻められて、吉野落城を覚悟して最期の酒宴をされた所と言われる。その際の陣幕の柱跡に植え続けられているのが、この桜だそうだ。石柵内に立つ銅燈籠は文明3年(1471年)の作で重要文化財に指定されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 28mm ISO180 ) 露出補正 なし |

|

97.中千本の桜 金峯山寺のあたりは少し高くなっていて、そこからも中千本の桜が眺められた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 125mm ISO180 ) 露出補正 なし |

|

98.銅鳥居 銅鳥居のところまで下りてきた。時刻はほぼ正午。上がってきた時と比べて、空が明るくなり、青空も見えて光の状態が良くなっていた。鳥居額には「発心門」とある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f13 1/500秒 27mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

99.弘願寺 黒門の手前左側に弘願寺というお寺があった。この寺は高野山真言宗の寺院だそうだ。本尊は阿弥陀如来立像(県指定文化財)で鎌倉時代の正元2年(1260年)の作という。もとは金峯山寺の「上之坊」だったが、高野山真言宗の寺院になったという。吉野山寺宝めぐりの一環で秘仏「虚空蔵菩薩」が公開されている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 25mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

100.ハナモモ 弘願寺のあたりにハナモモが咲いていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

101.ちりめんじゃこ 黒門の手前にちりめんじゃこ(ちりめん山椒)の店が出ていた。勧められて食べてみるとなかなか旨かったので、お買い上げ。京都へ行くとよく買って帰るが、ちりめん山椒は吉野名物でもあるそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 30mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

102.戻り路の黒門 黒門まで戻ってきた。まだまだ、上がって来る観光客が多い。黒門を出たところにあった食事処で、簡単な昼食にした。歩いた後のビールは格段に旨かった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.2 1/500秒 34mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

103.鮎とあまごの塩焼き 昨日、ホテルの近くの小料理屋さんで食べたアマゴの塩焼きは旨かった。ヤマメは北のサクラマスの陸封型、アマゴは南のサツキマスの陸封型という。アマゴとヤマメは姿がほとんど同じで、淡白な身や柔らかい骨など、川魚としての美味しさも変わりない。 ただ、アマゴには脇腹に赤い斑点があり、ヤマメにはそれがないのが特徴だそうだ。子供のころ父親のお供で多摩川へヤマメを獲りに行ったのを思い出す。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 22mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

104.見納めの千本桜 -1 入山した時には下千本の桜を見るのに夢中で気に留めなかったが、大橋という橋がある。その大橋の少し先が、下千本展望台だった。バスが待っている吉野山観光駐車場はもうすぐそばだ。ここは近鉄吉野駅から七曲がりを登り切った上にある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

105.見納めの千本桜 -2 枝垂れ桜は、まだまだいっぱい花をつけていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 44mm ISO110 ) 露出補正 なし |

|

106.見納めの千本桜 -3 今朝は雨も覚悟していたが、青空が顔を出すほどの天気になり、ラッキーだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/500秒 57mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

107.見納めの千本桜 -4 桜の中に町があるような眺めだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 39mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

108.見納めの千本桜 -5 下千本から中千本へと尾根を桜が染めていた。初めて訪れた吉野千本桜をたっぷり楽しむことができた。吉野山観光駐車場は、来た時とは違って、びっしりと、大きな観光バスがいっぱい止まっていた。我々一行29名が集まるのを待って、午後1時に出発した。ここから奈良県高取町にある壺阪神社に向かう。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 31mm ISO100) 露出補正 なし |