一昨年の12月にWeb上で開催された日本チョウ類保全協会の「企画展・チョウの写真展 チョウが消えていく」に、わたくしが舞岡公園で撮った写真「向日葵のモンキチョウ」を応募したところ、取り上げていただいた。そしてその年の暮れに、日本蝶類保全協会のWeb写真出展者及び会員との、写真の披露と忘年会がZOOMによるオンラインで開催され恐る恐る参加したが、そのときに舞岡で「写真展 生き物たち」を主催されている「舞岡深蝶団」のGさんとお話ができた。今年も3月にそのGさんから、「第9回 写真展 生き物たち」のご案内のはがきをいただいていた。

3月13日にその「第9回 写真展 生き物たち」を見にいこうと舞岡公園に出かけた。駐車場からはいつも歩く舞岡公園の中を通って、横浜市営地下鉄の舞岡駅への道を行くと、会場である舞岡ふるさと村「虹の家」がある。

道々、舞岡公園の早春を撮っていったが、この日は暖かくキタテハが飛ぶ姿も見た。

|

1.ユズリハ(楪・交譲木・譲葉・杠)の新芽

駐車場からけやき広場を抜けて道路に架かる橋を渡って南門へと歩いていくと、新芽の葉柄が赤紫色をした、特徴のある3mほどの高さの木があった。PictureThisで検索するとユズリハという常緑樹だった。ユズリハという和名は、春に枝先に若葉が出たあと、前年の葉がそれに譲るように落葉することに由来するそうだ。赤紫色の新芽が目をひいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 146mm ISO1250 )

|

|

2.ヒイラギナンテン(柊南天)の花

葉がナンテンのように複葉で、ヒイラギのようなトゲがあることや、果実のつき方がナンテンに似ていることに由来する名前。だが、ヒイラギの仲間でもナンテンの仲間でもないそうだ。秋になると黒紫色に熟した白い粉を被った実をよく見かける。春はこんな黄色い花が咲くのだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO400 )

|

|

3.アセビ(馬酔木)の蕾

早春になると枝先に10 cmほどの房になった円錐花序を垂らす。写真は蕾でこれから白い壷状の花を多数咲かせる。この花はチョウの好きな花でもある。ギフチョウなども吸蜜に来るし、越冬したルリタテハもこの花でよく見かける。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.2 1/2000秒 18mm ISO320 )

|

|

4.これは何?

まっすぐ柄が伸びてその先に芽鱗のようなものが付いている。PictureThis で検索してみたが、検索するたびに違う種が出てくる。レンゲツツジ、アメリカテマリシモツケ、バッコヤナギ、ウマスギゴケなどが提示され、逆にそれらの画像を検索してみたが、マッチするものは現れなかった。次回、行ったときに成長した様を見てみたい。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.4 1/2000秒 9mm ISO400 )

|

|

5.アオキ(青木)の新芽

日本原産。もうすぐ褐色を帯びた紫色の花が咲く。関東以西の海岸近くにある樹林に多く自生するが、身近な雑木林にも見られる。最も日陰に強い植物として知られ、家の北側やビルの谷間など条件の悪い場所の植栽にも使われる。蕾や新芽は天ぷら、おひたしとして食用されるそうだ。冬の間ついている俵形の赤い果実が美しい。舞岡公園でもよくみられる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 39mm ISO400 )

|

|

6.サンシュユ(山茱萸)

谷戸に1本の黄色い花が咲いている木があった。マンサクかなと思ったが、サンシュユであった。wikipediaによれば、サンシュユという和名は中国植物名「山茱萸」が音読みとなり、そのまま和名になっている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/2000秒 25mm ISO320 )

|

|

7.サンシュユの花

日本名の別名ハルコガネバナ(春黄金花)は、早春、葉がつく前に木一面に黄色の花をつけることからついた呼び名で、日本植物学者の牧野富太郎さんが山茱萸に対する呼び名として提唱したものであるという。果実は10月中旬 - 11月に赤く熟し、グミの果実に似ている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 196mm ISO400 )

|

|

8.ヤマシギ(山鷸、山鴫) -1

きざはしの池の前で数人の方が三脚を立てて撮影されていた。一人の年配の女性に「何がいますか」と訊ねると、「ヤマシギです」と指でその方向を教えて下さった。だが、見つけられない。やっと見つけた。20mくらい先で、枯葉、枯草と保護色になって判り難かった。肉眼では判別できず、ズームを35㎜版相当600mにして、ファインダーでやっとヤマシギと判った。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO200 )

|

|

9.ヤマシギ -2

長いくちばしを地面に入れて食餌を探しているようだ。土にくちばしを差しこんで、地中のミミズなどの小動物を捕食するという。トリミングした。wikipediaによれば、ヤマシギは狩猟鳥に指定されており、狩猟の対象種である。また食用としても好まれる。しかし、地域によっては、ヤマシギが希少種となっているところもあり、狩猟鳥指定には批判的な声もあるそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO500 )

|

|

10.ユキヤナギ(雪柳)

和名の由来は見ての通りだ。ヤナギのようにしだれる枝に白い小さな花が咲き乱れる様子を雪に見立てて「雪柳」の名がついた。小枝全体に群がるように咲いていく一つ一つの白い花が可愛い。今春は咲くのが少し遅いのではないかと思っていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.5 1/2000秒 9mm ISO100 )

|

|

11.アオジ(青鵐、蒿鵐、蒿雀) -1

瓜久保の家の門を入ろうとしたところでバサバサという音がしてスズメが飛び出した。少し飛んですぐまた、地面に止まった。スズメかと思ったのはアオジだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO1250 )

|

|

12.アオジ -2

和名のアオは緑も含めた古い意味での青の意だそうで♂の色彩に由来するという。青には見えないが腹の黄色が緑に見える。この個体は嘴の下が黒いので♂のようだ。地面で何かを見つけて咥えたようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO3200 )

|

|

13.アオジ -3

2mくらいのところまで近づいてきたが、飛び立ってカラタチの枝に止まった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO640 )

|

|

14.ミツマタ(三椏)

瓜久保の家の縁側に座って一休みしたのち、「第9回 写真展 生き物たち」の会場の「虹の家」へ向かった。「舞岡町小川アメニティ」を歩いていく。途中、ミツマタの黄色い花が咲いていた。この時期はサンシュユ、マンサクなど黄色い花が多いように思う。ChatGPTに聞いてみたところ、1.花粉媒介者への誘引: 特に春は、花粉媒介者(虫や鳥)が活発になる時期であり、黄色い花は彼らを誘引しやすい色彩を持っているとされている。2.視認性の向上: 春にはまだ新緑が生い茂っていないため、木々の花が目立つようにする必要があり、黄色い花は、背景との対比がはっきりして目立ちやすい色である。3.温暖化と適応: 温暖化の進行により、春の気温が上昇し、黄色い花の植物が増えた可能性も考えられる。といったことが可能性として挙げられた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 58mm ISO200 )

|

|

15.オウバイソケイ(黄梅素馨)

また、黄色い花が咲いていた。PictureThisの解説によれば、英名は「ジャパニーズジャスミン」であるが中国原産で、ジャスミンのような香りはない。日本には明治時代に渡来した。別名をウンナンソケイという。オウバイに似ている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 220mm ISO500 )

|

|

16.早咲きの桜

民家の庭にほぼ満開の桜が咲いていた。何という品種の桜かわからない。またまたChatGPTで「淡いピンクの小さな花を咲かせ3月中旬ごろに満開になる早咲きの桜の品種を教えてください」と聞いてみたところ、「そのような特徴を持つ早咲きの桜の品種として、「乙女桜(おとめざくら)」があります。乙女桜は、淡いピンク色の小さな花を持ち、通常、3月中旬に満開になります。この品種は、日本の桜の中でも比較的早咲きであり、華やかな花を楽しむことができます。」という回答があった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 218mm ISO320 )

|

|

17.八重咲のヤブツバキ

あまり見たことのないまっかな二重のヤブツバキが咲いていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 94mm ISO640 )

|

|

18.サラサモクレン?の蕾

PictureThisで検索するとサラサモクレンと出てきた。サラサモクレン(更紗木蓮)は、シモクレンとハクモクレンの交雑種で、紫が薄まり、外がピンクで内側が白といった可愛らしいカラーリングのモクレンという。私にはこの蕾を見て調べてみてもサラサモクレンかハクモクレンかは判らなかった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 155mm ISO200 )

|

|

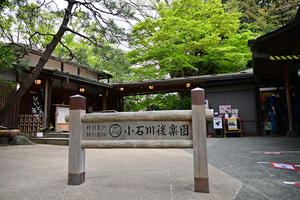

19.「第9回 写真展 生き物たち」 -1

瓜久保の家から花の写真を撮りながら20分ほど歩いて「第9回 写真展 生き物たち」の会場である。「虹の家」に着いた。Gさんが会場に詰めておられ、1年ぶりに再会しお話をした。Gさんは、日本自然科学写真協会(SSP)会員で2019年にSSP大賞を受賞されている。今回出展されていた「チョウゲンボウに睨まれた」と題された写真が素晴らしかった。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 )

|

|

20.「第9回 写真展 生き物たち」 -2

蝶の写真では、T.Y. さんが出展されていた一連の OlympusのOMシリーズのプロキャプター機能で撮影されたと思われる連続・合成写真に見入ってしまった。私もこんな写真を撮ってみたい。

Canon PowerShot G7X 8.8-36.8mm f/1.8-2.8 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 )

|

|

21.かっぱ池のカルガモ

前回は電車とバスを利用して来たので、帰りは「虹の家」からは横浜市営地下鉄の舞岡駅へ歩いたが、この日はマイカーで来ていたので、駐車場まで戻らなくてはならない。途中、何か野鳥はいないかと瓜久保のかっぱ池まで行ってみた。特に成果はなかったが、カルガモが池で風を凌いでいた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 51mm ISO1000 )

|

|

22.旧金子家のひな壇

古民家まで戻ってきた。金子家の母屋には、ひな壇がまだ残されていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/100秒 48mm ISO3200 )

|

|

23.田んぼのアオサギ

田んぼに向けて三脚を立てカメラを向けている方がいた。田んぼの向こう側なので距離はあったが、アオサギは大きい。田んぼの水に姿を落としていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ 8.8-220mm f/2.4-4 20.1 Mega Pixels

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/2000秒 180mm ISO400 )

|