明治神宮 鎮座百年祭 11月21日(2020年)

私が通った小学校は、渋谷区立神宮前小学校と云い、原宿駅から若い人達で賑わう表参道をまっすぐ、青山通りのメトロの表参道駅へ向かう途中、明治通りとの交差点を少し過ぎた左側、その頃は、同潤会のアパートだったが、今は表参道ヒルズになっている建物の裏側にあった。

明治神宮 の境内は子供の頃の遊び場であり、その参道にある灯篭の明かりに、夜中に集まって来ていたカブトムシやコクワガタ、時には立派なノコギリクワガタなどを採りに行ったものだった。

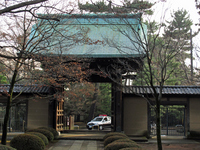

明治神宮 境内案内図

その明治神宮が、大正9年(1920年)11月1日に、ここ代々木の地に創建されて100年になる。2020年10月30日(金)~2020年11月1日(日)に明治神宮鎮座百年大祭が開催された。

2019年(令和元年)10月26日、記念事業の一環で、隈研吾さん設計による「明治神宮ミュージアム」が新たな宝物館としてが開館した。ここへ行って見たかったのが、第一の目的であったのだが、久しぶりに明治神宮を参拝してきた。

原宿駅も新しくなった。原宿駅から直接、明治神宮南参道の入り口である鳥居の前に出られる。 「明治神宮ミュージアム」では、令和2年の10月17日から12月6日までの間、「明治神宮鎮座百年祭記念展」が開催されていた。 「明治神宮ミュージアム」は南参道を進んで石橋の先の右側にあった。開館時間は10時であり、その少し前に着いた。係の方が、玄関の落ち葉を竹箒で履いている。

午前10時、開館と同時に入館(入館料1,000円)した。入ると1階にメインロビーがある。左側が「森の展示室」になっていて、「明治神宮に宿る(百年)(一年)(一日)(一刻)という4っの時間軸を通して、森と祈りの永遠性をお伝えいたします。」と説明されていた。2階に上がる。床からして木の香りが伝わる素晴らしい空間である。階段を上がったところの「宝物展示室」がメインの展示であり、そこは「倹約の御心が偲ばれるご愛用の鉛筆から、金色の鳳凰をいただく儀装車まで、明治天皇、明憲皇太后おゆかりの御物を常設展示」と説明されていた。残念ながら、展示物の撮影は不可だった。

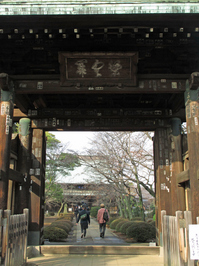

「明治神宮ミュージアム」を見学して、再び南参道を本殿に向かう。副都心線の北参道駅の方からの北参道と合わさるところで、直角に左(西)に曲がり、高さ12mの明神鳥居としては日本一の大鳥居を潜る。そして突き当りを右へ曲がると「本殿」がある。大鳥居を潜ると参道の左側には、明治神宮鎮座百年に関わるパネルが並んでいた。七五三を祝う家族連れの姿があった。

「本殿」の参拝を終えて御苑維持協力金500円をお支払いして、「明治神宮御苑」に入り、紅葉を見ながら少し歩いた。

約2時間、久しぶりの明治神宮参拝だったが、この日の東京都のコロナの新規感染者数は500人を超えていた。

|

1.南参道鳥居 2020年の3月から使用開始されたJRの新原宿駅の西口を出るとここへ出てくる。鳥居を潜って南参道を歩く。南参道の右側には車道があり、駐車場もあるが、現在は代々木側の北参道口からしか入れない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 13mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

2.「杜のカフェ」 南参道の左側に洒落たテラス風のカフェが出来ていた。木の素材で仕上げた優しい外観とウッドデッキが「売り」のようだ。まだ、午前10時前なので、お客さんは少ない。朝早く来て、コーヒーを飲みながらの読書も良い。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

|

3.神橋 南参道を進むと神橋という石橋があった。せせらぎが流れるこの辺りには紅葉したカエデもある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

|

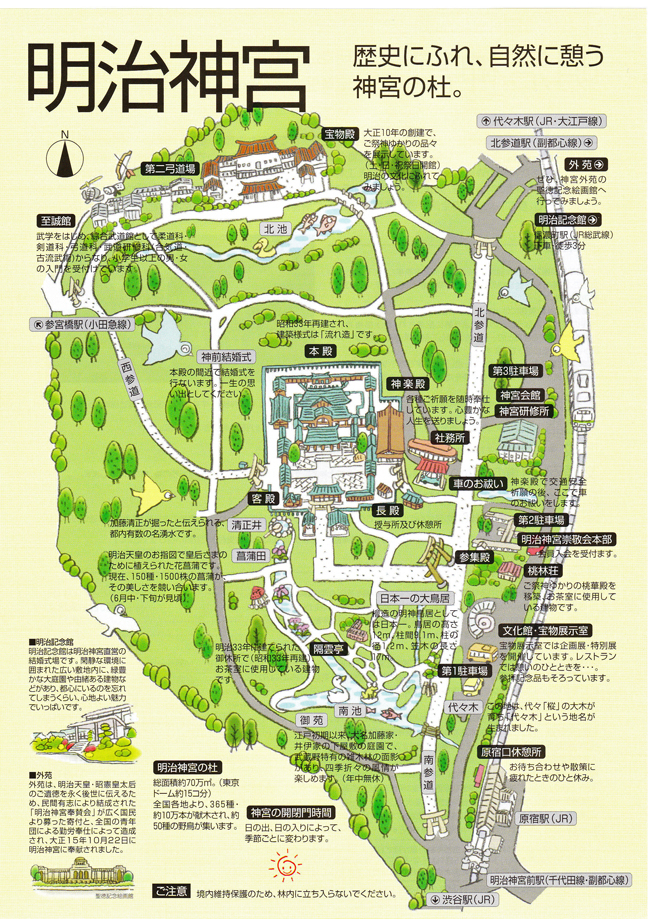

4.明治神宮ミュージアム 神橋の先の右側に今日の明治神宮参拝の目的である「明治神宮ミュージアム」の入り口があった。令和2年(2020年)に鎮座百年祭を迎える明治神宮では、令和元年10月26日、鎮座百年祭記念事業の一環として明治神宮ミュージアムが開館された。このミュージアムの設計は、日本を代表する建築家の隈研吾氏である。開館時間は午前10時、少し待って入館する。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

5.芸術と出会えるウォークラリー 神宮の杜 野外彫刻展 としていくつかの彫刻が随所に展示されていた。これは 明治神宮ミュージアムの入り口右側にあった名和晃平さんの「White Dear」と題されたブロンズに塗装が施された彫刻である。2020年の作品。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 11mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

|

6.明治神宮ミュージアム メインロビー 入館券を求めて中に入ると、右手に広々とした木調のメインロビーが広がっていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 17mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

|

7.明治神宮ミュージアム メインロビーから 展示の撮影はご法度になっていたが、建物は撮っても良いと告げられた。「White Dear」が見える。入り口を入って左側は杜の展示室となっていて、「明治神宮に宿る(百年)(一年)(一日)(一刻)という4っの時間軸をとおして、森と祈りの永遠性をお伝えいたします。」と説明されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 12mm ISO2000 ) 露出補正 なし |

|

|

8.明治神宮ミュージアム 2階 階段を上がると、木調の廊下があって、その廊下を通して、外が眺められる処だ。人がいなかったこともあるが、素晴らしい空間だった。この左側が宝物展示室、企画展示室になっている。宝物展示室には金色の鳳凰が屋根に飾られた艤装車が中央に置かれ、明治天皇、明憲皇太后ゆかりの品々が展示されている。企画展示室には定期的に企画展示、特別展示が開催される。この時は本殿内陣の奥深くおよそ百年の間奉安されいた下村観山作の屏風などが展示されていた。記念にミュージアム・ショップで「明治神宮のご宝物」とい冊子を購入した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 15mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

9.代々木 11時少し前まで、 明治神宮ミュージアムにいて外に出る。南参道の反対側に細く高い木があった(写真のイチョウの木の右側)。「この地には代々樅の大木が育ち、代々木という地名が生まれました。この前の名木代々木は昭和20年5月の戦禍で惜しくも焼失しましたので、そのあと植継いだものであります。」との説明札が立てられていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 32mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

10.奉献 清酒菰樽 これらの 菰樽は縁あって永年明治神宮に奉納されている甲東会はじめ、昭和38年に結成された明治神宮全国酒造敬神会会員、全国各地の敬神の念厚き酒造家から献納されたものだそうだ。216個の樽があり、全国の神社の中でも有数の数と言われる。鎌倉の鶴岡八幡宮や大宮氷川神社などでも菰樽が並んで積まれているのを見たことがある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし |

|

|

11.奉献 葡萄酒樽 参道の反対側にはフランスワインの酒樽が展示されていた。「和魂洋才を旨とし、我が国の伝統の心を守りつつ、西洋の優れた文物を取り入れた明治時代、まさに国民の模範となって近代化を推し進められた明治天皇は断髪、洋装をはじめ様々な西洋文化を積極的に取り入れられました。食文化に於いても率先して洋食をお召し上がりになり、西洋酒としては特に葡萄酒をお好みになられました。」という前置きがあり、ここに奉供されている葡萄酒樽はブルゴーニュ東京事務所代表で、シャトー・ドゥ・シャイイイホテルのオーナーでもある佐多保彦氏の呼びかけにより、葡萄酒産地として名高いフランス共和国ブルゴーニュ地方の醸造元各社より献納されたたものであるという説明書きがあった。ムルソーなど有名な銘醸の樽もあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

|

12.参道の展示パネル 代々木方面からの北参道がぶつかるところの左手(西側}に、高さ12mの明神鳥居としては日本一の大鳥居がある。そこから先は本殿への参道であり、その左側に明治神宮鎮座百年に関わる大きなパネルが整然と立ち並んでいた。明治天皇は明治元年(1868年)9月20日、京都を出発し、10月13日には江戸城に到着した。千年以上の長きにわたって都であった京都を離れ東京に都が定まり、若々しい君主を戴く明治の時代が始まった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

13.明治の人 その気概と志 国づくりに励んだ有名無名の先人一人ひとりの力が、日本の近代化を成し遂げた。また、政府が招聘した海外からの専門家たちも国造りに貢献した。上から左から右へ 1.ラフカディオ・ハーン 2.福沢諭吉 3.東郷平八郎 4.乃木希典 5.夏目漱石 6.北里柴三郎 7.下田歌子 8.ウィリアム・スミス・クラーク 9.森鴎外 10.岡倉天心 11.与謝野晶子 12.エドワード・シルベスター・モース 13.野口英世 14.青木繁 が並ぶ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO1000 ) 露出補正 なし |

|

|

14.七五三の祝い 両親、祖父母らと家族揃って七五三の祝いでお参りに来られている方も見かけた。写真を撮ってもらっている女の子3人は、7歳、5歳、3歳なのかな。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

|

15.明治神宮 本殿 本殿は昭和33年に再建され、建築様式は「流れ造」。本殿は外拝殿、内拝殿、本殿からなる。写真は外拝殿。2020年(令和2年)12月23日付けで、本殿、内拝殿、外拝殿などの社殿36棟が国の重要文化財に指定された。新宿のドコモタワーが見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1200秒 23mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

16.夫婦楠 -1 夫婦楠は1920年(大正9年)の明治神宮創建当時に献上された2本のクスノキの総称だ。ご祭神の明治天皇と明憲皇太后の中が良かったことにあやかり、縁結び、夫婦円満、家内安全の象徴として親しまれ、明治神宮境内の中でも特に人気のパワースポットになっているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

|

17.夫婦楠 -2 離れて見ると広がった枝葉の部分がくっつき1本の木のように見え、夫婦が並んで立つ姿を想像させるという。拝殿、そしてその奥の本殿参拝の前に2本の仲睦まじい楠に手を合わせていく人が多い。樹齢は約100年で、樹高17m、幹回りは366cm/317mある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

|

18.明治神宮御苑 隔雲亭 本殿にお参りして、正参道を戻る。右側に内縁の北門があった。この季節の内苑は見たことがないので入ってみることにした。wikipediaによれば、江戸時代から大名下屋敷の庭園として使われ、明治時代に宮内省が所轄する南豊島御料地となり、代々木御苑と呼ばれた。ここは明治天皇と昭憲皇太后にゆかりの深い名苑であり、この地の風光をこよなく愛した皇太后はしばしば行啓したほか、明治天皇は隔雲亭という御茶屋を建て、四阿を作り、池には菖蒲を植え、回遊歩道を設けて美しい庭園とされた。内苑の中で唯一、神社鎮座前から樹木が生えていた。隔雲亭は太平洋戦争の末期、アメリカ軍による空襲によって焼失したが、戦後に篤志家によって復元された。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO500 ) 露出補正 なし |

|

|

19.明治神宮御苑 つつじ山辺りの散策路 御苑にカエデは少ないが、散策路を歩くと、カエデの葉が日光に当たって輝く。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1000秒 10mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

|

20.清正井(きよまさのいど) 御苑の最も北側の奥に清正の井戸がある。若い人達にとって、清正井は明治神宮で最も有名なパワースポットという。ここは江戸時代(1603年~1867年)の初めは熊本藩主加藤家下屋敷だったが、 江戸時代の武将、加藤清正が自らの手で井戸を掘ったという逸話から、「清正井」の名がついたとされている。 写真を携帯の待ち受けにするだけで良いパワーが得られると話題になり、多くの人が訪れるようになったそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/200秒 11mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

|

21.南池 隔雲亭から見下ろす大池は南池(なんち 8,300㎡)と称される自然の古池で、加藤家のあとに入った彦根藩主井伊時代から「お泉水」と言われていた。清正井から花菖蒲田を潤した清水を満々とたたえ、周りの樹影を映し出す。池面に張り出す樹々の彩りが美しかった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 22mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|