私は満州生まれの滋賀県育ち、小学校に入学の時から、東京は城南、そして神奈川に住むようになり、いわゆる下町で過ごしたことがない。昨年は、都電荒川線沿線を歩いたり、日本橋七福神めぐりをしたり、また、9月には東京スカイツリーにあやかって向島、墨田川沿いを歩くなど、江戸時代の面影を残す町を歩いた。

1.東横線横浜駅

3月16日、東急東横線が渋谷駅で、地下鉄副都心線と直通運転となり、いままでの東急東横線、みなとみらい線に加え東武東上線、西武池袋線、東京メトロ副都心線が加わり、5社相互直通運転となった。

そのため、今まですべて渋谷行だった横浜駅での東横線行先表示板には見慣れない行き先が表示されている。50年以上は利用してきた頭端式の東横線渋谷駅は「昔語り」となる。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.0 1/40秒 14.4mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

2.大栄山永代寺

地下鉄を乗り継いで、都営地下鉄の門前中町駅で下車した。永代通りを東陽町の方へ歩くとすぐ深川不動の参道になる。その右手に永代寺というお寺があった。Wikipediaによると「1624年(寛永元年)、長盛の開山により永代島に創建された。江戸時代には富岡八幡宮の別当寺として栄えたが、明治初年の神仏分離により廃寺となった。跡地は現在の深川公園や深川不動堂などになっており、深川一帯でも指折りの広大な寺院であった。その後、1896年(明治29年)に旧永代寺の塔頭の吉祥院が名称を引き継ぎ、再興されたのが現在の永代寺である。」とある。ひっそりとしていた。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( 2.8 1/100秒 4.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

3.深川不動尊

左右に「昔」を感じさせる飲食店や商店が並ぶ参道の正面に深川不動があった。この写真は旧本堂で、現在の本堂はこの左側にあり、護摩祈祷が行われていた。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( 2.8 1/100秒 4.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

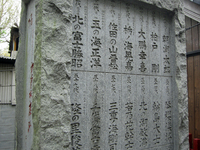

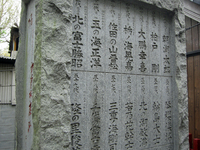

4.石造燈明台

日清戦争の勝利を記念して、深川不動堂境内南側に建てられた。明治28年に起工し、同31年に竣工している。外壁には九世市川団十郎などの歌舞伎役者、土木実表組合や東京石工組合などの奉納者、奉納団体が刻まれた石板が359点張られている。平成19年に江東区指定有形文化財に指定されている。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/1000秒 6.1mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

5.富岡八幡宮

深川不動尊のお参りを終えて、境内に戻ると江東観光ガイドクラブ」のテントがあり、立ち寄ってみると、ボランティアガイドの方が付近を無料で案内してくださるという。「あまり時間がとれないので30分くらいでお願いできますか」とお願いしてみたところ、心よく「いいですよ」とのこと。前の写真の石造燈明台の説明を受けた後、富岡八幡宮へ向かった。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/640秒 6.1mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

6.横綱力士碑

事前学習で富岡八幡宮に横綱力士碑なるものがあることを知っていた。この横綱力士碑は、横綱の顕彰と相撲の歴史を伝えるため、江戸時代最後の横綱第十二代陣幕久五郎が中心となり、明治33年(1903年)に建てられたとのこと。重量は約五千五百貫(約20t)あり、初代明石志賀之助からの歴代横綱の名が刻まれている。懐かしい大鵬、柏戸や千代の富士の名が刻まれている。富岡八幡宮は貞享元年(1684)に幕府の公許のもと初めて勧進相撲が行われ, 以後年ニ場所の相撲興行が定期的に行われた事により 江戸勧進相撲発祥の地として知られるようになったという。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/250秒 6.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

7.永昌五社稲荷神社

富岡八幡宮境内の婚儀殿の向こう側に永昌五社稲荷神社というお稲荷様があった。ここでも神、仏一緒になっている。。「五社」というのは、近隣にあったお稲荷様が5つ合祀されているかららしい。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/250秒 6.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

8.お神輿

4.5トンもある大神輿で有名である。大きすぎて屋根の部分は写し取れていない。この豪華絢爛な一宮神輿は平成3年に奉納されたが、非常に大きすぎて担ぐ事が出来ない。一度だけ担がれたことがあるらしいが、担ぎ上げるのに約300人程度は必要で、3~5分程で交代しながら総勢3000人掛かりで行ったようだとガイドさんに説明していただいた。平成9年に二宮神輿が新たに奉納されて3年に一度の例大祭では約2トンの二宮神輿が担がれる。「奉納・佐川急便グループ会長」という札が添えられていた。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/60秒 12.3mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

9.伊能忠敬像

平成13年、江戸時代後期の測量家・伊能忠敬の銅像が境内大鳥居横に建立された。伊能忠敬は深川黒江町(現・門前仲町1丁目)に住み、測量旅行出発にあたっては、必ず当宮を参拝していたことから縁りの地であるこの八幡宮に銅像が建てられた。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/1250秒 4.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

10.大関力士碑

永代通りの方から見て大鳥居の向こう側、伊能忠孝像の前あたりに大関力士像があった。 昭和58年に建てられた比較的新しい碑で、歴代の大関が顕彰されている。九代目市川団十郎と、五代目尾上菊五郎が明治時代に寄進した仙台石が利用されているという。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/500秒 4.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

11.富岡八幡宮 参道

これは永代通りの方から、大鳥居と本殿を仰ぎ見たところである。どうしても新しい建物が入ってしまう。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/640秒 8.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

12.深川丼とあさり御飯

ガイドをしていただいた方に礼を述べ、ついでに深川丼の美味しいところをご存じないか伺ってみたところ、深川不動参道の「六衛門」という店をリコメンドしていただいた。品書きに深川丼とあさり御飯というのがあったが、私はあさり御飯(あさりの炊き込みご飯)にした。のども乾いたので、ビールと肴にはアサリのかき揚げを頼んだ。これがなかなか旨かった。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/60秒 8.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

13.下町散策

「六衛門」での昼食を終え、深川界隈を少し歩いてみた。永代通りと並行して流れる大横川にかかる巴橋を渡り、牡丹町通りを行ってみる。このあたりは夜は賑やかになるのだろう。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.3 1/250秒 18.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

14.東富橋

大横川の木場寄りにかかる東富橋というのがあった。立派な橋だ。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/1600秒 6.8mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

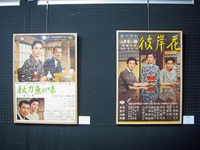

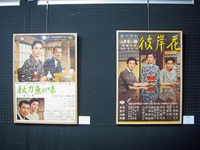

15.古石場文化センター 小津安二郎紹介展示コーナー

先ほど、富岡八幡宮を案内してくださったボランティア・ガイドの方が、ここへ是非行ってみたらよいと勧めてくれていた。このあたりは映画監督・小津安二郎の生まれた町だそうだ。東富橋を南に下って、少し右へ行ったところに古石場文化センターという建物があり、そこに小津安二郎紹介展示コーナーが設けられていた。これは展示されていた映画のポスターだが、「彼岸花」の配役を見ると、わたくしたちより、もう少し前の世代の映画ファンにとって懐かしいであろう豪華俳優の名前が並んでいる。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F3.2 1/30秒 6.8mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

16.古石場親水公園と小津橋

ふたたび大横川の方へ戻る。牡丹町通りの南側にきれいな水が流れる古石場親水公園(古石場川)があり、そこに小津家の名をとった小津橋が架かっている。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.3 1/200秒 18.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

17.大横川に浮かぶお花見の和船

親水公園から永代通りへ戻ったが、その途中、大横川に、お花見と思しき客の乗った和船が漕がれていた。乗っているお客さんは若い女性たちと男性一人で、どうやら職場のお花見の会らしい。かみさんが橋(石島橋)の上から「桜が散ってて残念ね~」と声をかけたら、「船は花ばかりでーす」と船頭の声が返ってきた。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.3 1/250秒 18.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

18.深川図書館

最後に清澄庭園を見ていこうと、清澄通りを北へ歩く。仙台堀川にかかる海辺橋を渡って左へ行く。もうその右側が清澄公園のようだ。清澄庭園の入り口の方へ曲がる手前に明治42年9月10日東京市立図書館として設立された深川図書館があった。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/400秒 4.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

19.清澄庭園と清澄公園

要するに敷地の東半分が清澄庭園(有料)で、西半分が一般開放されている清澄公園である。深川図書館から歩いてくると左側が清澄公園、右側が清澄庭園(有料)だ。Wikipediaによると、この地には元禄期の豪商・紀伊國屋文左衛門の屋敷があったと伝えられる。享保年間には下総関宿藩主・久世氏の下屋敷となり、ある程度の庭園が築かれたと推定されている。1878年(明治11年)、荒廃していた邸地を三菱財閥創業者の岩崎弥太郎が買い取り、三菱社員の慰安と賓客接待を目的とした庭園の造成に着手。1880年(明治13年)に竣工し、深川親睦園と命名された。1924年(大正13年)、三菱3代目社長の岩崎久は当時の東京市に庭園の東半分を公園用地として寄贈。市は大正記念館の移築(1929年5月竣工)や深川図書館の新館舎建設(同年6月竣工)など整備を進め、1932年(昭和7年)7月24日に清澄庭園として開園した。1973年(昭和48年)に東京都は残る西半分の敷地を購入。翌年から整備を開始し、1977年(昭和52年)に開放公園(清澄公園)として追加開園した。65歳以上70円の入園料を払って清澄庭園の中に入った。この写真は雪見灯篭。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.3 1/200秒 18.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

20.涼亭 清澄庭園

数寄屋造りの涼亭は、明治42年(1909年)に国賓として来日した英国のキッチナー元帥を迎えるために岩崎家が建てたもの出だそうだ。昭和60年に全面改築工事が施されている。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F5.3 1/500秒 18.6mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

21.サトザクラ

清澄庭園内のサトザクラが見頃だった。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F4.0 1/640秒 9.5mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

22.満開のサトザクラ

まだ、少し蕾を残しているが、サトザクラはほぼ満開でびっしりと八重の花をつけていた。この桜の木に「サトザクラ」の札があったので、サトザクラという種だと分かったが、桜の種類は多くて計り知れない。サトザクラとは、バラ科の落葉高木で、日本に自生するオオシマザクラ、ヤマザクラなどをもとに作られた園芸種だそうだ。 開花時期は4~5月。八重咲きのものが多く、葉と花がほぼ同時に出るものが多いという。 清澄庭園を最後に清澄白河駅から半蔵門線に乗り、地下に入った新渋谷駅で副都心線/東横線に乗り換えて横浜に帰った。

Canon IXY 30S F2.0-5.3 4.9mm-18.6mm 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( F2.8 1/1250秒 4.9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|