昨年の12月7日、その日鎌倉を歩く目的の一つは、平成22年3月10日未明、強風に煽られて根元から倒壊した大銀杏がその後どうなったかを見たいことだった。

鎌倉街道を建長寺の方から歩いてくると、いわば鶴岡八幡宮の横丁に出る。丸山稲荷社があるところを上がっていくと本宮の脇に出る。本宮にお参りして石段を下ると右手に大銀杏がある。いくつも出ていた「ひこばえ」の中から選ばれた1本の若木がすくすくと伸びていた。

若宮から白旗神社の紅葉を眺め、源平池へ出た。沢山の水鳥が遊んでいた。

鶴岡八幡宮の境内への入り口である三の鳥居から見る参道、「段蔓」は工事中だった。2014年(平成26年)11月から改修工事が行われていて通行できない。桜の木も取り除かれている。そのため、平成27年の桜は観ることはできなかったという。工事は平成28年3月までかかるそうだ。新たなに桜とツツジが植えられる予定という。

65.丸山稲荷社と本宮

建長寺からそれほど歩くことなく鶴岡八幡宮の鳥居があった。鳥居をくぐって進むと右手の小高いところに丸山稲荷社があった。丸山稲荷社は鶴岡八幡宮の末社である。その本殿は重要文化財に指定されている。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 11mm ISO900 ) 露出補正 なし

|

|

66.本宮

そのまま進むと舞殿のほうから大きな石段を上がってきたところの横に出た。このまま本宮に進んでお参りをさせていただいた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/500秒 20mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

さて、ここで平成22年3月10日に倒れた大銀杏のことに触れたい。

↑ 上の写真は、2008年12月4日に撮影した写真で、2010年(平成22年)3月10日の未明に強風に煽られて倒れる前の立派な大銀杏の木だ。3代将軍源実朝を暗殺した公暁が隠れていたという伝説から「隠れ銀杏」とも呼ばれていた鶴岡八幡宮の大銀杏である。長い間、鎌倉の歴史を見守ってきた古木は、樹齢は1千年ともいわれ、昭和30年に神奈川県の天然記念物に指定されていた。左は大石段を上がって、本宮前から眺めたところで、左に見えるは舞殿だ。

↑ 2010年4月23日、倒壊してまだひと月半も経っていない時に、八幡宮を訪れて驚いた。ご覧のとおり、倒れた大銀杏の根はそのままに残されて、そこには早くも「ひこばえ」が芽吹いていた。そして、倒れたところから切られた大きな幹は、その隣に移植されていた。中の写真が元の根に芽生えた「ひこばえ」で、右の写真が移植された幹である。その時の私のブログには、「倒れた翌日の3月11日、早くも八幡宮は大銀杏を移植し、再生を目指す方針を固めたそうだ。倒壊した大銀杏を移植する作業が14日に行われた。根元から約4メートルで切断された幹(約17トン)がクレーンでつり起こされ、元あった場所の西側約7メートル地点に掘削された穴へ植え直された。新しい芽を使った後継樹の育成については、新しい芽は数本を生育させ、状態の良いものを(10年前後の期間を見ながら)後継樹として選びたい」という。切断された上の部分から、もう新しい芽が出ている。」と記されている。

↑ そして、倒壊してから9か月後の2010年12月6日、再び紅葉の頃、鶴岡八幡宮を訪れたが、元の根の「ひこばえ」はその数を増やし、移植された幹にも多くの「ひこばえ」を見ることができた。倒れた幹部分を「残せる限り、元の大きさで再生させたい」と、高さ約4メートルで切って移植した幹が、右側の写真だ。日当たりの良い側からぐんぐんと枝が生えている。 中の写真、階段の下から見ると、2010年3月に折れた根から新しく生えた枝は2mにも達している。

↑ 上は2011年12月12日に撮影した。倒れて1年9か月が経った。「ひこばえ」というか、もう枝と言っても良いほど太くなり、ぐんぐんと伸びている。生命力の強さを感じる。これから、移植した幹から延びた木と、元の根から伸びた木はどのように大きくなっていくのだろうか? 千年後には2本の大銀杏になるのだろうか。

そして、今回4年9ヶ月後、久々にその後の姿を見に行った。

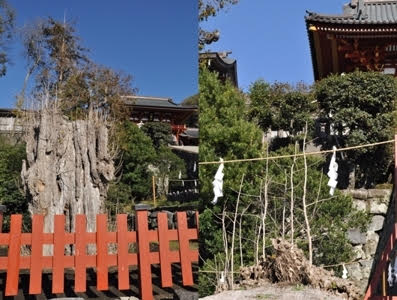

67.倒壊して4年9ヶ月後の大銀杏 -1

元の根から生えていた「ひこばえ」は整理され、最も優秀な子孫?が1本残されてすくすくと育ち、葉はもう一人前に黄色く色づいていた。高さも4~5mになっているように見える。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/400秒 56mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

68.倒壊して4年9ヶ月後の大銀杏 -2

石段の左にあって、もう十分存在感がある。立派だ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/500秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

69.倒壊して4年9ヶ月後の大銀杏 -3

移植された幹からの再生根の確認にはまだまだ時間がかかると言われる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/500秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

70.倒壊して4年9ヶ月後の大銀杏 -4

少し離れて、本宮と石段とその左に育っている銀杏で構図した。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/640秒 56mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

71.倒壊して4年9ヶ月後の大銀杏 -5

この銀杏の若木は倒れた根から生えているのだが、その根の部分が土に覆われて、地面から伸びているように見えるようになった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/640秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

72.境内にあるもう一本の大銀杏

舞殿から本宮に向かって左側、広くなったところの縁にもう一本、大きな銀杏の木がある。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/320秒 27mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

73.奉納樽酒

同じく舞殿の左側の広くなったところに、全国津々浦々の樽酒が棚に奉納されている。8樽を納める棚が18もあり、棚の空きはひとつしかなく、そこにもビールなどが奉納されていた。樽の中に酒は実在するのだろうか?薦で包んだこの酒樽は、四斗樽(約72リットル入り)というそうだ、酒樽は主に祝いの席を華やかに盛り上げる慶びのセレモニー用具として使われる。外国人観光客が熱心に写真を撮っていた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

74.直会館前の紅葉 -1

参道に向かって舞殿の前を左側に折れると若宮があり、白旗神社の手前に池がある。その池に赤い橋が架かっていて、その周囲の紅葉がきれいだった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 22mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

75.橋から見る舞殿

赤い橋の手前から、静御前が義経を慕い、心を込めて舞った若宮廻廊跡に建つ下拝殿とも言われる舞殿が見えた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 23mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

76.直会館前の紅葉 -2

この赤い橋のあたりのモミジの木は枝を大きく張り出してとてもきれいだった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 60mm ISO450 ) 露出補正 なし

|

|

77.斎館の庭

源平池の方へ進むと左側に斎館がある。斎館は献幣使を迎えたり、国の内外からの賓客を持て成すところだそうだ。だが、休館中だった。門から中を覗いて1枚撮らせていただいた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

78.源平池

右手に鶴岡幼稚園があり、正面に源平池がある。池には島があり旗上弁財天社が見える。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/500秒 50mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

79.源平池の水鳥

いろいろな水鳥がいる。オナガガモ、ヒドリガモ、それにユリカモメが見える。そういえば、この冬は帷子川でもユリカモメがとても多く見られる。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/500秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

80.オナガガモ♀

見栄えのするオナガガモの♀もいた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/400秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

81.ヒドリガモ エクリプス?

見たときは♂なのか、♀なのか良くわからなかったが、♂の生殖羽への換羽前のエクリプスのようだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 140mm ISO450 ) 露出補正 なし

|

|

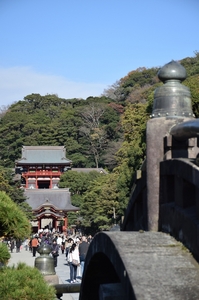

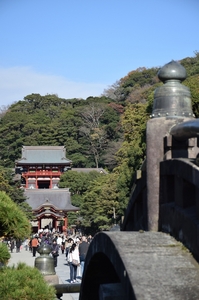

82.太鼓橋から本宮を望む

鶴岡八幡宮の太鼓橋は、1182年(寿永元年)、源平池が造営されたときに架れたものと考えられている。将軍家が鶴岡八幡宮に参拝するときは、この橋で輿を下乗したという。当時は朱塗りの板橋であったことから、「赤橋」(あかはし・あかばし)と呼ばれていたそうだ。その橋の脇から本宮が見える。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/640秒 70mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

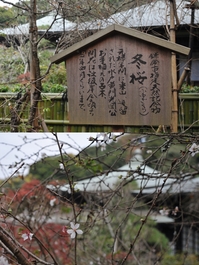

83.神苑ぼたん庭園

以前にぼたんの季節にこの中に入って美しく咲くぼたんを鑑賞した。いまは休園になっていた。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/250秒 48mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

84.太鼓橋から舞殿と本宮を望む

G12で撮った。太鼓橋から参道がまっすぐ伸び、その先に舞殿と本宮が重なるように見える。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/320秒 25mm ISO80 ) 露出補正 -0.3段

|

|

85.赤い橋

太鼓橋の両側にも橋が架けられている。参拝客はそこを渡っていく。当初は左側の橋のみだったそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/640秒 85mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

86.ステンレスの灯篭

三の鳥居を入って池の手前の両側にステンレス製の大きな灯篭がある。これは私の先輩のご実家で制作されたもので、以前よりそのことは聞いていた。掃除も行き届いてきれいだった。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/800秒 23mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

87.小町通り

段蔓のある若宮大路へ出て、途中から小町通りに入った。大勢の人が歩き、賑わっている。また、新しい店ができているようだ。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 14mm ISO160 ) 露出補正 -0.3段

|

|

88.工事中の段蔓

三の鳥居から二の鳥居へと続く若宮大路を見たとき、覆いが施されて工事中だった。若宮大路の中央部に位置する段葛の改修工事は、11月4日から始まったという。老朽化の目立つ参道を補強し史跡としての風致・遺構を保全するとともに、参拝者と車両の安全確保、桜並木の回復と育成が主な目的だそうだ。工事が終わる2016年3月まで通行できない。桜の老化が進んでいると聞いた。神奈川新聞によれば、「ソメイヨシノの寿命はおよそ60、70年ともいわれ、段葛もこの時期を迎えた老木が多い。鶴岡八幡宮に残る記録では、大正時代に大掛かりな植え込み工事が、昭和初期には改修工事が行われた。今回、植え替えの必要な老木を選別し、新たな成木に植え替える」という。 工事が終わるのは3月だそうだが、今年(2016年)の花見はできるのだろうか?現在植えられている桜は、専門家が「育成が期待できる」と鑑定したものを平家池(本宮に向かって源平池の左側の部分)周辺に移植し、そのほかは伐採する。参道を支える石積みのたるみやひび割れの改修後は、種類や樹齢など可能な限り統一した桜を新たに植えるが育成に適した樹間を確保するため従来(248本)より少ない180本程度となる予定だそうだ。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/1250秒 35mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

89.鎌倉駅

ウィキペディアによれば、鎌倉駅は1889年(明治22年)6月16日 、 官設鉄道大船駅~横須賀駅の開通時に、開業した。1909年(明治42年)10月12日 に 横須賀線所属駅となる。1984年(昭和59年)10月3日 、 国鉄の駅舎を現在のものに改築(3代目)した。駅舎落成記念乗車券が発売される(私はこの記念乗車券を入手し、保存している)。1987年(昭和62年)4月1日 、 国鉄分割民営化により、国鉄の駅はJR東日本の駅となった。2000年(平成12年) 、 関東の駅百選に選定された・・・とあった。鎌倉駅の西口側には江ノ電の鎌倉駅がある。

Nikon D5300 AF-S DX NIKKOR 18-140mm f/3.5-5.6G ED VR

絞り優先オートで撮影 ( f7.1 1/320秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|