昨日は久しぶりに雨らしい雨が降った。時々、日は差すものの曇り空だ。さすがに気温も下がっていた。

5月、6月と足しげく通ったが、7月は一度も行っていなかった舞岡公園へ行ってみようと思う。そろそろクサギの花が咲くころで、そこに集まる黒いアゲハの夏型を撮ろうと思う。

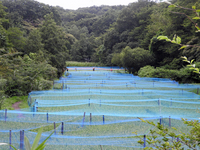

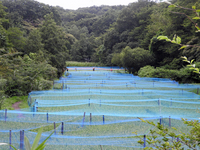

いつものように駐車場に車を停め、公園へと歩きはじめる。谷戸までの道はキタキチョウくらいしか飛んでいない。田んぼは稲が実り、鳥たちから守るためにネットが掛けられていた。秋の気配を感じる。蝶は少ないが、新鮮なイチモンジセセリが飛び始めている。

小谷戸の里にクサギの花が咲く頃だ。近くへ行くとクサギ独特の匂いがしてきた。これは黒いアゲハたちが来るだろうと期待したのだが、来ていない。もう一か所、奥にもクサギの木がある。そちらに行ってみると、カラスアゲハとクロアゲハがいた。割ときれいな個体だった。クサギの花は傾斜地の上の方で咲いていて、吸蜜に来る蝶を撮りにくい。そのアゲハたちもクサギを離れてしまった。また、もとのクサギの花へ戻る。ボロボロのモンキアゲハの♀が来ていた。しばらく粘ってみたが、他には来てくれなかった。

いつものように、狐久保へ行く道を入り、また戻って、瓜久保ヘいった。瓜久保のかっぱ池は昨日雨が降っているのに干上がっていた。帰り道でもう一度古民家のクサギの花を見て行った。ナガサキアゲハ、モンキアゲハが来て、ようやくナガサキアゲハを撮ったが、良い写真は撮れていない。

この日、それらの蝶のほかに、数は少ないながら見かけた蝶は、アゲハ、キアゲハ、サトキマダラヒカゲ、ヒメウラナミジャノメ、イチモンジチョウ、ルリタテハ、アカボシゴマダラ、モンシロチョウ、ヅバメシジミ、ルリシジミ、ヤマトシジミ、ウラギンシジミ、ベニシジミ、ムラサキシジミなどだったが、アカボシゴマダラの数は少なく、ツマグロヒョウモン、ヒメアカタテハ、アカタテハは全く見られなかった。秋には出てくるのだろうか。

|

1.キタキチョウ

ハギの花の周りをキタキチョウたちが飛んでいる。♂の黄色はとても鮮やかだ。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 143mm ISO1100 ) 露出補正 なし

|

|

2.実りの秋

谷戸の田んぼのイネには実が育っている。鳥たちに食べられないように広範囲にネットが掛けられていた。そろそろ、案山子たちも出てくるだろう。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/125秒 21mm ISO280 ) 露出補正 なし

|

|

3.イチモンジセセリ

小谷戸の里へ行く途中の道端の低い草の上を、新鮮なイチモンジセセリが飛んでいた。発生初期なのだろう。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 64mm ISO450 ) 露出補正 なし

|

|

4.ツバメシジミ

擦れたツバメシジミが元気に飛んでいた。暑い夏を生き延びてきたのだろう。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/125秒 8mm ISO220 ) 露出補正 なし

|

|

5.ユウガギク

マーガレットを小型にしたような花が咲いていた。「柚香菊」と書く。一般に野菊と呼ばれる種類の1つである。 和名の由来は、柚に似た香りのする菊ということからきているとのこと。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 4mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

6.ヤブガラシ

この花は蝶の好きな花だ。特にアオスジアゲハが良く吸蜜にくる。しかし、この日、アオスジアゲハを見なかった。和名の「藪枯らし」と書くが藪を覆って枯らしてしまうほどの生育の旺盛さを示しているそうだ。wikipediaによれば、別名ビンボウカズラ「貧乏葛」とも呼ばれ、その意味としては、庭の手入れどころではない貧乏な人の住処に生い茂る、あるいはこの植物に絡まれた家屋が貧相に見える、またはこの植物が茂ったことが原因で貧乏になってしまう、などの意味に解釈されている。どれも邪魔者扱いである。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 4mm ISO360 ) 露出補正 なし

|

|

7.サルスベリ

小谷戸の里の入り口を入ったところに一本の百日紅の木があり、いま、見事なピンクの花を咲かせていた。サルスベリは「百日紅」書くが、「猿滑」とも書く。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 4mm ISO140 ) 露出補正 -0.3段

|

|

8.クサギの花

私はこの花が咲くのを毎年、待ち望んでいる。8月の中頃から咲くこの花には黒いアゲハたちが良く集まってくるからだ。クサギ「臭木」の花は傍に行くと独特の匂いが漂うが、嫌いな匂いではない。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 9mm ISO180 ) 露出補正 -0.3段

|

|

9.小谷戸の里に咲くオミナエシ

秋の七草「女郎花」が咲いていた。キタキチョウがその周りを飛んでは花に止まり吸蜜していた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.5 1/125秒 48mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段

|

|

10.トウギボウシ

オオバギボウシともいう。「唐擬宝珠」。花は下向きに咲いているので、ローアングルで撮った。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/160秒 48mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

11.クサギの花に来たクロアゲハ

裏面では雌雄の区別が難しいが、後翅の赤い斑紋からすると、♂のようだ。比較的きれいな個体だった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/160秒 48mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

12.クサギの花に来たカラスアゲハ♀

やっと近くの花に来てくれたが、良い写真は撮れなかった。クサギの花ではじっと留まって吸蜜せず、ホバリングをしながら吸蜜し、花から花へすぐ移っていく。このカラスアゲハは♀だった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 72mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段

|

|

13.クサギの花に来たモンキアゲハ

最初のポイントのクサギの花で吸蜜をしていた。しかし、大きく破損している。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/125秒 197mm ISO400 ) 露出補正 -0.3段

|

|

14.ウラギンシジミ

夏のウラギンシジミはこのように路上で吸蜜するものが多い。こういう時は開翅して止まってはくれない。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/250秒 12mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

15.トロロアオイ

「黄蜀葵」。一日花で、夕方早い時間に閉じる。根の部分が粘っこいらしい。オクラに似た花を咲かせることから花オクラとも呼ばれる。この植物から採取される粘液はネリと呼ばれ、和紙作りのほか、蒲鉾や蕎麦のつなぎ、漢方薬の成形などに利用されるそうだ。大きな花だった。次に咲く蕾が、咲いている花の後ろにいっぱい付いていた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/1600秒 4mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

16.ガビチョウ

餌を咥えたガビチョウが目の前を横切って茂みの中に入って止まった。見るとそこにはもう一羽ガビチョウがいて、自分が加えてきた餌を口移ししていた。残念ながらそのシーンを撮ることはできなかった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.5 1/125秒 54mm ISO1100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

17.ベニシジミ

チダケサシの花にきれいなベニシジミが止まっていた。箱根湿生花園ではこの花でミドリシジミも吸蜜している。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.3 1/160秒 4mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

18.干上がったかっぱ池

この様子を見たときは、今年の夏の暑さを一層思い知らされた。昨日はここも久しぶりに雨らしい雨が降ったはずなのに、このありさまである。蓮の花はどうなってしまうのかな。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/200秒 8mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

19.カワセミ

帰り道、もう一度クサギの花を見て行こうと小谷戸の里を歩いていたら、瑠璃色の鳥が前を横切って10m位先の小枝に止まった。カワセミだ。こちらを向いて止まったので背中の瑠璃色の翅が見えなかった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 108mm ISO800 ) 露出補正 -0.3段

|

|

20.クサギの花に来たナガサキアゲハ♂

ナガサキアゲハがクサギの花に来たのを見るのは初めてだった。擦れていないきれいな個体だった。撮った時は気が付かなかったが、向こう側にもう1頭いるようだ。帰りに小谷戸の里のクサギを見に来てよかった。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 108mm ISO450 ) 露出補正 -0.3段

|

|

21.ヤマトシジミ♀

この頃なぜかヤマトシジミを見る機会が少なくなっているような気がする。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.6 1/160秒 6mm ISO100 ) 露出補正 -0.3段

|

|

22.ムラサキシジミ♀

この日も駐車場の植え込みにムラサキシジミがいた。待つことしばし、やっと開翅してくれた。

Nikon COOLPIX P610 f3.3-6.5 4.3mm-258mm 16.05 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.6 1/125秒 81mm ISO250 ) 露出補正 -0.3段

|