23.トキ

地球館のテーマは「地球生命史と人類」、そしてその1階は「地球史ナビゲーター」というテーマ。地球館の展示全体を繋げるシンボルゾーンとなっている。入り口ではトキが迎えてくれた。日本では1981年、当時野生に残されていた5羽を捕獲し、先に捕獲されていた1羽と合わせた6羽で飼育、人工繁殖が試みられた。しかしいずれも成功しないまま、2003年最後の1羽の死亡と共に、国産のトキは絶滅した。日本産トキが最後の1羽となり、高齢のため繁殖も絶望視されていた1999年、中国産のトキ2羽が日本に贈呈された。中国のトキは日本のトキと全く同じ種類(2004年、環境省による遺伝子検査で確認)だそうだ。この2羽を人工繁殖させ、その子を更に中国の個体とペアリングさせて数を増やすことで、国内でのトキの個体数増加、将来的な野生復帰が目指されることになった。同年、初のヒナが誕生、その後も順調に続いた個体数の増加は報道などでも繰り返し取り上げられているとおりだ。平成26年の繁殖期、平成24年に野生下で生まれたヒナを親鳥とするヒナが誕生した。放鳥トキからかぞえて初めての孫の世代となるトキの誕生となる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO125 )露出補正 なし

|

|

24.地球の多様な生き物たち

1階のテーマは「地球史ナビゲータ」「地球の多様な生き物たち」だった。写真はキリンやマッコウクジラの骨格だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

25.チョウの標本

チョウはどんな標本が展示されているのか興味があったが、最初に見た標本がこれだった。メガネトリバネアゲハ♂の多様な亜種、ゴライアストリバネアゲハの雌雄、レテノールモルフォやエガモルフォといったモルフォチョウ、クラウディアアグリアスなどのミイロタテハ、さらに、パルナシウス、シボリアゲハ、オオルリオビアゲハといった一度は飛んでいるところを見てみたいチョウの標本があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/50秒 27mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

26.科学と技術の歩み

2階へ上がった。ここは「科学と技術の歩み」というテーマだった。ゼロ戦が展示されていた。ラバウル海軍第253航空隊に所属し、昭和20年(1945年)に墜落したが、昭和47年(1972年)にラバウル沖北西約110kmの海中で発見、引き上げられた機体だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

27.オートモ号

展示されていた国産自動車の先駆けとなったオートモ号は、排気量943ccの1925年製。オートモ号は白楊社で、1924年から4年間で約300台が生産され販売された。しかし、当時日本に工場を建設してノックダウン生産を開始したフォードやシボレーには価格面でも性能面でも歯が立たなかったようで、1927年に白楊社は解散した。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/30秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

28.大地を駆ける生命

3階に上がった。「大地を駆ける生命」というゾーンでは、哺乳類の剥製や鳥の剥製が迎えてくれた。この展示方法は素晴らしい。国立科学博物館地球館には、現在3頭のジャイアントパンダの剥製が展示されている。ここ3階の「大地を駆ける生命」コーナーにいるのがフェイフェイとトントンの父娘、1階の「栄養を求めて」のコーナーにいるのが母親のホアンホアンだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

29.鳥の剥製

同じく3階は「大地を駆ける生命」に展示されている鳥の剥製。オオタカやトキなど多様な鳥の剥製が展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/60秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

30.日本最大級のアンモナイト

B1階へ下りた。入ってすぐのところにあった、50cm以上あるかと思えるアンモナイト化石の展示には、パキデスモセラス・パキディスコイデ 白亜紀後期(約9000万年前)北海道三笠市 というラベルが置かれていた。大きい。北海道は白亜紀アンモナイトの世界的な産地の一つだそうだ。浦河から夕張・幌加内を経て宗谷岬にいたる北海道中央部と、釧路から根室にいたる北海道東部からアンモナイトが多産しているという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

31.「地球環境の変動と生物の進化」

恐竜たちが迎えてくれた。現代の爬虫類と鳥類は全く異なる生き物だが、恐竜の研究を通してその進化の連続性が次々と明らかになってきた。恐竜の起源、大型化、多様性、絶滅の謎は尽きないという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/30秒 14mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

32.ヒトの骨格

B2階へ下りる。「地球環境の変動と生物の進化」の続きだ。約40億年前に誕生した生命は、大きく変動する地球環境の中で誕生と絶滅を繰り返して進化を遂げてきた。恐竜の絶滅後に大発展した哺乳類の中から人類が生まれ、世界中に広がった。その進化の道のりがたどられている。これはヒトの骨格。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f3.2 1/50秒 16mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

33.オランウータン

人の骨格のレプリカの上のケースにオランウータンの骨格レプリカがあった。そのオランウータンの足を人が掴んでいる。人間の学名がホモ・サピエンス・サピエンスで、知恵ある人という意味だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/50秒 16mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

34.ティラノザウルス

wikipediaによれば、ティラノザウルスは、現在知られている限りで史上最大級の肉食恐竜の一つに数えられ、地上に存在した最大級の肉食獣でもある。恐竜時代の最末期を生物種として約300万年間生態系の頂点に君臨するが、白亜紀末の大量絶滅によって最期を迎えている、とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

35.淡水魚化石

地球館のエスカレーター・ホールに淡水魚の化石が展示されていた。展示の説明に「始新世前期(約5000万年前)のワイオミング州南西部には大きな湖が存在し、そこには堆積した地層であるグリーン・リバー層からは多様な昆虫や魚、カエル、トカゲ、ワニ、カメ、鳥、植物などの化石が大量に発見されている。ここに展示されている岩板はこの地層の一部を切り取ったもので一面に魚の化石が観察される。このほとんどの魚はニシン科のナイティアだが、エリミュクテュス科のディプロミストゥスの小さな幼魚も混じっている。また、一番大きな二つの個体はスズキなどに近縁で小動物を食べるベルカ科のミオプロススである。始新世にはいろいろな魚が海生から淡水生へと適応していったことが知られているが、ここに展示された魚化石もその例のひとつである。」とあった。美術品のような美しさを感じた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2 1/30秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

36.中庭

地球館の常設展を見て、一旦、日本館の中庭に出た。天気が良かった。バラの花壇のもうけられていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/800秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

37.常設展ミュージアム・ショップ

最後に日本館を見ようと建物に入る。地下1階から入場すると、まず、ミュージアム・ショップがあった。ここは修学旅行の生徒さんたちが多かった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/100秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

38.日本館の企画展

1階。季節ごとにいろいろな企画展が開催される。4/4~6/11まで「卵からはじまる形づくり」という企画展が開催されていた。見学はスキップした。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/100秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

39.日本館の建物

日本館では展示もさることながら、その建物に魅了された。建物の中央に造られた階段を2階へ上がったが、3階まで吹き抜けになっていて、重厚に造られていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/100秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

40.階段手摺の装飾

階段の手すりにはアールデコ調の装飾がされている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

41.階段踊り場の窓

階段の踊り場には窓が2つあって、ステンドグラスが入れられている。天井にも大きな半円形のステンドグラスがあり、東京冒険紀行というサイトでは、「これらのステンドグラスは原画・伊東忠太、神秘的色彩に置き換えたのがステンドグラス作家・小川三知のスタジオ。大正時代の大物芸術家のコラボレーションは博物館の象徴の一つとなっている。」とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/30秒 9mm ISO125 )露出補正 なし

|

|

42.「生き物たちの日本列島」

2階の展示室にに入るとニワトリの剥製があった。ニワトリは約5000年前ごろにインドシナ半島でセキショクヤケイを家畜化して始まり、食用や闘鶏用、観賞用として様々な品種が作られてきた。日本には古くからの地鶏に加えて、平安時代にショウコクが、江戸時代にはシャモや、チャボなどが入った。これらの改良や交配が日本各地で行われ、今日見られる様々な日本鶏が作られたと説明されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

43.南極犬ジロと秋田犬ハチ

タロ(1955年(昭和30年)10月-1970年(昭和45年)8月11日)とジロ(1955年(昭和30年)10月-1960年(昭和35年)7月9日)は日本による初期の南極地域観測隊に同行した樺太犬の兄弟である。南極に取り残されながら共に生存し、1年後に救出されたことで有名になる(wikipedia)。上がジロである。ジロは発見された後、基地に残ったまま1960年に5歳の若さで病死したそうだ。タロのほうは日本へ帰国して、札幌市の北海道大学植物園に引き取られ、9年間の穏やかな余生を過ごしたまま天寿を全うしましたという。現在、タロの剥製は北海道大学植物園にある。下の白い秋田犬は白いのが「ハチ」(忠犬ハチ公)だそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.5 1/60秒 19mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

44.オナガキジとカラヤマドリ

オナガキジはライチョウやキジの仲間で、中国北部~中部に生息、カラヤマドリは中国南東部に生息している。ともに、開発による生息地の破壊、羽毛目的の乱獲などにより生息数は減少しているという。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/60秒 24mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

45.日本産チョウの標本

2階.、日本のチョウは環境別に展示されていた。これはナガサキアゲハ、ミカドアゲハなど南方系のチョウだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/40秒 13mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

46.里山の生き物たち

昼間活動する昆虫として、オオムラサキや舞岡公園でも見られるアカシジミ、ウラナミアカシジミ、ミズイロオナガシジミが紹介されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

47.冷温帯のチョウ

冷温帯ではブナやミズナラに代表される落葉広葉樹が主体である。そこで生息するチョウとして、ムモンアカシジミなど、ゼフィルス14種が紹介されていた。標本は雌雄あるいは表裏の各2体。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/60秒 20mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

48.亜寒帯のチョウ

亜寒帯のチョウとして、ヒメウスガシロチョウ、エゾヒメギフチョウ、キベリタテハ、クジャクチョウ、そして、オオイチモンジが、展示されていた。ヒメギフチョウは本州では東北地方や中部地方の山地に生息するが、北海道のものは別亜種でエゾヒメギフチョウと呼ばれる。私も旭川郊外で、エゾノリュウキンカやカタクリで吸蜜しているエゾヒメギフチョウを撮影したことがあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/60秒 22mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

49.日本各地のオオムラサキ

国蝶であるオオムラサキの北海道産、本州中部産、四国産、九州産の雌雄、裏面の標本があった。もうすぐオオムラサキが飛ぶシーズンになる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.8 1/80秒 25mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

50.アンモナイト 川下由太郎コレクション

川下由太郎氏(1839年~2000年)が30年間以上にわたって採集された北海道産アンモナイトを中心にしたコレクションである。左側はパキデスモセラス、中央がユウパキディスカス、そして右側に川下氏愛用のハンマーが展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f3.2 1/30秒 11mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

51.3階 「日本列島の生い立ち」フタバスズキリュウ

環太平洋地域でも有数の、良好な首長竜、フタバスズキリュウの化石が展示されていた。ほぼ1体分の化石が仰向けになった状態で発見されたが、化石が発見されたときには川の流れによって、尾と後頭部などが浸食されて失われていた。また、長い首が付け根付近で切断され、首の大部分も浸食などによって失われたのではないかと考えられている。復元された全身骨格も展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f1.8 1/30秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

52.日本館 旧東京科学博物館本館

日本館の見学を終え、1階に下りて、改めての本館の重厚な建物の吹き抜けになった階段を見上げた。説明板があり、「日本館の建物は、関東大震災による震災復旧を目的として昭和6年(1931年)に竣工した。ネオ・ルネサンス調の建物は、文部省大臣官房建築家の設計による。鉄筋コンクリートで建設されるなど耐震・耐火構造にも注意が払われた。中央ホール上部などに使われているステンドグラスは小川三知(おがわ さんち)のアトリエ製作で、日本のステンドグラス作品の中でも傑作といえる。また、建物の内外に使われている装飾性の高い飾りなども、戦後の建物にはなく、この建物のみどころである。上から見ると、そのころの最先端の科学技術の象徴だった飛行機の形をしている。平成20年(2008年)に、国の重要文化財に指定された。」とあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f2.2 1/30秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

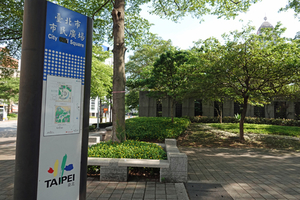

53.日本館 旧東京科学博物館本館 外観

現在もこの建物が国立科学博物館を象徴する建物であると思う。2004年11月に新館(現地球館)がグランド・オープンして、本館(現日本館)の改修工事を始める。2006年12月に新館は「地球館」に、本館は「日本館」に改称された。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/1000秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

54.シロナガスクジラ

日本館の出口を出ると、巨大なシロナガスクジラの模型があった。外国人観光客が記念写真を撮っている。シロナガスクジラは、現在地球上に生息する最大の動物である。20世紀初めには南極海だけで20万頭以上生息していたそうだが、1966年に捕獲が完全に禁止されるまでに激減してしまった。今では全世界で1万頭程度と言われ、国際条約で厳しく保護されている。この実物大の模型は体長30m、体重約150tのメスの大人のシロナガスクジラが海面での深呼吸を終えて、休息に深く潜ろうとしているところだと説明されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/640秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

55.D51231

このデゴイチがここに展示されるようになって長い。このD51231は、昭和14年(1939年)7月に日本国有鉄道長野工場で製造され、東海道本線、山陰本線、その他で活躍し、昭和50年(1975年)12月15日、北海道追分機関区で休車するまで、約216万km(地球を約54周)走ったそうだ。1976年8月に国立科学博物館に据えられ、保存されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影( f4 1/160秒 11mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|