日光東照宮の「陽明門」の修復が終わって見られるようになったと聞いていたので、是非、行きたいと思っていたところ、某旅行社より「秋色に染まる日光東照宮と古峯園・古峯神社 紅葉3景」という日帰りバスツアーの案内が届いた。さっそくインターネットで申し込んだ。

天気予報は降水確率80%の10月27日、朝6時半に横浜駅東口に集合した。細かい雨が降っている。

バスは東神奈川から首都高に入り、湾岸線の大井JCTを左へ、山手トンネルに入った。少々遠くなるのではないかと思ったがこのほうが早いのだろう。順調に池袋に抜けて、東北道に入った。

途中、大谷PAで弁当が積み込まれ、宇都宮から日光道路を走り、東照宮表参道近くの日光カステラ本舗の駐車場に到着したのは、10時15分くらいだったと思う。表参道を歩いて、「五重塔」、「陽明門」や「三猿」などを見て、二荒山神社、そして家光の墓がある輪王寺大猷院を回って、バスに戻った。

日光を12時過ぎに出発したバスは鹿沼市古峰ヶ原(こぶがはら)にある古峯神社に向かう。バスの中で配られた駅弁を開く。到着した古峯神社・古峯園は紅葉も始まっていて、思っていた以上に見ごたえがあった。

午後2時30分に古峯神社を出発、川口PAまで休まずに走り、首都高速が若干混んだものの、6時過ぎに横浜駅西口に帰着した。全行程で心配した雨に降られなかったのは幸いだった。

まず、東照宮と二荒山神社のことから始める。それぞれの記事は、日光東照宮ホームページ、および「日光東照宮・ご朱印」というサイトを参考にさせていただいている。

今回はあまりにも混んでいたので、2016年に修復された東回廊の坂下門にある国宝「眠り猫」は見なかった。

1.表参道を歩く

添乗員さんに案内されて歩く。バスの駐車場から東照宮への表参道へ通じる車も通る細い道は、小学校の生徒たちもいて、人が溢れていた。写真は表参道で「石鳥居」が見えるところ。日光東照宮のホームページによれば、この「石鳥居」は東照宮鎮座翌年の元和4年(1618)、九州筑前(福岡県)藩主黒田長政によって奉納された。石材は、まず九州から船で小山まで運ばれ、その後陸路人力でこの日光まで運ばれたそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

2.「表門」

「石鳥居」の先に「表門」が見えた。 東照宮最初の門で、左右に仁王像が安置されているところから「仁王門」とも呼ばれている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

3.「五重塔」

「石鳥居」をくぐって、「表門」に上がる石段の手前左側に「五重塔」があった。前回は12年前に来ているが、その時に見た「五重塔」はくすんでいたように思う。「五重塔」は慶安3年(1650)若狭の国(福井県)小浜藩主酒井忠勝公によって奉納された。文化12年火災にあったが、その後文政元年(1818)に同藩主酒井忠進公によって再建された。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

4.外国からの観光客

多分ツアーで来ているのだと思うが、外国人観光客のグループが「五重塔」の前で、ツアコンさんが[表門」で拝観受付をしているのを待っていた。さすがに外国人観光客が多い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

5.「神厩舎」

「表門」をくぐって左側に見ざる、言わざる、聞かざるで有名な「三猿」の彫刻が掲げられている「神厩舎」があった。 「神厩舎」は、ご神馬をつなぐ厩(うまや)である。昔から猿が馬を守るとされているところから、長押上には猿の彫刻が8面あり、人間の一生が風刺されているという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

6.「神厩舎 」北側

猿の彫刻は全部で8面あるが、この北側に5面と、建物を右側に回り込んだ西側に3面ある。これら「神厩舎」の長押上にある8面の猿の彫刻は、人間の一生が風刺されているという。 向かって左から、第1面は母と子のくつろぎで母と子の絆の強さを表現している。第2面が有名な三猿で、親もとを離れる前に、世間の悪いことを見たり、聞いたりせず、また、人を傷付けるようなことを言ってはいけないと、兄弟三猿に対して親が戒めているとする見方と、自分に都合の悪いことがあれば、見ざる、聞かざる、言わざるで世の中を切り抜けよという処世術の教育であるともいわれるそうだ。第3面が親元を離れた猿、第4面は仲間と青雲の志を持つ。第5面は新たな展開を表し、第6面は恋愛中の猿。第7面は新婚の猿で、第8面は妊娠した猿の幸せそうな表情を表すそうだ。そして、子供が生まれると第1面に戻る。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 13mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

7.「神厩舎」 「三猿」

第2面の有名な三猿の彫刻である。作者は不明だそうだ。12年前に見たときと比べると、修復され、鮮やかな色彩を放っていた。撮影条件は違うが上の写真は2006年に撮った。国重要文化財「神厩舎」の全8面にわたって取り付けられている「三猿」は、これまでも約10年ごとに修復作業を繰り返してきたが、8面すべてを塗り替えるのは65年ぶりという。屋外に面した彫刻は外気にさらされ傷みやすく、下地があらわになっていく。そのため、彫刻部を建物から取り外し、一度現状の色をすべて落としてから塗り直す方法がとられた。今回の修復も半世紀前に残された見取り図を見ながら、彫りの形に合わせ、猿の毛色や表情をゼロから描き上げたという。ゼロから描き直す以上、筆の先の太さ、筆のタッチなどが最終的に個人の力量や個性になるのは事実であり、以前のものと比べ、違和感を感じるのも当然だと言われる。それぞれの寺社によって修復へのスタンスは異なり、塗り直しはせず、劣化防止に力を入れるケースもあるが、日光東照宮は、江戸時代の造営以来、常に時代に合わせて修復を続けてきた。

上:Nikon D100 NIKKOR f3.5-4.5 28-105mm macro

プログラムオートで撮影 ( F4.5 1/60秒 66mm ISO400 ) 露出補正 なし

2006年11月9日 撮影

下:SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 39mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

8.「陽明門」で記念写真

小学校の生徒たちが「陽明門」を背景にして記念写真を撮っていた。それにしても凄い数の観光客である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

9.輝く「陽明門」

日光東照宮では平成の大修理の第一期の3次工事が行われている。この国宝の「陽明門」の修復工事は、総工費に10億円かかると言われ、2013年から6年間の計画で開始された。当初は先行きが見通せない状況だったが、2017年(平成29年)3月、無事に工事が終了したそうだ。装飾廻りの根本的な更新修理が行われ、外部廻りの漆塗・彩色・錺金具の更新を主に、一部内部塗装の繕いのほか、屋根・足元・縁廻り等の消耗的箇所についても調査を行い、必要があれば部分的な木部解体修理が併せて実施されたという。そして、2017年3月10日、世界遺産・日光東照宮の国宝「陽明門」が約40年ぶりの大修理を終え、色彩鮮やかによみがえった至宝が一般公開されたのだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 32mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

10.「陽明門」の扁額

日本を代表する最も美しい門で、宮中正門の名をいただいたと伝えられている。いつまで見ていても見飽きないところから「日暮の門」ともよばれ、故事逸話や子供の遊び、聖人賢人など500以上の彫刻がほどこされている。扁額には「東照大権現」とあった。1616年(元和2)家康が駿府で没すると,遺言に基づきいったん駿河久能山に葬り,翌年ここ日光山に遷葬、朝廷から「東照大権現」の神号が授けられた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 46mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

11.「陽明門」の彫刻 -1

「陽明門」は、高さは11.1mの2層造りで、正面の長さは7m、奥行きが4.4mある。そこに施されている彫刻はそれぞれ見ごたえがある。これは「御宮並脇堂社結構書」という日光東照宮に関して記された書物に出てくる架空の動物(霊獣)のようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 94mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

12.「陽明門」の彫刻 -2

「陽明門」には、一切の空間を埋め尽くすかのように施された、おびただしい数の彫刻がある。この数は正確には知られていなかったが、 改めて数えて見た結果、独立した彫刻が508体あったという。そのうち 156体 が人物の彫刻だそうだ。これらの彫刻は、狩野探幽の作品に数多く登場することから、陽明門のデザインに関しての総指揮は、狩野探幽が単独で一任されていたのではないかと言われている。「陽明門」の上層の高欄(手すり)には「唐子の知恵遊び」と呼ばれる子供が彫られている。 子供の彫刻の少し下にある「出組(組物)」の下にも多数の人物の彫刻が存在する。写真にあるような、これらの人物の彫刻は、かつて中国の歴史上に存在した22人の著名人と伝えられ、戦乱の多かった中国を安寧(平和)に導いた人物とされている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 51mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

13.「陽明門」の随身 右大臣

写真は「陽明門」の向かって左側の随身像である。随身とは、平安時代の武装した格好の人形のことを言い、通常は左大臣、右大臣(矢大臣)と呼称される。随身像は、寺の仁王像と同じ役割りを持っており、神に仕えて神を守護する者と言うことになる。こちらが右大臣である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/320秒 55mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

14.「陽明門」の随身 左大臣

こちらは左大臣。「陽明門」の出入りは右側通行になっていて、人込みで右大臣と左大臣を一緒に撮れなかったので、「陽明門」を退出した時に撮った。随身は等身大で、かつ写実的であるため、江戸時代には「生る人に違はず」と言われた傑作だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 18mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

15.狛犬

随身像の後ろ側には狛犬があり、ピカピカに輝いていた。日光東照宮のホームページによれば、この狛犬は滋賀県の大宝神社が所蔵する国宝(現在は重文)の狛犬を模して、大正5年に製作したものだそうだ。狛犬は一般的に唐獅子と狛犬(角がある)の一対を総称した呼び名だが、「陽明門」の一対にはどちらにも狛犬の特徴である角が付いていないので、両方唐獅子という珍しいものだという。写真は右の狛犬(吽形)である。そして、欄間には鳳凰、牡丹、桐の花の透かし彫りがある。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

16.「唐門」

国宝である。全体が胡粉で白く塗られ、「許由と巣父(きょゆうとそうほ)」や「舜帝朝見の儀(しゅんていちょうけんのぎ)」といった細かい彫刻がほどこされている。創建は1617年(元和3年/江戸時代前期)で、1636年(寛永13年/江戸時代前期)に再建された。この「唐門」は「本殿」を守護する真正面の門であり、四辺に「唐破風(からはふ)造りの屋根」が備え付けられていることから「四方唐破風造(しほうからはふつくり)」と呼称されている。「唐門」の大きな特徴として、左右にひときわ目を惹き付ける昇龍と降龍の彫刻がある。龍は屋根上の左右両端にも備え付けられており、屋根上の龍はヒレが切られた龍になっている。さらにその両端の龍の間の破風の頂には「恙(つつが)」と呼称される唐獅子が備え付けられている。この「唐門」に施されている彫刻の数はなんと611(うち人物が64人)もあり、この数は「陽明門」を上回る数である。

上:SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO1250 ) 露出補正 なし

下:SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/500秒 15mm ISO1640 ) 露出補正 なし

|

|

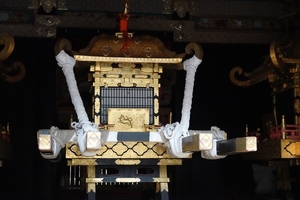

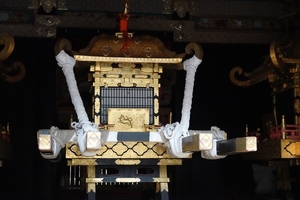

17.「神輿舎」

重要文化財である。1636年(元和3年/江戸時代前期)に創建された。「神興舎」は「しんよしゃ」と読む。殿舎の四辺の一辺の長さは約6mあり、この中に「春秋渡御祭」(5月18日、10月17日)に使われる、3基の神輿が納められている。神輿が3基あるのには本殿で家康公と相殿として祭祀されている御祭神の豊臣秀吉公と源頼朝公(卿)の御霊を乗せる神輿であるからだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

18.家康公の神輿

中央に主祭神である家康公の神輿があった。干支の虎と竹が彫られている。蝶の飾りもあった。寛永13年に制作された初代の神輿は重さが1トン以上もあったそうだが、現在の二代目は昭和40年代に制作されたもので800㎏だそうだ。徳川家康を静岡の久能山から日光に改葬した際の行列を再現する「春秋渡御祭」では、10月17日に開催される秋の「神輿渡御祭」は、春より規模を縮小して開催されるが、それでも約800人の鎧武者や騎馬、鉄砲持ち、稚児などの行列は絢爛豪華な歴史絵巻を再現しており目を見張るものがあるという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/160秒 23mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

19.「鼓楼」と「本地堂(鳴竜)」

「陽明門」の石段の上から「鼓楼」と「本地堂」を見る。 日光東照宮の「鼓楼」と「鐘楼」は一対で設置されている。一対で設置される場合、基本的にはその構造、大きさなどあまり変わりないようにつくられる。だが細部が微妙に違うようだ。「陽明門」から見て右側にこの写真で見られる「鼓楼」があり、左側に「鐘楼」がある。「鐘楼」、「鼓楼」は1635年(寛永12年)に建てられた。かつては実際に使っていたそうで、日光東照宮の祭礼は「鼓楼」の太鼓の音に始まり、 「鐘楼」 の鐘の音で終わったということだそうだ。そして、「鼓楼」の後方にあるのが「本地堂」だ。東照宮境内最大の建物で、創建は1636年(寛永13年/江戸前期)、1961年(昭和36年)に再建された。34枚の檜の板に描かれた6mX15mの「鳴竜」の天井画が有名で家康公を薬師如来の化身としたことから 「薬師堂」とも呼ばれ、「薬師瑠璃光如来像」が祀られている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

20.二荒山神社への道

東照宮から上新道(うわしんみち)を二荒山神社へと歩く。あんなに混雑した「陽明門」だったのに、ここは人が少なかった。wikipediaによれば、二荒山神社では、古名を二荒山という男体山、女峰山、太郎山からなる「日光三山」それぞれに祭神をあてて祀っている。三山のほか日光連山を境内地とし、面積は3,400haにも及び、その神域には華厳滝やいろは坂も含まれる。二荒山神社は古来より修験道の霊場として崇敬された。江戸時代になり幕府によって日光東照宮等が造営されると二荒山神社も重要視され、現在の世界遺産・重要文化財指定の主な社殿が造営された。また、国宝指定の刀剣2口や多数の刀剣等の重要文化財を現在に伝えているほか、境内は国の史跡「日光山内」に包括されている。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 30mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

21.上新道と「楼門」

上新道は日光東照宮の入口となる「石鳥居」と「表門」の広場から、二荒山神社の入口となる「楼門」へ続く。その距離は約200mほどあり、徒歩で4、5分ほどかかった。前の写真で見るように、上新道の側面には、植生する杉の木と37基の燈籠がが整然と立ち並んでいる。この燈籠は1966年(昭和41年)に執り行われた「日光東照宮350年記念祭」を記念して奉納されたものだそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 30mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

22.シロヤシオの紅葉

「楼門」を入ると鳥居があって、その左側に社務所があった。結婚式場にもなっているらしい。社務所の門の右手に見事に紅葉している1本の樹があった。この樹は「シロヤシオ(白八汐)」といい、太平洋側の山地に生息するツツジ科ツツジ属の落葉樹という説明書が掛けられていた。5-6月に咲く花は白く大柄だそうだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

23.二荒山神社拝殿 -1

国の重要文化財である。霊場としての日光の始まりは、下野国の僧・勝道上人(735年-817年)が北部山岳地に修行場を求め、大谷川北岸に天平神護2年(766年)に紫雲立寺(現在の四本龍寺の前身)を建てたことに始まるとされる。そして二荒山神社の創建は、上人が神護景雲元年(767年)二荒山(男体山)の神を祭る祠を建てたことに始まるとされる。「拝殿」の創建年は不明とされているが、1645年(正保2年/江戸時代前期)に再建されているようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.4 1/500秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

24.二荒山神社拝殿 -2

この「拝殿」の奥に「本殿」がある。「拝殿」と「本殿」の間には切妻造りの小屋のような建造物「渡殿」が設けられおり、渡廊の役割を担い、「本殿」と「拝殿」を連絡している。「本殿」は左右に妻側が向けられた入母屋造りで、正面の屋根には三角の千鳥破風、その軒下には緩やかな曲線の唐破風が据えられており、複雑さがありながら、実に完美とも言える造りになっているという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

25.「良い縁狛犬」と「足尾の大国様」

「拝殿」を下がって、「神門」へと向かう右側に「神楽殿」が見えた。「神楽殿」の中には大きく金色をした「足尾の大国様」が祀られていた。この大国様は「昔、勝道上人が二荒山中宮祠において修行中、毎年稲穂をくわえて白ねずみが現れたそうです。そこで白ねずみがどこからくるのか確かめようと、白ねずみの足の紐(緒)を結わえて放ったところ、現在の足尾の村落に至り、渡良瀬川の洞窟に入ったそうです。それ以来この村落を「足緒」と呼ぶようになったと言われております。そして、白ねずみが入った洞穴を修行の場に選び大国様とネズミを祀ったと伝えられております。」と説明されていた。手前は「良い縁の狛犬」。そこには「狛犬は、獅子や犬に似た想像状の生き物とされています。起源は、古代エジプト・メソポタミアでの神殿を守るライオン像とされています。中国を経て飛鳥時代に日本に伝わった当初は、獅子であり、左右の姿に差異はなく、開口した姿であったと言われています。平安時代になって、それぞれ異なる外見を持つ、獅子と狛犬の阿吽の開口閉口の像が対で置かれるようになりました。現在では、両者を合わせて狛犬と呼ぶようになっております。この狛犬は、飛鳥時代当初の獅子の形をインド黒大理石に彫ったもので、台座は日本三大銘石と言われる茨城県産の青糖目石です。左右の「良」「縁」の文字枠は八稜鏡を象ったものです。全国神社でも他にない、大変珍しい狛犬です。栃木県さくら市在住の飯沼休吾氏より、世界文化遺産登録十五周年を記念して、平成二十七年十二月に奉納されました。」と書かれていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/500秒 12mm ISO1600 ) 露出補正 なし

|

|

26.「神門」

「神門」から出る。二荒山神社には「楼門」と「神門」があり、私たちは二荒山神社に入るときは東照宮からの上新道という参道を歩いて「楼門」から入った。「楼門」と「神門」はともに新しい門で、勝道上人の男体山登頂1200年を記念して作られたものなので、歴史的建造物ではないとのことだ。 「神門」を出て右へ。次に「輪王寺大猷院」向かった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 10mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|