この日は日曜日、絶好のお花見日和である。舞岡公園も花見のできる広場がいくつかあるので、きっとにぎわうことと思う。そろそろチョウも飛ぶだろうと思うのだが、なかなか出かけれずにいた。駐車場が混むだろうと思い、9時少し前に舞岡公園の駐車場に入ったが、さいわい、まだ空いていた。

駐車場のわきにあるアラカシの植え込みに越冬明けのムラサキシジミでもいないかと丹念に見てみたが、影も形もなかった。

桜が咲いているけやき広場には、そろそろ花見客がブルー・シートを広げて場所取りを始めていた。

リョウブがあるところへ行ってみる。春型のトラフシジミがいるかと期待したが、見ることはできなかった。まだ、気温が低いのだろう。

でも、春爛漫である。花々が瑞々しい。緑も増えてきている。この日、チョウはモンシロチョウとキタキチョウを撮っただけだが、アゲハが敏捷に飛んでいるのを見かけた。

|

1.レンギョウ

レンギョウの黄色が鮮やかだ。その植え込みの向こうに桜が咲いている。これから、ここも徐々に花見客が増えるだろう。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 18mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

2.けやき広場

そろそろ花見客が増えてきた。今日は賑やかになるだろう。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 18mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

3.ピンクのアセビ

ピンクの花を付けるのはアケボノアセビ(ベニバナアセビ)という園芸品種というが。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 22mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

4.ソメイヨシノ

舞岡公園にはいろいろな桜の品種がある。これは、桜を代表するソメイヨシノのようだ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 53mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

5.ヤマザクラ

ヤマザクラは基本種が9種あり、さらにそこから変性した自生種が100種類ほどあるといわれている。代表的なものは奈良県「吉野の桜」で有名な「ヤマザクラ」だそうだ。日本の象徴ともいえるこの桜は野生の桜の代名詞である。ヤマザクラの見た目はソメイヨシノとほぼ同じだが、開花と同時に葉が出るのが特徴という。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 114mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

6.ヒイラギナンテン

葉がヒイラギに似て、実がナンテンに似ているのが名前の由来だが、花はナンテンに似ず、また色も黄色である。ヒイラギナンテンは常緑だが、陽があたり気温が低くなる場所では紅葉する。これはその中でも、めずらしいほど鮮やかに色づいたもの。ちなみに、陽が当たらない場所に植えられているものは、紅葉せず緑の葉のままが多いという。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 210mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

7.ばらの丸の丘

ここは谷戸の上にある丘で、広場になっている。絶好のお花見の場所と思うが、まだ花見客は見えない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/800秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

8.アオキ

普段、あまり気にかけないが、常緑で高さは2mほどの低木の植物だ。花は3 ~ 5月に咲き、褐色または緑色で枝先に穂のようにつける花弁を4枚有し、子房下位(被子植物の花のめしべの下部にあり,雌性生殖細胞を分化する部分である子房が、花被や雄しべの付着点より下にあるもの)、単性花で雌雄異株。雄花は黄色の葯をもつ4本の雄蕊があり、雌花は緑色の子房がある。これは雌花だ。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 220mm ISO2500 ) 露出補正 なし

|

|

9.カイドウ

古民家の門をくぐって左側に、鮮やかな濃いピンク色の花を咲かせた木があった。はじめモモかと思ったが花の付き方が、サクラのようだ。カイドウだと思う。花がきれいなのでハナカイドウと言われる。中国原産で、江戸時代初期に日本に渡来した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 56mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

10.ミツマタ

3月から4月ごろにかけて、三つ叉(また)に分かれた枝の先に白~黄色い花を咲かせる。ご存知、皮は和紙の原料として用いられる。古谷戸の里に咲いていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 27mm ISO1000 ) 露出補正 なし

|

|

11.古谷戸の里 中庭

もうすぐ鯉のぼりが泳ぐ季節になる古谷戸の里の庭である。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 27mm ISO1250 ) 露出補正 なし

|

|

12.キンカン

古谷戸の里の裏庭への入り口に、キンカンが成っていた。 キンカンは、ミカン科キンカン属に分類される常緑性低木の総称だそうだ。日本には江戸時代以前に伝わったと言われている。品種が多く、樹高も1~2mほどと幅がある。楕円形で光沢のある葉っぱは、濃い緑色をしていて冬でも美しい。キンカンは、風邪の予防や喉の傷みを緩和する風邪薬として、民間療法で利用されていた。一昨年3月に曽我梅林へ行ったときに、富士山を背景にキンカン畑を撮ったのを思い出した。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 10mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

13.古民家

古民家の旧金子家母屋の裏庭側縁側から、囲炉のある座敷の向こうの庭とモモノキを眺める。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

絞り優先オートで撮影 ( f11 1/500秒 35mm ISO1250 ) 露出補正 -1.0段

|

|

14.菜の花とモンシロチョウ

やっと蝶が飛び出した。時刻は11時である。普段は見向きもしないモンシロチョウも主役になった。220mmで獲るとボケが良い。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 220mm ISO1250 ) 露出補正 -1.0段

|

|

15.キタキチョウ

これは越冬したキタキチョウだ。秋型の♂と思う。今年生まれるキタキチョウの第一化は5月下旬から6月に現れる。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

16.モンシロチョウ

ヒメオドリコソウで吸蜜していたモンシロチョウが飛びたった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 220mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

17.ヒトリシズカ

母屋の裏庭で、地面にカメラを近づけて写真を撮られている方がいた。邪魔しないように、立ち去られた後に撮った。花の名はわからなかったが、後で公園の手入れをされている方に聞いたところ、ヒトリシズカと教えていただいた。よい名だ。源義経が好んだ静御前(しずかごぜん) が一人で舞っている姿に見立てたことからという。高さは10-30cm。葉は4枚が輪生状に付き光沢があり、縁には鋸歯があった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 9mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

18.スダジイ

公園周辺の道路工事のため、「南の丘」に移植されていたスダジイがようやく活着したとして、2019年3月、永らく閉鎖されていた「南の丘」が開放された。もと生えていたところの根元には江戸時代の石碑などがあって、由緒あるところだった。この木が、都市計画道路にひっかかるので、植え替えの作業が行われていた。これで、ここから大原の谷戸池のほうへ抜けられるのだろうか。そこには6月ごろ花にアカシジミが来るクリの木があったのだが。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 14mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

19.けやき広場の花見

時刻は12時半になろうとしている。このけやき広場の様子は朝、公園に入った時とは大違いだった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 31mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

20.昼頃のけやき広場

レンギョウとサクラの間に広がるけやき広場は賑わっていた。駐車場に戻ろうとすると、私が停めた駐車場は満車になっていて、こぶし広場が臨時駐車場になっていた。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 15mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

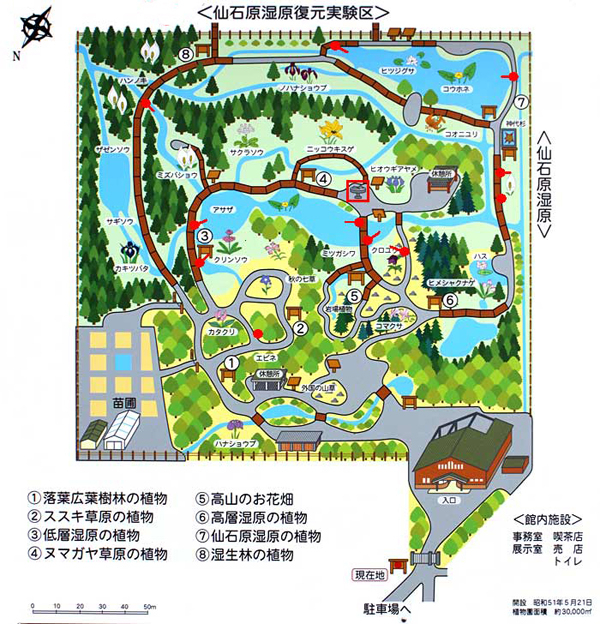

箱根湿性花園 園内案内板

箱根湿性花園 園内案内板