小石川植物園 春のチョウ② 2023年4月4日 文京区白山 東京大学大学院理学系研究所付属植物園

旧東京医学校本館の前の草地でキアゲハを撮影して、北へ、次郎稲荷の方へ上がっていった。そこへツマグロヒョウモンが現れる。まだ4月のはじめである。今年のチョウの発生は全般的に早くなっているようだ。

桜の花はまだ残っているだろうか?ハンカチの木はどうかな、などと思いながら歩く。白いこんもりとした花が咲いている木があった。傍に行ってみると白いトキワマンサクだった。マンサクは黄色い花や、赤い花を見ることが多いが白い花は初めてである。

ハンカチの木は、花を咲かせ、白いハンカチを広げている。ツツジ園の各種のツツジもみんな満開だった。名残りのサトザクラは咲いていて、その下では小さな子供さんを連れた若いお母さんたちが、シートを敷いてお昼を楽しんでいる。

総合研究博物館本館の前を入園口まで戻り、再度ツマキチョウの撮影を試みようと、ナノハナとショカツサイの咲くポイントへ向かった。だが、♂を含めて何頭かのツマキチョウは翔んでいるが、撮影できない。白いチョウのほとんどはモンシロチョウだった。例年はもっと多く翔んでいるはずだが、今年のツマキチョウの最盛期は10日ほど早かったのではなかろうか。

旧東京医学校本館(重要文化財) 2023年4月4日 文京区白山 小石川植物園

|

18.ツマグロヒョウモン♂ -1 ツマグロヒョウモンの発生も早い。いつもの年では4月の後半になってみることが多いのだが。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 146mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

19.ツマグロヒョウモン♂ -2 前の写真と同じ個体。この種が関東の平地で、大型ヒョウモンの普通種となって久しいが、私がまだ小学生のころ、高尾山山頂から小仏峠へ向かう尾根道で、真正面から飛来してきた本種を、無我夢中でネットを一振り、ゲットしたのを鮮明に覚えている。もう70年も前のことである。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO140 ) 露出補正 なし |

|

20.白い花のマンサク(万作) 保土ヶ谷公園では黄色いマンサクを、舞岡公園ではオレンジ色、そして先日は深紅のマンサクの花も見た。この白いマンサクにはトキワマンサクという札が掛けられていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.8 1/1000秒 54mm ISO360 ) 露出補正 なし |

|

21.トキワマンサクの木 その白い花が密集して咲いているトキワマンサクの木は、高さが5mくらいはあるとても大きな木だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

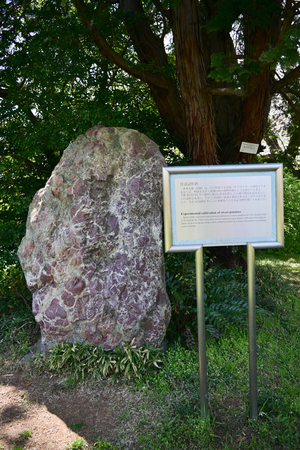

22.スズカケノキ<br>

説明版があって、「この木は明治9年に導入された日本で最も古いスズカケノキの一つです。街路樹として現在広く使われているモミジバスズカケはこのスズカケノキとアメリカスズカケノキの雑種であることが知られています・・・」と書かれていた。見上げるほど高い木だ。♪友と語らん・・・で始まるダークダックスの歌を連想する。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels<br>

シャッタースピード優先オートで撮影 ( f2.4 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

23.ハンカチノキ 花についた白い大きな2枚の苞葉が垂れ下がりよく目立つため、日本では「ハンカチの木」や「幽霊の木」などと呼ばれる。英語では"Handkerchief tree"、"Ghost tree"、"Dove tree"(鳩の木)などというそうだ。木の高いところで咲いていたので、写真が撮り難かった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 220mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

24.ミツバツツジ (三葉躑躅) ツツジ園 ミツバツツジという名称は、個別の種と、ミツバツツジ類の総称を指す場合が紛らわしい。これは傍に「ミツバツツジ」という札が立てられていたので、個別の種としてのミツバツツジと思う。他のミツバツツジ類の多くは雄しべが10本なのに対し、本種は5本であることが大きな特徴で、雌しべは1個ある。おしべは確かに5本だった。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 45mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

25.シロバナフジツツジ(白花藤躑躅) ツツジ園 花が藤色のためフジツツジという。これは白花である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f7.1 1/1000秒 103mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

26.甘藷試作跡の碑 青木昆陽がこの場所でサツマイモの試作を行ったことを示す碑があった。wikipediaによれば、和名のサツマイモは、江戸時代に琉球王国(現・沖縄県)を経て薩摩国(現・鹿児島県)に伝わり、そこでよく栽培された事に由来、「薩摩藩から全国に広まった芋」を意味している。別名として甘藷(かんしょ)があり、中国植物名も甘藷である。甘藷は「甘味のある芋」の意味である。また、江戸時代に飢饉を救う救荒作物として栽培が奨励された。飢饉対策に腐心していた江戸幕府8代将軍・徳川吉宗の命によって、1735年、蘭学者の青木昆陽が薩摩から江戸に種芋を取り寄せて、小石川御薬園(現:小石川植物園)などでサツマイモを試作し、これをきっかけに東日本各地でも栽培が広がった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f3.5 1/1000秒 18mm ISO400 ) 露出補正 なし |

|

27.サトザクラ(里桜)の下で 総合研究博物館の手前にはソメイヨシノ林とう広場がある。ソメイヨシノは最盛期を過ぎていたが、まだまだサトザクラの札が掛けられた木は花がいっぱいであった。wikipediaによると、広義のサトザクラとは、サクラの栽培品種の総称である。そして狭義のサトザクラはオオシマザクラを基に誕生した栽培品種の品種群(Cerasus Sato-zakura Group)のことをいう。ソメイヨシノは、母をエドヒガン、父を日本固有種のオオシマザクラの雑種とする自然交雑もしくは人為的な交配で生まれた日本産の栽培品種のサクラである。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.8 1/1000秒 46mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

28.サトザクラ 何というサクラと、何というサクラの雑種であるのかはわからない。白い花の八重桜である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f7.1 1/1000秒 101mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

29.ショカツサイ(諸葛菜) もう一度ツマキチョウの写真を撮ろうと、ショカツサイとナノハナの咲くポイントへ行った。ショカツサイはアブラナ科でツマキチョウの食層の一つである。オオアラセイトウ(大紫羅欄花)というのが正式名称で、ショカツサイは諸葛孔明が広めたとの伝説からの別名だという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.5 1/1000秒 110mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

30.モンシロチョウ♂ ナノハナが咲くところには、一視野に4~5頭の白い蝶が翔んでいるが、そのほとんどはモンシロチョウが。ツマキチョウとは翔び方で区別できるが、目の前を翅を開いてスーッと翔ぶ個体の翅先のオレンジ色を見て、目で追うがまったく止まってくれない。

SONY Cyber-shot RX10 Ⅳ f2.4-4 8.8-220mm 20.1 Mega Pixels シャッタースピード優先オートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 210mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

31.タンポポに止まるモンシロチョウ♂ -1 モンシロチョウとツマキチョウの大きさはほとんど変わらない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

32.タンポポに止まるモンシロチョウ♂ -2 前の画と同じ個体。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

33.ツバメシジミ♂ -1 足元でツバメシジミが翔んでいた。きれいなブルーの雄だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO360 ) 露出補正 なし |

|

34.ツバメシジミ♂ -2 裏面が見えるように撮る。尾状突起のところの小さなオレンジ色が良い。桜を見るには少し遅くなってしまったが、明日から某旅行社のツアーで奈良・吉野山へ2泊3日の旅行の予定である。新横浜6時45分集合と朝も早い。1時過ぎに帰路に着いた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR シャッタースピード優先オートで撮影 ( f6.3 1/1000秒 140mm ISO360 ) 露出補正 なし |