2月の終わりに、年に1~2回、一緒に旅行に出かけるご夫婦から、或る旅行社が企画する「日本一周鉄道の旅 4泊5日」というツアーに行かないかとお誘いを受けた。これは面白いと思い、二つ返事でご一緒することにした。夫婦限定のツアーで、JRのフルムーン・パスを利用する。

ありがたいことに出発は新横浜駅集合だった。自宅からタクシーでもそれほど遠くない、この時間帯にはタクシーがほとんど走っていないことは承知していたので、前日、タクシー会社に電話をして、朝6時に自宅前に来てもらったが正解だった。

集合時間は6時45分だったが、6時20分くらいに新横浜駅に着いてしまった。お世話になる添乗員さんはもう来られていた。このツアーの参加者は13組の夫婦で計26名だそうだ。ご一緒する友人夫妻とも合流した。

4泊5日のコースはおおよそ次のとおりである。14線、18本の列車に乗る。

5月15日 新横浜(こだま)→東京(

東北新幹線はやぶさ)→新青森(スーパー白鳥)→函館(スーパー北斗)→札幌 札幌泊

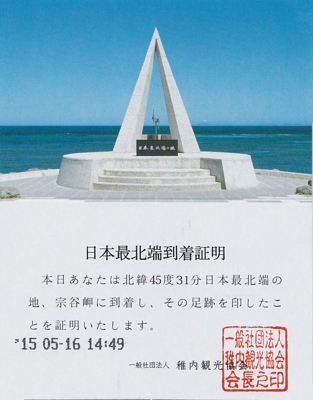

5月16日 札幌(スーパー宗谷)→稚内 宗谷丘陵、宗谷岬などバス観光 稚内(スーパー宗谷)→札幌(急行はまなす) B寝台車中泊

5月17日 (急行はまなす)→青森(つがる)→新潟(

上越新幹線とき)→高崎(

北陸新幹線はくたか)→金沢(サンダーバード)→新大阪(ひかり)→岡山 岡山泊

5月18日 岡山(

九州新幹線さくら)→鹿児島中央(指宿枕崎線)→西大山(指宿枕崎線)→指宿 指宿温泉泊

5月19日 バス観光(長崎鼻、城山桜島展望台観光)→鹿児島中央(九州新幹線さくら)→新大阪(ひかり)→新横浜

さて、第1日目、東北新幹線の鼻の長い新型車両で一路新青森へ向かう。車窓から写真を撮ろうとするが、この「はやぶさ」は速すぎる。車内で駅弁が配られた。新青森到着は午前11時、乗り継ぐ列車の発車時刻まで1時間半ほどあったので、駅の外に出て、その駅弁を食べた。駅前にあるのはタクシー乗り場だけだった。

新青森から乗ったのは「スーパー白鳥」という在来線特急だった。これで

青函トンネルを潜る。このスーパー白鳥は電車だったが、函館から乗った「スーパー北斗」は振り子式のディーゼル特急で、それがとてもよく揺れるので、速く感じる。

この日は札幌泊まり。ホテルに落ち着いたのは夜7時を過ぎていたが、せっかく札幌に来たのだからすすきのへ行ってみようと、出かけることにした。ホテルのフロントで"くつろげる居酒屋"を教えていただき、ものは試しで地下鉄に乗ってすすきのへ行く。教えてもらった店は地下鉄の駅を出てすぐ近くだった。貝の刺身がとても旨かった。

1.フルムーンパス

フルムーンと言えば、国鉄時代の上原謙と高峰三枝子のTVコマーシャルを思い出す。一躍、法師温泉が有名になった「フルムーン夫婦グリーンパス」のコマーシャルだった。今回のツアーはこの「フルムーン夫婦グリーンパス」を利用することになるが、全線グリーン車を利用できるわけではない。しかしながら、まず新横浜-東京間の「こだま」はグリーン車が用意されていた。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/60秒 6mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

2.「はやぶさ3号」

東京駅7時36分発の「はやぶさ 3号」に乗り込む。我々が乗るのは普通車だった。「フルムーン夫婦グリーンパス」といえどもすべての列車でそのままグリーン車を利用できるわけではないようだ。にわか「撮り鉄」になり、先頭車両、実は最後尾の車両の写真を撮る。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 6mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

3.黒磯付近

東北新幹線の営業運転は時速320kmだ。速い。車窓から外の景色を撮ろうとするが、目の前を電柱やら茂みがさっと通り過ぎる。これは黒磯付近を通過中に那須連峰を撮った写真だ。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 30mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

4.会津磐梯山

「はやぶさ3号」は大宮を出ると次の停車は仙台だ。郡山、福島付近を通過中に左手に磐梯山が見えてくる。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 30mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

5.一ノ関付近

仙台発9時12分。この写真を撮ったのが9時28分という記録が残っているので、くりこまか一ノ関のあたりだと思う。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5 1/1250秒 30mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

6.新青森駅

11時に現在の東北新幹線の終点である新青森に到着した。東京から3時間40分である。C62が牽く「はつかり」の時代と雲泥の差だ。新青森駅の駅舎は立派だが、周囲は何もない。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/1250秒 6mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

7.「スーパー白鳥」 先頭車785系

これから乗車する「スー>パー白鳥11号」函館行が新青森駅に停車中だった。この電車で青函トンネルを潜る。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 6mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

8.「スーパー白鳥」 789系

先頭車の次に連結されていた789系車両。HEATの文字が見られるがこれは「Hokkaido Express Advanced Train」の略だそうだ。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/640秒 6mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

9.懐かしい車両

この車両はとても懐かしい。昭和39年に東海道新幹線が開業し、新大阪から先の幹線をはじめとして昼夜兼行で使用可能な寝台兼用電車としてこの583系が登場した。新婚旅行でも、広島への出張でもこの車両に乗った覚えがある。初めての本格的な寝台電車であった。1967年に登場したこの形式をここで見られるとは思わなかった。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1250秒 10mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

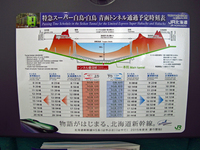

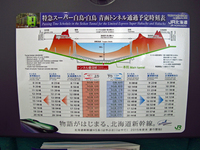

10.青函トンネル通過時刻予定表

「スーパー白鳥11号」に乗り込むtと前の座席の背もたれに青函トンネル通過時刻予定表が張られていた。これによるとこの列車は13時45分にトンネルの本州側入り口から青函トンネルに入り、13分後にトンネル最深部に到達、14時12分に抜ける。青函トンネル通過所要時間は27分である。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/30秒 6mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

11.蟹田付近

「スーパー白鳥11号」は青森から陸奥湾に沿って走る。本州側の蟹田に着く少し手前の海。これから青函トンネルに入る。函館着は14時58分だった。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/1000秒 14mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

12.函館駅出発前の「スーパー北斗11号」

次に乗る在来線特急列車は函館から札幌まで「スーパー北斗11号」だ。発車前に先頭に回り込んで撮る。この列車は振り子型の気動車281系で運行される。ところが、この列車は凄く揺れる。通路を歩くと座っている人にぶつかってしまいそうになる。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/125秒 11mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

13.森と八雲の間

「スーパー北斗11号」は風光明媚な大沼を抜けて、森駅に到着する。次は八雲だ。もう40年以上も前のことになるが、北海道を友人の車で旅行していた折り、東京での勤務を終えて郷里の八雲に帰られた小児科のドクターを訪ねたことを思いだす。お土産に夕張メロンをいただいたのを覚えている。右手に内浦湾が見えるがどんよりと曇っている。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/160秒 11mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

14.間もなく苫小牧

登別を出た列車は次は苫小牧に停車する。時刻は夕方の5時45分ごろ。曇っていて窓の外は暗くなってきた。シャッター・スピートは遅くなり景色が流れる。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/15秒 21mm ISO200 ) 露出補正 -0.3段

|

|

15.札幌駅北側

「スーパー北斗11号」は18時43分に札幌に着いた。ホテルはすすきのや大通公園とは反対側になる北側だ。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/20秒 14mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段

|

|

16.すすきのの賑わい

今晩の夕食は各自自由にということだった。折角、札幌に泊まるのだから、すすきのに出てみることにした。ホテルのフロントで教えてくれた「居酒屋」で食べたつぶ貝の刺身が甘くてとても旨かった。ビールは北海道限定の SAPPORO CLASSIC 。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/125秒 6mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段

|

|

17.竹鶴の大きな広告

NHKの朝のTVドラマ「マッサン」ですっかり有名になったウィスキーの大きな広告版が誇らしげだった。この竹鶴というウィスキーの17年物はウィスキーの国際的コンテストであるワールド・ウィスキー・アワードで世界最高賞を受賞したという報道がされた。

Canon PowerShot G12 f2.8-4.5 6.1- 30.5 10.0 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4 1/100秒 6mm ISO1600 ) 露出補正 -0.3段

|

|