高野山 墓参 3月28日

3日目。娘は昨日、仕事で東京へ戻ってしまったが、娘の主人が私たちの高野山墓参に付き合ってくれた。私の兄が存命の頃は、3年に1回、親族が高野山に集まる機会があったが、9人いた父親の兄弟も高齢になり、その集まりも終了した。

その後も数年に1回、父母、兄夫婦の眠る高野山へお墓参りに来ている。前回来たのは2018年11月だったので、3年と4か月ぶりの墓参になった。

京阪電車、祇園四条駅発6時37分の特急に乗り淀屋橋で地下鉄御堂筋線に乗り換え難波へ出た。南海高野線の特急こうや号は8時42分発だ。駅構内でカフェに入りモーニングセットを食べたが、なかなか美味しかった。

特急こうや号の車両は新しくなっていた。(ところが後で調べてみたところ、実は30年前に造られた車両だった)終点の極楽橋から高野山へ上るケーブルカーも新型の車両になっていた。難波駅で購入した特急券に高野山でのバスのフリー切符が付いていたので、ケーブル高野山駅からバスに乗り、まず、菩提寺である恵光院へ行った。今日は月曜日で観光客は少ない。

恵光院の本堂で位牌にお参りした。過去帳には私がお参りした記録も残されている。

家内が昨年10月にアキレス腱を損傷し、歩行が完全ではないので、いつもは歩いて石畳の杉並木を歩き、中の橋のちょっと手前にある先祖代々の墓にお参りするのだが、今回は恵光院でタクシーを呼んでもらい、中の橋のバス停まで乗って行った。そこから、杉並木の奥の院参道に戻り、その中の橋の近くにある墓にお参りした。

杉並木の石畳を歩き、再び恵光院に戻り、タクシーを呼んでもらう。娘の小学校の同級生の母親で、家内と今も付き合いのあるかたの、若くして亡くなられた息子さん(娘の同級生)の菩提寺、正智院まで行ってお参りしてきた。

本堂でお参りしたあと、その庭園と襖絵、掛軸など寺の素晴らしい所蔵品を見せていただいた。正智院の記述については、平成29年7月7日に発行された「霊訪館だより」に鳴海祥博氏が書かれている「高野山の古建築 第27回 正智院」を参照させていただいた。

今回は奥の院も、金剛峯寺にもお参りはしなかった。

午後1時半になった。高野山駅へ行くバスの停留所の近くの食堂に入りそばを食べ昼食にした。この季節、高野山は肌寒い。桜もまだ咲いていない。朝早かったこともあり少々疲れた。

帰りの特急こうや号は、15時39分迄ない。新大阪に着いたのは夕方6時近かった。

高野山参道 奥の院への杉並木 2022年3月28日 和歌山県

|

1.特急こうや号 車内 この日は月曜日であり、電車はガラガラだった。南海高野線のこうや号はJR和歌山線(王寺~和歌山)と接続する橋本駅から先は勾配が大きく、単線になる。橋本駅 -極楽橋駅間は「こうや花鉄道」の愛称が付けられ、特に高野下駅以南は50‰の勾配、制限速度33km/h、半径100m以下の急カーブが続く登山鉄道となっており、21m級の車両は走行できないため、この区間に乗り入れる列車にはズームカーと呼ばれる17m級の中型車両のみが使用されている。(wikipediaを参照)

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

2.高野山ケーブル 南海高野線の終点極楽橋駅から霊峰高野山の玄関口であるケーブル高野山駅までを結ぶ、南海電気鉄道のケーブルカー路線は通称高野山ケーブルと呼ばれるが、前回来たときに比べると車両が新しくなったようだ。2018年(平成30年)11月26日 - 2019年(平成31年)2月28日:車両の新造ならびに諸設備の更新工事実施のため運休し、その間バスで代行され、2019年(平成31年)3月1日:運行再開。車両は新造の4代目のN10・20形に置き換えられたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/800秒 37mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

3.恵光院本堂 外観 ケーブルの高野山駅からバスに乗って苅萱堂前で下り、まず、菩提寺である恵光院へ行った。高台にある本堂へ上がり、位牌に参拝する。この本堂は平成3年に近藤説巌上綱により再建された。昨年、第53世近藤大玄上綱が亡くなられ、現在は近藤説秀さんが住職を務められている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 40mm ISO160 ) 露出補正 なし |

|

4.恵光院本堂 内部 若いお坊さんが過去帳を開いてくれた。そして、お祀りされていた位牌をご本尊様の仏像の前に配してくれたので、お参りする。ご本尊様は、中央に阿弥陀如来、向かって右に弘法大師、左に不動明王が祀られている。左手に置かれているのは、昨年亡くなられた近藤大玄上綱のお写真。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/320秒 15mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

5.恵光院 玄関から本堂への廊下 恵光院は宿坊をしており、今はコロナ禍で泊る人も少ないだろうが、世界遺産に登録された後、外国人の客が多いようで、案内板に英語が添えられていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

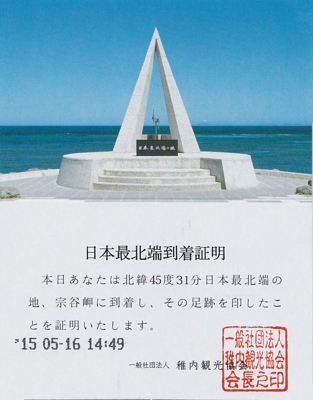

6.写真業界先賢萬霊の碑 中の橋バス停から、大きな杉の木の立ち並ぶ奥の院への石畳の参道へと歩く途中に、写真業界先賢萬霊の碑というのがあった。昭和31年(1956年)6月1日建立。たくさんの写真が焼き付けられている。写真業界先賢萬霊の碑と彫られた石碑の形はブローニー版のパトローネの様だ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 40mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

7.中の橋 昭和27年に第二次世界大戦の戦死者を供養するために建てられた、英霊殿を背にして歩いてくると、右は奥の院弘法大師御廟、左は一の橋という案内板が立つ大きな杉の木の建ち並ぶ奥の院への石畳の参道に出る。この日は奥の院へお参りするのを割愛させていただき、墓参を優先させて左に行く。中の橋が見えてきた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 40mm ISO100 ) 露出補正 なし |

|

8.姿見の井戸 中の橋を渡る手前の橋詰に汗かき地蔵をお祀りしているお堂があるのだが、 このお堂の右側に姿見の井戸と呼ばれる小さな井戸がある。 この井戸を覗きこんで、自分の顔が映らないと3年以内に死んでしまうといわれているのだそうだ。覗き込んでみた。映った。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

9.汗かき地蔵 汗かき地蔵の説明板には、「汗かき地蔵は、常に人々の犯した罪に苦しみ、その苦しみを慈悲によって変わって受け、そのため汗を流しておられると言われています。黒っぽい石材に地蔵尊が半肉彫りされていて、実際にツユが吹いて汗が流れているように見えるときがあるようです。」と記されていた。高野山に伝わる伝承としては、奥の院への参拝者を含めた世の中全ての人々の罪を一身に背負って、代わりに汗をかいていると言われているそうだ。そしてこの地蔵堂と中の橋の向こうに、私の先祖代々の墓がある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO720 ) 露出補正 なし |

|

10.市川団十郎墓所 中の橋から一の橋へ参道を下がっていくと、市川団十郎の墓所があった。 「初代市川團十郎供養塔」と表示されている資料(「高野山奥の院の墓碑を訪ねて」)があるという。市川團十郎と云えば、約350年も続いているという成田屋の市川宗家であり、元禄17年(1704年)没。舞台上で役者に刺殺されたといわれている。初代が最初に眠っていた墓は、東京都港区芝公園にある常照院とされ、初代から七代目までは常照院に墓があったそうだ。九代目の市川團十郎は宗派を神道に改宗したために、亡くなった後はその公営の墓地がある青山霊園に建立された。今までの歴代團十郎が眠っていた墓地を青山霊園に移す事となり、歴代の團十郎は青山霊園で合墓となったという。では、この写真の市川団十郎墓所というのは何なのだろうか。放置されて荒れているようにも見えるが。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 24mm ISO800 ) 露出補正 なし |

|

11.杉並木の石畳 一の橋から奥の院御廟までの参道約1.6kmの両側にそびえ立つ樹齢約200年~600年の大杉林は、和歌山県の天然記念物に指定されている。大杉の総数は1300本を数え、樹高50m級の巨木もある。なかでも樹形材質共に優れた樹木を保存し、優良な種子穂木を確保する目的で農林水産大臣が法律に基づき、特別母樹林に指定している。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO450 ) 露出補正 なし |

|

12.明智光秀墓所 私が知っている明智光秀の墓は、2020年11月に訪れた滋賀県大津市坂本にある西教寺である。NHKの大河ドラマにもある。しかし、一説に、本能寺の変のあと、山崎の合戦で討ち死にしたのは影武者であり、光秀は中洞(岐阜県山県市中洞)に落ち延びて荒深小五郎と名乗り、住んでいたと伝えられていて、その後、慶長5年(1600年)、関ケ原の合戦に参戦しようとした道中、増水した藪川(根尾川)で馬共に流されて亡くなったとされているそうだ。中洞白山神社の林の中に光秀の墓とされる「桔梗塚」があり、現在まで地元の荒深氏一族によって大切に守り続けられ、年に2回供養祭が行われているそうだ。では、ここ高野山の墓所は何なのだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

13.石田三成墓所 すぐ近くに石田三成の墓があった。石田三成の墓は京都市の大徳寺三玄院にあるが、江戸時代は、徳川家が三成の墓を許さなかったようである。このため三成の墓は、土に埋められ、世の中に顔を出さなかっというが、戦前にはその墓が発掘されて遺骨も出土しているそうだ。高野山の墓は生前に長命祈願のために自身が建てた「逆修墓」だという説がある。なぜ、高野山にはこのような戦国武将の墓があるのだろうか。 和歌山歴史物語というサイトには、中には武田信玄、上杉謙信、織田信長、豊臣秀吉、伊達政宗といった戦国武将の墓もある。 これは高野山、しいては空海のそばで眠りたいとの先人たちの願いがこめられているという。高野山への納骨の風習は鎌倉時代から始まり、墓石として石造りの五輪塔が登場したのが室町時代末期。現在は江戸時代初期造立の諸大名の五輪塔が墓石群の中核となっている。これは徳川家康が高野山を墓提所と定めたため、諸大名がこぞって高野山に墓石を建てたことが大きな要因。結果、大名家の墓は110家にもおよび、その数は全国大名の約40%を占めるという。「高野山で眠りたい」という願いは一般庶民も同じ。そこで、素朴でこじんまりとした一石五輪塔を奉って願いを叶えたのだ。ほかに、織田信長、豊臣一族、明智光秀ら多くの戦国武将の墓も。皇族、貴族、大名、一般庶民と、生前の所業や敵味方は死後は一切関係なし。すべての人を等しく受け入れるのは高野山の懐の深さか。しかし、私の祖先が、なぜ高野山に墓所を持つことが出来たのだろうか? 菩提寺である恵光院の当時のご住職と、コネがあったからだと聞いたことがあるが、それ以上のことは次男坊の私にはわからない。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

14.陽の光が差し込む杉並木 戦国大名の墓を見ているうちに一の橋が近くなった。差し込む陽の光に杉並木が生える。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.8 1/500秒 47mm ISO900 ) 露出補正 なし |

|

15.正智院 若くして心臓病で急逝した娘の小学校時代の同級生が眠る正智院に寄った。母親同士が、その頃から今もお付き合いが続いている。正智院は、壇上伽藍の北側の奥にある静かなところだ。正智院は、天平年間(1110年~1113年)に正智坊教覚によって開基され、その中興の学僧・道範大徳は高野八傑のひとりであり、聖僧・学僧等が相次いで傑出し高野山でも屈指の学問寺院として、その法灯を守り続けた寺院という。筑前の黒田家、薩摩の島津家の帰信が厚い。本尊は阿弥陀如来。有名な国宝文館詞林 、不動明王、五銛鈴その他仏像、仏画・典籍を多数所蔵されている。岩山を背景に枯山水の庭園、客間の襖絵などを見せていただいた。ご住職がとても立派なお方だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO250 ) 露出補正 なし |

|

16.正智院 本堂 ご住職にご挨拶して、まず御本堂でお参りをした。本堂は大楽院というお寺の本堂を移築したものだそうだ。そのため、右手の一段高い内陣の奥に大楽院の本尊が、左手の奥に正智院の本尊が祀られている。中は非常に暗かった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/8秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

17.正智院の庭 実は前回、2018年11月にも正智院に参拝している。その時は紅葉の頃だったので鮮やかだったが、今の季節はちょっと殺風景なのは仕方がない。この庭は、重森三玲が作庭した苔と岩肌の美しい枯山水庭園で国登録名勝になっている。写真は庭のごく一部。いい写真が撮れなかった。昭和27年(1952年)に重森三玲が水墨画水面的な発想を基に作庭した。庭の正面に大きな岩山があるが、この「影向岩」(明神岩とも呼ばれる)という巨大な岩は道範大徳がこの場所で明神様(影向明神・高野明神)を感得したことから名づけられたと言われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO200 ) 露出補正 なし |

|

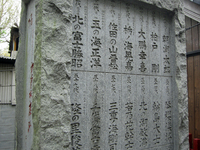

18.正智院の客殿 正智院の客殿は広くて立派だった。大きな客殿は襖で仕切られ、襖を開けば連続した座敷になる。庭園に面した客間の襖絵は谷文晁や、名のある絵師によって描かれている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/60秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

19.正智院の大広間の襖絵 -1 部屋を取り囲むように、広間の襖に、正智院の枯山水の庭が描かれていた。ご住職が説明してくださったのだが、撮影に夢中になり、作家の名前を覚えておくことが出来なかった。襖絵には庭の春夏秋冬が描かれ、庭の正面の大きな岩山「影向岩」に降り立つ白い束帯姿の影向明神が描かれている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/160秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

20.正智院の大広間の襖絵 -2 明神様の左側が描かれている。部屋の広さが推し量れる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/125秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

21.正智院の大広間の襖絵 -3 さらにひとつ襖をあけて下さり、見せていただいたのは、庭の秋が描かれた襖画だった。そして右側の襖に冬が描かれている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/125秒 18mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

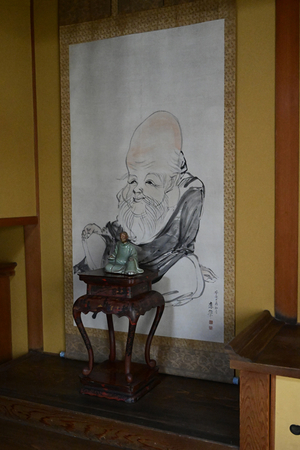

22.正智院 円山応挙の掛軸 右下に「應擧」の銘が見られる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/100秒 24mm ISO6400 ) 露出補正 なし |

|

23.根本大塔と八角灯篭 正智院のお参りを終え、根本大塔の後ろ側から壇上伽藍に上がった。何回も高野山に来ているが根本大塔の内部に入ったことはなかった。今朝、難波駅で購入した特急こうや号の「高野山・世界遺産きっぷ」に、高野山内バスのフリー切符のほかに根本大塔の入場割引券が付いていたので、入って見ることにした。wikipediaによれば、根本大塔は何度かの焼失の後、現在の塔は1937年(昭和12年)に空海入定1100年を記念して再建したもので1階平面が方形・2階平面が円形の鉄筋コンクリート造の16間(約30m)四面・高さ16丈(約50m)の2層の多宝塔である。中尊(左右に脇立を従えて、中央に安置される仏像)は、丈六(立像のたけが一丈六尺=約5m ある仏像。座像では、その半分の高さの仏像)の胎蔵大日如来坐像、その中尊を取り囲むように、四方に金剛界四仏の、阿閦・宝生・阿弥陀・不空成就の4如来を安置し、本来別々の密教経典に説かれている「胎蔵曼荼羅」の仏像と「金剛界曼荼羅」の仏像を一緒に安置するが、これは「金胎不二(こんたいふに)」の教えで、両者は不二一体である(根本的には1つ)という空海の思想を表したもので、堂内そのものが立体曼荼羅となっている。また塔内の柱16本には、十六大菩薩画像、壁面には真言八祖画像が堂本印象画伯によって描かれている。そして内部正面の梁には昭和天皇宸筆の勅額「弘法」が掲げられている。内部は撮影禁止であった。根本大塔の前にある「八角燈籠」は東大寺大仏殿の金銅八角燈籠(国宝)とよく似ている。楽器(横笛、尺八、鈸子、笙)を奏する音声菩薩(おんじょうぼさつ)が、鉄格子と唐草文様の透かしに浮彫で表されている。これは根本大塔の再建を記念して南海電鉄が奉納したものだそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 29mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

24.御影堂(みえどう) 私はこの建物の姿は美しいと思う。御影堂は金堂の北側、根本大塔の西側にある。wikipediaによれば、御影堂は大師の持仏堂として創建され、天保14年(1843年)の大火で消失し、弘化4年(1847年)再建、梁間15.1mの向背付宝形造檜皮葺。空海の弟子の真如親王筆とされる弘法大師御影を本尊とし、外陣には空海十大弟子の肖像が掲げられている。堂の背後には、土蔵造りの御影堂宝蔵があり、かつては数々の霊宝や貴重な文書を保管する金庫や宝物庫としての重要な役割を果たした。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO280 ) 露出補正 なし |

|

25.壇上伽藍入り口 いつもはここから根本大塔の方へ歩いて行くが、今回はここから出てきた。秋には道の両側の紅葉がきれいだ。壇上伽藍へ通じるまっすぐなこの道を蛇腹道と言い、高野山では紅葉のスポットとして有名である。蛇腹道という由来は、高野山全体の寺院の並びを、蛇に見立てた時、ちょうどこの壇上伽藍に通じる蛇腹道が、蛇のお腹のあたりなるので「蛇腹道」の名前が付されたという。それにしてもこの日は観光客が少ない。こんな静かな高野山は初めてだった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 42mm ISO220 ) 露出補正 なし |

|

26.金剛峯寺 今回は金剛峯寺は参拝しないで失礼した。金剛峯寺は弘法大師が金剛峯楼閣一切瑜伽瑜祇経の真意に基づいて名付けられた高野山の総称だったが、現在は高野山弘法大師御廟を信仰の中心として結成された高野山真言宗3600寺、信徒1千万人の総本山の名称として知られる。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 42mm ISO320 ) 露出補正 なし |

|

27.ケーブル高野山駅 千手院橋バス停の傍で簡単に昼食をとり、バスに乗ってケーブル高野山駅へ向かった。極楽橋からの特急こうや号に接続するケーブルまで1時間ほど待たされることになった。帰りの切符は買ってなかったので、購入し、駅舎の外へ出てみた。駅の標高は867m。1930年(昭和5年)に高野山電気鉄道鋼索線開通と同時に開業し、2015年にリニューアルされている。国の登録有形文化財に登録されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 13mm ISO125 ) 露出補正 なし |

|

28.ケーブル極楽橋駅の天井 ケーブルカーが高野線に接続する極楽橋駅は2020年7月にリニューアルされていた。和歌山経済新聞に記事によると、駅名になった朱塗りの「極楽橋」は、高野山の聖域と俗世を区切る結界とされることから「はじまりの聖地、極楽橋」をコンセプトに、高野線側コンコースを「俗世」、ケーブルカー側コンコースを「聖域」に見立て、改装されている。南海高野線側コンコースは黒を基調とし、「いのちのはじまり」をテーマに極楽鳥や高野山ゆかりの動植物など約50種を天井画にした。写真のケーブルカー側コンコースは赤色と白色で構成する「宝来」と呼ばれる切り絵をモチーフに、極楽鳥や干支、縁起物が天井に描かれている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし |

|

29.極楽橋駅に並んだ特急車両 改札がはじまって南海高野線のホームへ行くと、特急電車の車両が並んでいた。一番右側に見えるのが、来るときに乗ってきた最新の車両で、と言っても1992年11月から運用されている31000形。真ん中は1983年年5月に3代目「こうや」として誕生した30000形。左が橋本ー極楽橋の「天空」で高野線で1969年から運用されている2200系だ。一番新しい31000形でも今から30年前にできた車両だが古さを感じさせない。無事、新大阪から「ひかり」に乗って新横浜に着いたのは夜9時少し前だった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし |