2日目、この日は丸亀で婿殿の家の法事がある。9時前にホテルを出発し、朝の商店街のアーケードを通り抜け、右手に高松城の石垣と琴電の駅に電車が入るところを見ながら高松駅まで歩く。

高松から丸亀までは、予讃線の各駅停車に乗った。丸亀まで1時間弱である。10時半ごろ丸亀駅に着いた。落ち着いた良い町だと感じた。今回は婿殿の母の法事だったが、親しかった方が車で駅まで迎えにきてくださっていた。その方が経営されている「宝月堂」という老舗のお菓子司の店を訊ねた。

法事は12時から市内のお寺で行われるが、その前に丸亀城を案内していただいた。丸亀城は丸亀市民の心の支えになっている。

法事が終わって、「宝月堂」の社長さんに、坂出にある「アザレ」というフランス料理のレストランでご馳走になった。田舎の町(失礼)にこんなところがと思うほど洗練された店だった。料理も美味しかったし、古い和風建築で昭和レトロ風の波を打つ障子ガラスの向こうには庭が見える。香川県在住の画家でセツ・モードセミナー卒業後、イラストレーターとして雑誌広告の仕事に携わってこられ、 現在は青山のDEE'S HALLなどで定期的に個展を開催し、海外のギャラリーでも展示会を行われている山口一郎さんによる玄関のデザインなど、素晴らしかった。

坂出から予讃線の「マリンライナー」で岡山へ、岡山からは在来線の山陽線で福山へ行く。高松ー岡山間を瀬戸大橋線というのは愛称だそうで、正しくは高松駅ー坂出駅ー宇多津駅間はJR四国の予讃線で、宇多津駅ー児島駅はJR四国の本四備讃線、児島駅から茶屋町駅間はJR西日本の本四備讃線、そして茶屋町駅ー岡山駅間がJR西日本の宇野線である。(マリンライナーは宇多津駅には入らないで坂出から児島へ出てしまう。)山陽線ではSuicaが使えた。

この日は天気は良かったのだが、中国からの黄砂なのだろうか霞がかかったように濁っていた。花粉も飛んでいたようで目が痒くてて仕方なかった。

今宵は鞆の浦どまりである。タクシーで鞆の浦のホテルへ向かった。

|

41.高松アーケード商店街

翌朝、高松三越のすぐ近くにあるホテルを出て、アーケード商店街を通って、高松駅まで歩いた。後で知ったのだが高松アーケード商店街は総延長約2.7kmで日本一長いのだそうだ。アーケード商店街は全部で7つあり、それらはつながっている。写真は丸亀町商店街と片原町商店街、兵庫町商店街が交差する高松中央商店街というところ。ミラノのヴィットリオ・エマヌエーレ2世のガッレリアを思い起こさせられた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

42.讃岐うどん -1

丸亀町商店街と片原町商店街、兵庫町商店街のアーケードが交差する高松中央商店街から兵庫町商店街を中央通りをへ抜ける。さすが讃岐うどんの県、商店街にもうどん屋さんが多い。この店は「さぬき麺業」で午前10時開店だそうだ。1926年(大正15年)香川県香川郡川岡村(現川部町)に「香川屋」として創業。1964年(昭和39年)2月、高松市周辺の当時の製麺業者30数店が出資して「さぬき麺業」が設立された。東京、大阪にも出店している。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

43.讃岐うどん -2

同じく兵庫町商店街の「はなまるうどん」の店だ。「はなまるうどん」は2000年に香川県高松市で創業した。全国各地、海外にも店舗があり、ホームページ検索すると、439店あった。はなまるの注文スタイルは、本場「讃岐」と同じセルフ形式。誰もが、どこかで見たことがあるという店だ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO500 ) 露出補正 なし

|

|

44.高松城石垣と琴電

寿町というところに出た。右手に高松城の石垣(玉藻公園)と終点高松築港駅に入る琴電(高松琴平電気鉄道株式会社)が見える。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/1250秒 37mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

45.高松駅

岡山行の8時55分発のマリンライナー16号が出て行く。マリンライナーは丸亀には止まらない。むこうのホームに見えるのは、高松ー松山間の「特急いしずち」。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 20mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

46.予讃線 各駅停車

私たちが乗車する9時26分発の予讃線の各駅停車の電車(7200系)。JR四国の電化区間は予讃線 高松~松山と土讃線 多度津~琴平間のみだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO320 ) 露出補正 なし

|

|

47.2700系特急気動車

この列車は徳島へ行く「特急うずしお」だ。2019年8月にデビューした。最高速度は130km/hdで制御付自然振子方式を採用し、軽量・低重心化を図り、安らぎと先進性を併せ持たせた特急車両という。ここは関東では見慣れない車両が多い。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 19mm ISO640 ) 露出補正 なし

|

|

48.丸亀 宝月堂

丸亀駅には10時20分に到着した。丸亀駅に宝月堂のT社長が迎えに来ていただいていた。車でまず、宝月堂のお店に伺う。宝月堂は2017年に創業100年を迎えた。老舗の御菓子司である。HPによれば、店舗として使用されている北側の白い漆喰がまぶしい建物は最も古く、明治31年の建築である。2017年に柱や梁など、骨組みを残したまま改築し、先代が住居として使用していた2階の部屋は全て繋げ、和菓子教室の会場として使用されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) 露出補正 なし

|

|

49.風月堂の建物は登録有形文化財

店舗の左側の木造3階建ての建物は、大正7年に建築。昭和6年の増築により洋風建築と町屋風建築が融合する建物となっている。1階は製造工場として使用し、2階は地域の人たちとの交流の場として使えるよう、模索しているという。スパニッシュ瓦や、スクラッチタイルが目を引くこの建物は2017年に文化庁の登録有形文化財となった。写真では見えないが、さらにその隣の南側に位置する昭和6年建築の建物があり、黒漆喰が目を引く町屋風造り。二段構えのうだつが特徴である。当時の防火設備として造られたうだつは、丸亀城から丸亀港に抜ける街道だった歴史を感じさせてくれる。今でも、工場として使用しているその建物の安全を見守っている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO200 ) 露出補正 なし

|

|

50。東京オリンピック聖火ランナー

社長のTさんは、2020年東京オリンピックの聖火ランナーとして、雨の中、香川県の瀬戸大橋のたもとを丸亀城まで走られた。店内にそのトーチのレプリカが展示されていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/500秒 16mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

51."ちょう" という題の和菓子

宝月堂謹製の"ちょう"という名を付けられた生菓子をご馳走になった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/500秒 9mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

|

52.宝月堂のペット

宝月堂にはペットの猫が飼われていて、社長さん以下のお店の人達に可愛がられている。外で写真を撮っていたら近寄ってきてくれた。とても人懐こい。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO125 ) 露出補正 なし

|

|

53.丸亀城 大手二の門(高麗門)

法事の時間まで少し時間があったので、丸亀城へ案内していただいた。丸亀市街地の南部に位置する亀山(標高66m)を利用し、ほぼ四角形に亀山の廻りを堀(内堀)で囲む、渦郭式の平山城である。丸亀城は石垣で有名だが、その石垣は、緩やかであるが荒々しい野面積みと端整な算木積みの土台から、頂は垂直になるよう独特の反りを持たせる「扇の勾配」と呼ばれる。山麓から山頂まで4重に重ねられ、合わせると60mになり、総高としては日本一高く、三の丸石垣だけで一番高い部分は22mあるそうだ(wikipediaより)。丸亀城は生駒氏が慶長年間築城したが、一時廃城となり、山崎氏が寛永末年復興、万治元年京極氏が代り六万石の居城となった。大手一の門及び二の門は寛文10年の再建になり、一の門は櫓門、二の門は髙麗門で これに両脇塀が附属している。これら遺構は手法にも特徴があり。且つ大手口の堂々たる偉容を示し、枡形の保存上からも大事な建物である(文化遺産オンライン)。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f5.0 1/500秒 35mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

54.大手二の門と一の門の櫓

天守を背後にする丸亀城の正門で城の北側に位置するのが大手一の門。現存する門は1670年(寛文10年)に再建された櫓門で、国の重要文化財。藩士が太鼓を打ち、時を知らせていたことから太鼓門とも呼ばれている。内堀を渡るとまずは大手二の門(高麗門)で、枡形を経て大手一の門(櫓門)に続く。天守に遠い方が二の門となるので、登城にあたってはここが最初の門。1670年(寛文10年)に再建された高麗門で国の重要文化財である。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f11.0 1/500秒 26mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

55.大手一の門(櫓門)

入母屋造の本瓦葺きの大手一の門は、棟の両側に鬼瓦と鯱瓦(しゃちほこがわら)をのせている。鯱瓦は、火事の際に水を噴き出して火を消すという伝説があり、鬼瓦同様に門の守り神となっているのだそうだ。城を防御するための石落としなども仕掛けられている実戦的な門でもある。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

56.鏡石

一の門と二の門の枡形の中には、切り込みハギと言われる石垣の構築技術の一つがみられる。石を削り精加工した石を用いるが、石の合わせ口を精巧に隙間なく積んでいる。整層積みしたものや乱積みとなるものもある。大手枡形は城の正面玄関であり、鏡石と呼ばれる2mを超える大きな石が用いられている。鏡石は大手枡形などの城の重要な箇所に魅せる石垣として用いられた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f4.0 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

57.「幸運のハート石」

枡形の石垣に男石と女石のふたつの鏡石があるが、その間にハート形に見える石がはめ込まれている。男石と女石の間にあるから縁結びにご利益があるということらしい。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO110 ) 露出補正 なし

|

|

58.大手一の門(櫓門)の門扉

門扉についての説明がないので、詳細は分からないが、重厚な門扉である。「お城の基礎講座 39.門扉(もんぴ)の構造」というサイトに丸亀城大手門の門扉の写真があり、そこには「門扉は肘壺(ひじつぼ)と呼ばれる金具を使って門に取り付けられている。肘壺は肘金(ひじがね)と壺金(つぼがね)の二つからなり、壺金は扉に、肘金は鏡柱に付けられる。肘金の突き出た先には乳金物(ちちがねもの)というまんじゅう型の金物で隠される。後略」と解説されていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 20mm ISO800 ) 露出補正 なし

|

|

59.鉄砲狭間

丸亀城には、周囲を巡るように内堀が残り、その内堀の北側に架けられた石橋の先に大手門がある。丸亀城の大手門は、四方を囲まれた枡形に、出入り口となる虎口を二つ設けた「枡形虎口」と呼ばれる構造であるが、石橋を渡って、最初にくぐるのが大手二の門でその大手二の門の両側には、狭間が設けらtれた狭間塀があった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f8.0 1/500秒 31mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

60.丸亀城 天守

丸亀城の天守は1660年に完成した。築城400年余りを誇る丸亀のシンボル「丸亀城」は、全国に現存する「木造天守十二城」の一つである。「現存12天守」とは、江戸時代以前に建設された木造天守のこと。全国にたった12カ所しかない貴重な天守といわれる。頂部の本丸には江戸時代に建てられた御三階櫓が現存する。この建物は唐破風や千鳥破風を施して漆喰が塗られ高さは15mあり、現存天守の中で最も小規模である(wikipedia)。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/640秒 125mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

61.丸亀城の石垣

先にも記したが、丸亀城は標高約66mの亀山という丘陵地に築城された平山城で「亀山城」という名前でも知られている。丸亀城の石垣は、石垣を築く技術が最高水準であった江戸時代前期に造られており、隙間なく積まれた石ときれいな曲線が魅力的である。石垣は美しい曲線を描いて立ち上がり、「扇の勾配」と称されている。場所ごとに石垣の積み方が異なっているため、細部の違いを楽しみながら見ることができる。迫力のある高さ60mの石垣に対し、現存12天守の中では最小で、高さ15mの天守が建設されており、ほかの城にはないような独特な雰囲気が味わえるという。天守へは10分、美しい石垣を見ながら登城することになる。2018年、台風や豪雨によって(写真の右側のほうで写っていないが)南西部の石垣が崩落した。石垣崩落による観光への影響はないが、現在も修復作業が行われている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR

プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 77mm ISO100 ) 露出補正 なし

|

|

62.アザレ(Azalée)

法事が終わって「宝月堂」の社長さんに、昼食をご馳走になったのだが、そこは素晴らしいフレンチ・レストランだった。丸亀から10分ほど車に乗って、坂出に向かった。着いたところは、「えっ、こんなところに」にと思うようなところだったが、これはその入り口で、最初に記した画家の山口一郎さんのデザインである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 22mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

63.アザレの室内

住宅地の中にポツンとある邸宅である。和を感じる庭を通って、玄関を入り部屋に通された。昭和初期の木造屋敷をリノベーションして見事に再生させた建物と聞いた。 通された広い部屋は見事な欄間が施された和室だが、床はホワイトマーブルの大理石を敷いたようなフロアだった。詳しく食レポはできないが、料理も、その雰囲気と調和し、味わいも絶品だったのは言うまでもない。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO400 ) 露出補正 なし

|

|

64.azareの庭

レトロを感じる波をうったガラスが嵌められた障子を通して見える庭も、また素晴らしかった、その季節になると、店の名にもなっている躑躅が見事だと思う。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/1000秒 9mm ISO160 ) 露出補正 なし

|

|

65.「蝶」

床の間に山口一郎さんの作品が掛けられていた。チョウの写真を撮るのが趣味である私を惹きつける。デフォルメはされているが、この渋い色で構成された翅の感じは本物のチョウを感じさせる。帰りがけにはシェフが挨拶をしに来てくれた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels

プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/125秒 14mm ISO3200 ) 露出補正 なし

|

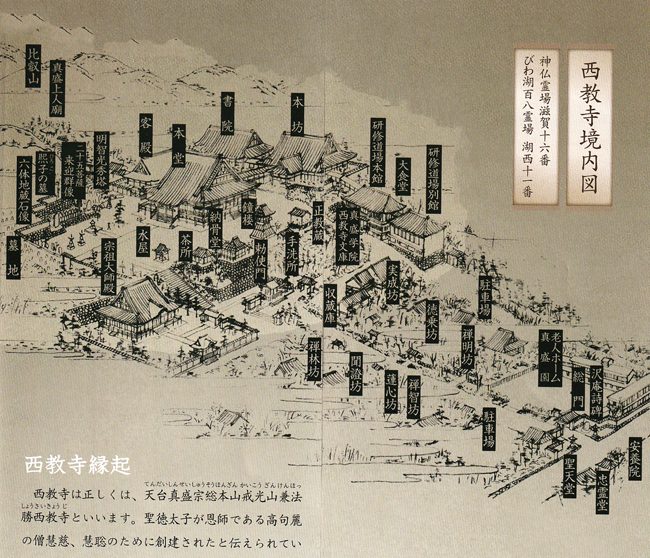

西教寺ホームページより

西教寺ホームページより