⑥北大植物園、新千歳空港 (6月30日) 北海道旅行 札幌,、そして富良野・美瑛バスツアー 6月27日-30日 最終日

楽しんできた札幌滞在も最終日になった。この日は私にとって今回の札幌旅行の目的のひとつだった北大植物園を見て、新千歳空港を楽しむ予定だ。8時半に婿殿と集合し、工事中の道庁の西側にある北海道大学植物園へ向かった。この植物園の正式名称は「北海道大学北方生物園フィールド科学センター植物園」という。札幌駅から徒歩で10分、ビルが建ち並ぶ街の中心部に「緑のオアシス」がある。野鳥の声が聞こえる緩やかな起伏に富む地形と、豊かな水、そしてハルニレの巨木、その一つ一つが札幌の原始の姿を今に伝える貴重な場所となっている。広さ13.3ha の園内には北海道の地性植物を中心に約4,000種類の植物が育成されている。(パンフレットを参照した) 東京文京区の小石川植物園を思わせる雰囲気もあった。

エゾシロチョウの写真を撮りながら、約2時間ゆっくりと園内を散策した。

札幌勤務時代の昔の仲間と再会し、もう一泊するという婿殿と別れ、老夫婦は札幌駅に移動した。帰りも快速エアポートで新千歳港港へ行く。帰りの便は16:00 発のJAL516便なので、新千歳空港でゆっくりできる。先ず昼飯だ。昨年秋に来たときに空港で食べた「函太郎」という寿司屋が美味かったので、今回もそこに寄るのが一つの楽しみでもあった。そのあと、北海道名産の生チョコレートや、海産物の加工品などを探していると、意外に早く時間がたち、搭乗手続きをする時間になってしまった。

羽田にはほぼ予定通りに到着した。スーツケースはホテルから宅配便で送っておいたので楽だった。

なお、北大植物園に関する記述は、パンフレット、現地の説明書き、HPを参照・引用させていただいた。

フスマウツギの花に来たエゾシロチョウ 2022年7月30日 北海道大学北方生物園フィールド科学センター植物園 札幌市

|

112.工事中だった北海道道庁 赤レンガ庁舎で有名な北海道庁旧本庁舎は、重要文化財として国の指定を受けた北海道を代表する歴史的建造物であるが、昭和43年(1968年)の復元工事以来50年以上を経過し、平成30年(2018年)北海道命名150年を契機として、先人から受け継いだ貴重な財産である「赤レンガ庁舎」の歴史的価値を保存し、次の世代に受け継いでいくため、耐震改修を含めた大規模改修が行われていた。現在、進められている大規模改修工事で、これまで知られていなかった創建当時の遺構が相次いで発見されたという。工事完成予定は令和7年だそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4.5 1/500秒 40mm ISO 140 ) 露出補正 なし |

|

113.赤レンガ庁舎前庭の池に咲くスイレン 道庁は東門から入ると正面に赤レンガ庁舎が見え、庁舎へ向かうアプローチの両側に池がある。ちょうど今の季節、スイレンが咲いていて見ごろである。この赤れんが庁舎の前庭には、約100種、1000本の樹木が植えられており、季節ごとの景観を楽しむことが出来る。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 68mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

114.北海道大学植物園入口 植物園の正門は北海道庁の西側真裏にある。入園料は400円だった。この北大植物園は明治9年(1876年)に設立された札幌農学校の教頭だったクラーク博士が、明治10年(1877年)、開拓使に植物学の教育には植物園が必要と提言したことに始まる。同年農学校構内に小さな植物園と灌木園が造られた。いっぽう、開拓使は北海道庁の西側の原始林を牧羊場とし、明治15年(1882年)に博物館を建てた。明治17年(1884年)現在に植物園用地が博物館とともに札幌農学校に移管され、のちに初代園長となる宮部金吾が計画・設計して明治19年(1886年)植物園は開園した。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

115.植物園門衛所 植物園の中の建物は歴史のある建造物が多く、この門衛所も明治44年(1911年)竣工した重要文化財である。切妻づくりの主体部に半八角形の張り出しを作り、正面として出入り口を設けている。内部は半八角形の部分を板敷の見張所、主体部を畳敷きの休憩所としている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 26mm ISO 1000 ) 露出補正 なし |

|

116.ハルニレの木 ハルニレは札幌では馴染み深い木で、北大や、この北大植物園のシンボルともいえる。自然状態ではハルニレは川沿いのような湿ったところに生育する。北大植物園や北大キャンパスは、元々豊平川の扇状地で、泉の湧く水の豊かな場所だった。ただ、ハルニレはこの植物園で最も本数の多い木であったが、この30年の間に本数が減り続けているという。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 21mm ISO 720 ) 露出補正 なし |

|

117.博物館本館 明治15年(1882年)竣工 昨日、北大総合博物館を見学したが、北大植物園の中にも博物館があった。明治10年に偕楽園内に仮博物城を作り、明治15年に開拓使の博物場として、当時牧羊場だった現在地に札幌博物場が建てられた。その後明治17年に開拓使の後を引き継いだ北海道事業管理局から、札幌博物場とその周辺を植物園敷地として札幌農学校が譲り受け、明治19年に園路などが整備され、現在の形に整えられた。平成元年5月19日に、本館、事務所、倉庫、鳥舎、便所、門衛所の6棟の建物が重要文化財に指定され、建物とその周辺は大正末期から昭和初期の佇まいに復原、整備されている。(パンフレットから引用)

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 25mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

118.ヒグマのはく製 博物館 下手な写真で恐縮である。博物館館内風景として撮ったので、映り込み、構図など、このヒグマのはく製に無頓着であった。このヒグマは1890年に牧場を襲い、手稲駅辺りで駆除されたそうだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 2000 ) 露出補正 なし |

|

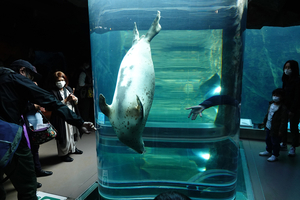

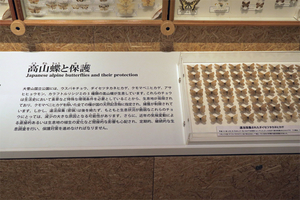

119.南極観測で活躍したカラフト犬「タロ」の剥製 博物館 北海道大学の教員が訓練に関り、南極観測で活躍したカラフト犬「タロ」の剥製もあった。1956年、第一次南極地域観測隊にソリ犬として参加した樺太犬は調査活動で活躍したが、1958年1月、隊員交代のため派遣された宗谷丸が天候不良のため接岸できず、犬15頭が無人の基地に取り残された。翌1959年1月、1年ぶりに再訪した隊員によって、タロとジロの生存が確認された。ジロはその後越冬中の1960年7月昭和基地で死亡した。タロは4年余を南極で過ごした後、1961年5月に帰国し、その後は14歳7か月の老衰で死亡するまでの9年余の間、この博物館で飼育された。ジロの標本は国立博物館で保存されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/250秒 16mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

120.樺太犬の標本 博物館 樺太犬は、樺太および千島列島で作り出された犬種で、体型は中型〜大型、太い鼻面を持つ。 アイヌ・ニヴフなどの北方の民族が犬ゾリ・猟犬に古くから使っていた。胸部がよく発達して幅が広く四肢もよく発達し前肢は特に太い。 耐久力に優れ耐寒性も強く、大食だが粗食に耐え、飼い主に忠実だそうだ(wipipedia参照)。しかし、純血種はもはや存在しない可能性が高いといわれている。日露戦争後、南サハリンが日本に割譲されると、大量の樺太犬が北海道に渡来。同時に、本州から渡ってきた秋田犬と交雑が進み、雑種化していった。日ロで「最後の純血の一群」と目されてきた個体が、これまで樺太犬の原形とされてきた骨格の特徴を備えていなかったことが、名古屋大博物館の新美倫子准教授(動物考古学)の調査で明らかになった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/400秒 26mm ISO 3200) 露出補正 なし |

|

121.重要文化財 博物館倉庫 真ん中に見える建物(倉庫)は、はじめは現在の博物館事務所がある位置に平屋建て切妻づくりとして建てられたが、事務所新築に伴い現在地に移築され、その後、マンサード型 の二階建てに改められた。この右側に見えるのが、明治36年に北海道大学農学に建てられた、重要文化財の便所である。大正7年に現在地に移築された。左側に見える建物は明治34年(1901年)竣工の重要文化財 博物館事務所.

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f4 1/500秒 28mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

122.アルパイン・ペンステモン 本種はアメリカ南中部の中央ロッキー山脈に自生する野草である。カナディアン・ロックガーデンに咲いていた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 77mm ISO 320 ) 露出補正 なし |

|

123.重要文化財 博物館事務所 明治34年(1901年)竣工。博物館管理のために建設された事務所である。窓は上げ下げ窓と開き窓の2重構成で寒冷地への配慮が見られるが、屋根は北海道では珍しい瓦葺。煉瓦と基礎の鋳鉄の換気口にも特徴がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2 1/1250秒 9mm ISO 125) 露出補正 なし |

|

124.ベアーバリー・ハニーサックル スイカズラ科の植物である。印象に残ったので撮った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f1.8 1/000秒 9mm ISO 320) 露出補正 なし |

|

125.シャクヤク(芍薬) wikipedia によると、シャクヤクはボタン科の多年草で、初夏、大形の紅・白色などのボタンに似た花を開く。アジア大陸北東部の原産。花は一重、八重があり、花色もさまざまで、多くの園芸品種がある。いずれも薬用になる。花言葉は「はじらい」「慎ましさ」だそうだ。咲いていたところは確か草本文化園だったと思う。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f5.3 1/500秒 68mm ISO 450 ) 露出補正 なし |

|

126.エゾシロチョウ -1 この季節、園内では種々の白い花が咲いている。これはまだ蕾だろうと思うが、何という花かは分からない。オニシモツケに似ているが定かではない。そこにエゾシロチョウが吸蜜に来ていた。「エゾシロチョウは、日本では北海道にのみに生息する白い蝶で、幼虫は春にサクラやリンゴなどの樹木に発生し、新芽や若葉を食い荒らす。5月末頃には集団でサナギになり、6~7月に蝶となって飛び回る。」と札幌市のホーム・ページでは害虫扱いだ。 主に山に住むエゾシロチョウであったが、1970年代ごろから徐々に街に降りてきて、生息域を広げてきた。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 800 ) 露出補正 なし |

|

127.エゾシロチョウ -2 イボタノキにもエゾシロチョウがいた。数頭がふわふわと翔んでいる。イボタノキが咲くのも横浜より1か月ほど遅いようだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f6.3 1/500秒 140mm ISO 2500 ) 露出補正 なし |

|

128.広い芝生 北ローンと呼ばれる園内の芝生の広場にも大きな木が立っている。今は咲いていないが、芝生の向こうは、ライラック並木がある。ライラックは札幌市の花だそうで見ごろは5月下旬だそうだ。その上に見える白い花はヤマボウシだ。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.8 1/500秒 25mm ISO 560 ) 露出補正 なし |

|

129.都会のオアシス 写真のタイトルを何としようか困ってしまった。このエリアもよく覚えていなし、樹木の名も定かでない。でも、気持ちの良い散策だった。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 3200 ) 露出補正 なし |

|

130.札幌で最古のライラック このライラックは、1890年(明治23年)頃、サラ・スミス女史(北星学園の前身、スミス女学校の創始者)が故郷アメリカから携えてきた苗から育てられた。北星学園に植えられた母樹は現存していないので、今では北海道で一番古く大きい株となった。この株からさらに多くの木が育てられ、札幌のあちこちに分けられている。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 28mm ISO 500 ) 露出補正 なし |

|

131.宮部金吾記念館 この建物は1901年(明治34年)竣工、1942年(昭和17年)移築された。もとは札幌農学校動植物教室として建設され、農学部本館の南にあった。1942年に東半分を移築して園長室等に使用した。その後、北半分を取り壊し、植物園の創始者初代園長で文化勲章受章者でもある宮部金吾博士の遺品を展示している。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 18mm ISO 110 ) 露出補正 なし |

|

132.大きなハルニレの木 大きなハルニレの木があった。「北海道大学植物園」のパンフレットの表紙にもなっているハルニレだ。ハルニレはニレ属の中でも最も大きくなる種で、北海道に多く肥沃な沖積地に林をつくる。同属のアキニレに対して春に花が咲くのでハルニレと呼ばれている。英名はエルムで、この植物園や、北大キャンパスの景観を代表するところから、北大を「エルムの学園」と呼ぶこともある。ニレは世界各地で神聖視され、アイヌ神話でも「火の神」として敬われている。高さ30m、直径2~3mになることもある。園内の大きいハルニレは樹齢約200年に達する。

Nikon Z50 NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/500秒 22mm ISO 250 ) 露出補正 なし |

|

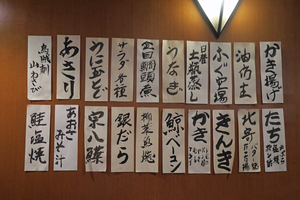

133.新千歳空港 札幌市電通り食堂街 新千歳空港ターミナルビルに着いた。先ずは昼飯だ。楽しみにしていた3Fの「札幌市電通り食堂街」へ行き、すし屋「函太郎」(写真の右角の店)に入る。店内の様子は昨年秋に来た時と少し様子が変わっているように思えた。注文はカウンターに置かれているタブレットで行うようになっていた。残念ながら、昨秋来た時のような感動はなかった。コロナ第6波の影響なのだろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( 2.5 1/000秒 15mm ISO 1600) 露出補正 なし |

|

134.新千歳空港 北海道ラーメン道場 「札幌市電通り食堂街」向かい側の一角に「北海道ラーメン道場」というコーナーがあり、とても賑わっていた。札幌ラーメンはじめ、旭川、弟子屈、函館、帯広など北海道各地の有名ラーメン店が10軒出店している。ハシゴをする人もいそうだ。このあと、チョコレートで有名なロイズ・チョコレートで生チョコなどお土産を少々買った。「Royce' Chocolate World」という大きなエリアを設けていた。生チョコは種類も多く、価格も求めやすい。出発手続きの時間を計って、2Fの海産物のコーナーにも寄って、搭乗手続きを行った。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( 1.8 1/000秒 9mm ISO 3200) 露出補正 なし |