氏神さま 初参り 2024年1月2日 横浜市保土ヶ谷区 橘樹神社と神明社

正月2日、今年も毎年続けている氏神さまに初詣をした。昨年の1月2日は青空が広がる良い天気だったが、今年はあいにく曇り空で寒い日だった。

まず橘樹神社へ。普段は裏側の駐車場の方から境内に入るが、お正月なので表にまわってメインの鳥居をくぐった。参拝の列はそれほど長くはなかった。

橘樹神社は、社伝によると、文治2年(1186年)に創建されたと伝えられている。それは、源頼朝が、天下の平定を祝し、国中の大小神祇(神々)を奉幣(供物をささげる)して祭祀(神や祖先を祀る)を行った時の創建と伝えられているそうだ。即ち京都の衹園社(現在の八坂神社)の御分霊を勧請奉祀(来臨を願いお祀りする)して、橘樹神社も衹園社 牛頭天王社 天王宮 橘樹社 等社名が変わり大正10年正式に現在の社名となったそうだ。

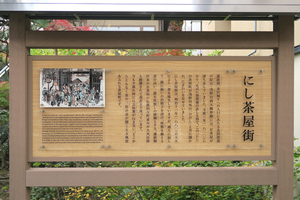

橘樹神社のお参りを終え、相鉄線の天王町駅を線路の反対側に出た。小さな広場には旧東海道保土ヶ谷宿の名残りがある。

そこから大門通りへ出て神明社へ。途中、耕地整理竣工記念碑がある傍で梅の花が咲いていたのには驚いた。

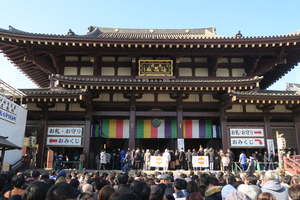

神明社の参拝者は多かった。参拝者の列は大門通りの大鳥居から拝殿へ100m以上はある石畳の参道の中ほどが最後尾だった。

神明社 初詣参拝者の列 2024年1月2日 横浜市保土ヶ谷区

|

1.橘樹神社の鳥居から 旧東海道に面して橘樹神社の鳥居が立つ。鳥居は大正14年(1925年)に建てられたものだそうだ。右側に橘樹神社と記された細長い社号碑がある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.2 1/1250秒 15mm ISO250 ) |

|

2.注連柱(しめばしら) 参道の途中に注連柱があった。注連柱とは、主に2本の石柱の間に注連縄を張ったものを言う。神社の神域を示す。そこに茅の輪(チガヤまたはわらで作った大きな輪)が施されていた。参拝する人に茅の輪をくぐらせ、浄める。陰暦六月末日に神社で行う夏越と、年越の大祓の前後以外は茅の輪は取り外されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 16mm ISO250 ) |

|

3.拝殿と狛犬 茅の輪を潜り抜けると、一対の狛犬があった。狛犬は嘉永5年(1852年)に奉納されたものが現存しているそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1250秒 9mm ISO250 ) |

|

4.神札授与のテント 参道のわきに巫女さんが神札(おふだ)や、破魔矢などを頒布する神札授与所のテントがあった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 20mm ISO250 ) |

|

5.初詣参拝者の列 拝殿の前に初詣参拝者の列ができていた。橘樹神社の社殿は江戸時代、更に明治以降も関東大震災や戦災で幾度も焼失してしまった。現在の社殿は戦後の昭和26年(1951年)に再建されたものだそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1250秒 9mm ISO250 ) |

|

6.天王町駅へ 参拝を終え、旧街道筋を右へ。帷子川を渡り、天王町駅の高架をくぐる。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 14mm ISO125 ) |

|

7.旧東海道の名残り 天王町駅の向こう側、保土ヶ谷駅方面に出ると、小さな広場がある。そこには木製の橋(帷子橋跡)と灯篭があり、旧保土ヶ谷宿のモニュメント(帷子橋跡モニュメント)になっていた。横浜市内では神奈川宿、保土ケ谷宿、戸塚宿の3つの宿場があり、保土ケ谷宿はそのうちのひとつということで、昔はかなりのにぎわいを見せていたそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f3.5 1/1250秒 9mm ISO200 ) |

|

8.小さな児童公園の紅葉 神明社に向かって歩いていく途中ある小さな児童公園(天王町公園)に、きれいに紅葉した木が見えた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1250秒 8mm ISO250 ) |

|

9.紅葉したサクラの葉 近くへ行ってみると丈は低いがサクラの木だった。昨年暮れから、落葉していないサクラの葉が綺麗に紅葉しているのをしばしば見る機会があった。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 16mm ISO125 ) |

|

10.梅が開花 -1 大門通りへ出て右へ、神明社の鳥居に向かって左側に耕地整理竣工記念碑がある。この石碑は関東大震災(大正12年(1923年))前の大正7年(1918年)に建てられた。帷子川流域一帯では耕地整理事業が明治36年(1903年)から順次始まり、昔からの農地の区画を整え直して生産力を上げるのが当初の目的だったそうだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.2 1/1000秒 12mm ISO250 ) |

|

11.梅が開花 -2 その傍らに梅の木があり、なんと何輪も花が咲いていて、蕾も多く付いていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO400 ) |

|

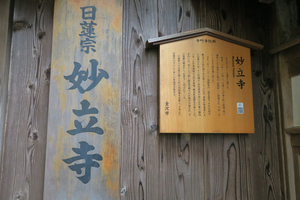

12.神明社鳥居 大門通りに沿うように神明社の大鳥居がある。ホームページによると、神明社は、平安時代中頃(970年)の創建と伝えられ、横浜市内では最も由緒の深い神社の一つとされている。鎌倉時代の始め、神様のお告げがあって現在の地に遷った時、伊勢神宮になぞらえて、天照大御神をまつる本社のほか、豊受大神宮や境内神社がまつられた。神明社は嘉禄元年(1225年)神戸(現在の保土ヶ谷区神戸町)に遷り、榛谷御厨八郷の総鎮守として祀られたと伝えられる。平成10年、鎮座1030年祭・当地遷座770年祭・伊勢神宮鎮座2000年祭を記念して「平成の大造営」が行われ、380年ぶりに本社・摂末社・神楽殿等総ての境内建物12棟が一新されている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 16mm ISO250 ) |

|

13.参道 初詣の列 -1 100m以上ある参道に参拝者の列が続く。注連柱には茅の輪が見える。その先に拝殿があり、天照大神を祀る本殿(本社天照大神宮)はその奥にある。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 32mm ISO320 ) |

|

14.参道 初詣の列 -2 列の最後尾に並んで20分ほど経った。まだまだである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1250秒 9mm ISO250 ) |

|

15.お焚き上げ -1 神社で古いお札やお守りを返納する場所があり、前の年のお守りやお札を持ち寄って浄火してもらうお焚き上げは、お正月の風物詩になっている。参拝の列からそのお焚き上げの焚き火が見えたが、傍に建てられた札には、「お納め物から化学物質を除去しますので、直接火に入れないで納札箱にお入れください」と書かれていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.5 1/1000秒 16mm ISO250 ) |

|

16.お焚き上げ -2 火の勢いが弱くなってくると、次の焼却札が運ばれてきて、火の中に入れられた。炎が大きくなった。傍に水の入ったバケツと、何故か薪が置かれていた。燃やす札がなくなると火を保つために入れられるのだろうか。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 20mm ISO125 ) |

|

17.YBP(横浜ビジネスパーク) 大門通りの向こう側には野村不動産の横浜ビジネスパークがあり、そのビル群がそびえる。食事ができるところもあり、多くの近所の住民が訪れる。昨年秋はプラタナスが真っ赤に紅葉していた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1250秒 10mm ISO250 ) |

|

18.神札授与所 参拝を終えた。神札所があった。縁起物の矢は破魔矢と思っていたら、鏑矢、御神矢というのもあった。御神矢とは、「御神意」(神様の御心)と「御神威」(神様の御力)が表わされる祭祀具として大切にされていて、とりわけ破魔矢と称されるそうだ。破魔矢は御神矢のことである。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.0 1/1000秒 10mm ISO640 ) |

|

19.巫女さん 神札授与所の巫女さんたち。ちょっと暇そうかな。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 23mm ISO1250 ) |

|

20.甘酒 灯りが入った提灯が掛けられたテントがあった。皆さん並んで巫女さんから何やら紙コップを授かっている。参拝者に甘酒が振舞われていた。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 32mm ISO1250 ) |

|

21.YBPのプラタナス -1 帰りはYBPの中を通って16号線方面に出る。その途中にプラタナスが5~6本植えられている。昨年12月中頃にここを通ったとき、ほとんどの木が葉を落としていたが1本だけ、真っ赤に紅葉した葉を付けていた木があった。そしてこの日、さすがに少なくなっていたが、その実とともに残っている葉があった。まだ頑張っているのだ。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 23mm ISO500 ) |

|

22.YBPのプラタナス -2 中学生のころ、オー・ヘンリーの「最後の一葉」を読んだ。教材だったかもしれない。感動したのを覚えている。

Canon PowerShot G7X f1.8-2.8 8.8-36.8mm 20.2 Mega Pixels プログラムオートで撮影 ( f2.8 1/1000秒 37mm ISO250 ) |

新年早々から日本には驚くような災いが降りかかりました。亡くなられた方々、被害にあわれた方々に、おくやみとお見舞いを申し上げます。

元旦、新百合ヶ丘にある娘たちの家で新年会を楽しんでいた夕方近く、長く続く大きな揺れを感じた。テレビを見ると、石川県能登半島で震度7の地震が発生し、大津波警報も出されたのだ。津波注意報 は2日の午前10時にすべて解除され、1月3日現在、大きな津波こそ来なかったようだが、大きな揺れで家屋の倒壊や道路の崩壊、陥没、そして火災など大きな被害が発生している。1月2日は石川県内 約3万3600戸で停電が続いているそうだ。1月3日の午後6時現在石川県で73人の方が亡くなっている。

1月2日の午後6時前、札幌発羽田行の日本航空516便が、ほぼ満席の乗客を乗せて羽田空港に着陸した直後に、能登半島地震の被災者に救援物資を届けようとしていた海上保安庁の飛行機と衝突、炎上した。JALの乗客・乗員は全員、機体から脱出できたのは奇跡的で、訓練通り落ち着いた行動ができたのではないかと思うと元機長はコメントしている。海上保安庁の飛行機に乗っていた6人のうち、5人の死亡が確認されたほか、日本航空516便の乗員・乗客のうち14人がけがをしていることが確認されている。Uターンラッシュがピークの 羽田空港は事故の影響で100便以上が欠航した。